<어리숙한 농부의 농사일기> (11) 생말타기

비 오는 날이라고

가만히 있으면 좀이 쑤시는 성미

운동장을 빼앗긴 아이들이

교실 한켠에서 생말타기를 한다.

쟁겸이 보실보실 개미 또꼬망

비튼 손을 깍지 끼고 위로 돌려

그 틈새로 바라보는 하늘은 짓눌려 있었고,

편을 가르고 등을 굽으면

말갈기 휘날리며 달리는 만주벌판

어느 새 아이들은 독립군이 된다....

<후략>

[생말타기] 시집 속에 실린 <생말타기>를 다시 읽는다. 비닐하우스 속 한낮의 열기를 피해 잠시 쉬는 시간. 무료함을 달래기 위해 준비한 책이다. 오늘은 오래된 시집 한권. 커피 한 잔을 준비하고 천천히 책장을 넘긴다.

열차처럼 이어지는 아이들의 굽은 등위로 멀찍이서 달려온 아이가 최대한 충격을 가하며 와락 올라탄다. 휘청거리는 열차의 허리, 무너뜨리고 말겠다는 의지와 기어이 버티겠다는 의지가 비명을 내지른다. 아이들의 고함과 함성. 이어 잘 익은 웃음소리, 교실 안이 들썩들썩한다. 우리도 똑같이 생말타기를 하며 놀았다. 교복 치마를 펄럭이던 중학생이 되어서도 생말타기는 우리의 열기를 발산하기에 좋은 놀이였다. 가위 바위 보를 하기 전에 외치던 ‘쟁겸이 보실보실 개미 또꼬망’이란 주술이 미소를 짓게 한다. 우리들 유년의 언어다.

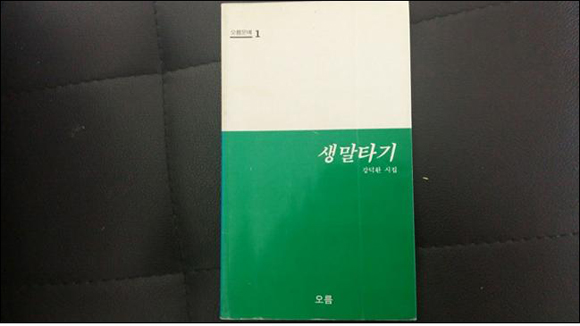

초록색과 하얀색을 이대 일로 나누어 입힌 책표지, 초록색 오른쪽 상단에 쓰인 제목과 저자, 그리고 왼쪽 상단에 ‘오름 문예 1’이라는 글자가 새삼 여러 사람의 얼굴을 떠올리게 한다. 책표지의 하얀 부분은 이미 그 본색을 잃어버린 지 오래고, 책장 하나하나에도 세월의 무게감이 짙게 깔려 있다. 나이를 먹어가는 시집과는 달리 왼쪽 머리위로 신의 계시처럼 빛을 받으며 찍힌 저자의 사진이 싱그럽다. 이 책이 1992년 1월에 나온 것이니까 30대 초반의 모습이다.

딱 30년 전, 난 86학번 국문과 신입생이었다. 글을 써야겠다는 막연한 생각으로 들어간 학과였고, 글을 쓰려면 동아리 활동이 필요하다는 주위 권유로 문학동아리를 찾았다. 교과서에 실린 시를 읽은 게 전부였고, 그렇다고 다른 분야의 독서를 부지런히 했던 것도 아니었다.

그런 내게 동아리에서 만난 선배들의 이야기는 새로움을 넘어 충격으로 다가왔다. 고등학교 때까지 시험성적을 위해 외우던 시인과 소설가들의 숨겨진 행적, 작품에 대한 또 다른 해석, 그에 대한 강한 충격과 함께 생긴 거부감으로 밤새 선배들의 이야기를 따라다녔다. 20년간 나한테 행해졌던 공교육의 전면을 부정하는 말에 꼬투리를 잡으며 소모적인 논쟁을 벌였다. 직선으로 선명하게 그어졌던 진짜와 가짜의 경계가 모조리 무너지면서 난 그 무너진 잔해 속에서 팔다리가 부러지고 머리가 터지는 상처를 입고 있었다.

무엇을 할 수 있을까. 내가 무엇을 해야 하는지, 무엇을 할 수 있는지조차 알 수 없는 상태에서 꼭 되돌려 달라며 받은 선배의 노트 한 권.

대학노트에 캘리그라피체로 써내려간 그의 습작시.

‘바람좋은 날엔 연을 날린다/ 웃동네에서 알동네까지’로 시작되어 ‘지금은 엄마 된 순애와의 글러버린 사랑이야기’로 끝을 맺는 [먹구슬 나무의 사랑]과, ‘먼 사돈뻘을 만난 옆집 아저씨는/ 외양간 누렁이 하루쯤 굶건 말건/ 신명난 술추렴에 더덩실 어절씨구’ 춤을 추는 [가을 운동회], 반년 세월을 자갈왓에 쏟으며 키운 보리를 공판하고 돌아오는 아버지, 그 아버지가 신은 다이아표 검정고무신에 시선이 꽂힌 [보리공판 하던 날], ‘칼춤을 춘다/ 밤을 사르는 무녀의 주술처럼/ 미쳐도 아주 미친 동작으로 칼춤을 추는’ 억새의 연작들이 노트를 차근차근 채우고 있었다.

어릴 적 내 친구들의 이야기와, 어머니 아버지의 한숨과, 동네의 풍경과, 내 주변 사람들의 삶의 모습들이 처연하게 혹은 담담하게 그려지고 있었다. 거기엔 기쁘면 웃고, 슬프면 울고, 기분이 나쁘면 욕을 하는 사람들이 있었다. 아, 글은 이렇게 쓰는 거구나. 내가 하고 싶었던 이야기가 바로 이런 것이었구나...그랬다. 도저히 보일 것 같지 않았던 나의 길이 희미하게나마 보이기 시작한 순간이었다.

사실 난 초등학교 2학년 때부터 글쓰기를 즐겼다. 선생님의 칭찬 한 마디에 시작한 것이었지만 쓰다 보니 내성적이고 굼뜬 내 성격에 잘 맞았다. 그러나 그 선생님 이후 아무도 내 글을 주목해 주지는 않았다. 나도 내가 쓴 글을 남에게 보여주지 않았다. 나는 부모님을 도와 밭에 가서 일하는 것보다 친구들 하고 노는 게 재미있었다. 그런 생각을 일기에 쓰면 선생님은 그렇게 쓰면 안된다고 하셨다. 부모님을 돕는 것은 기쁜 일이므로 기쁘다고 결론을 맺어야 한다는 것이었다. 동백꽃이 아름답다고 하는데 나는 동백꽃 목을 따고 안에 담긴 달콤한 꿀을 빨아 먹는 게 더 좋았다. 그 사실을 글로 쓸 수는 없었다. 그런 글은 아무도 쓰지 않기 때문이었다.

그렇다고 대학에 들어가서 읽기 시작한 민중시니 노동시니 하는 것도 내가 쓰기에는 버거운 것들이었다. 나는 내가 알고 있고, 내가 느끼는 감정을 솔직하게 쓰고 싶었다. 그런데 그 선배는 그렇게 쓰고 있었다.

일주일 쯤 후 노트를 돌려주기 위해 만난 자리에서 선배는 말했다. '내 어머니는 초등학교도 제대로 다니지 못하신 분인데, 어머니가 읽어서 이해하실 수 있는, 그리고 좋다고 하실, 그런 글을 쓰고 싶다'고... 정점을 찍는 말이었다.

대학의 낭만이나 자유는 약에 쓸래도 찾아볼 수 없었던 80년대 후반. 아침마다 교정을 메우던 전단지와 붉은 현수막, 어젯밤에는 누구누구 선배가 경찰에 잡혀갔다는 얘기며, 집으로 가는데 누군가 계속 뒤를 밟고 있더라는 흉흉한 이야기들이 바람사이로 나돌았다. 하루걸러 교정에 최루탄이 터지고 하루걸러 수배자의 명단이 새롭게 발표되었다. ‘죽음의 굿판을 걷어치우라’는 어느 대작가의 사설이 지면에 실릴 정도로 전국의 피 끓는 젊음이 스스로 목숨을 끊었다. 입학에서부터 졸업 때까지 중간고사, 기말고사가 제때에 치러진 적이 한 번도 없었다. 대자보를 쓸 명문장이 필요했고, 군중들을 설득할 이론이 필요했다.

독서의 텍스트는 사회과학 서적으로 한정이 되었고, 선전선동의 문장에 모든 필력을 동원해야 했다. 거기에 정신이 없었다. 시와 소설을 논한다는 것 자체가 지극히 부르조아적 발상으로 인식이 되었다. 그렇게 대학 4년이 흘렀다. 그러는 사이 뒷전으로 밀려 났던 글에 대한 열정과 희망도 잊혀져갔다.

졸업 후 출판사에 뜻을 두었던 내 동기가 어렵게 선배의 작품을 묶었다. [생말타기] 라는 제목으로... 내 젊은 날의 꿈과 희망이 오롯이 함께 기록되어 있는 시집 한 권은 그렇게 해서 내 손에 남게 되었다.

술잔을 기울이며 삶을 이야기하던 젊은 날의 나와 내 동기들과 선배들의 얼굴이 떠오른다. 그리고 밤새 걸었던 탑동 바닷가 그 언저리에 가면 생생히 살아 있을 것 같은 내 꿈과, 밤바다에 걸린 희망의 불빛들이 여전히 반짝이고 있을 것 같다.

이곳에서도 억새는 피더군, 방파제 부근

자꾸만 침몰하는 도시의 늪을 떠나

지하상가를 지나 탑동에 오면 몸부림으로

핀 억새야 땅에서만 살 수 있는 게 아니구나

파닥이는 비늘 틈서리에 비늘꽃

포말로 멍이 드는 파도꽃

아 아 그럴 때마다 밤 깊은 줄 모르게

더욱 흔들리는 생리

<억새 7> 후략

흔들리고 흔들리면서도 여기까지 걸어온 내 몸에 유전자처럼 남아 있는 열정의 세포 하나, 이제 곧 깨어날 때가 되었다는 듯 가슴 한 구석이 자꾸 가렵다. / 김연미(시인)

|