[장일홍의 세상 사는 이야기] 51. 그리고 아무 말도 하지 않았다

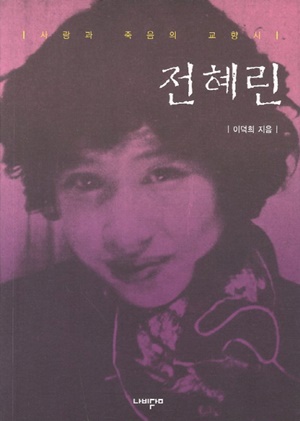

젊을 적 나의 우상은 전혜린이었다. 요절한 그녀가 남긴 책 《그리고 아무 말도 하지 않았다》를 읽고 난 후 생긴 일이다. 고등학교 2학년 때 처음 읽은 그 책은 그녀가 31살의 나이로 자살한 이듬해 간행됐다.

오래 전부터 나는 어떤 명작도 두 번 읽지 않는 습관이 있다. 그러나 나는 하인리히 뵐의 소설에서 제목을 따온 이 수필집을 읽고 또 읽었다. 이 책이 전하는 농밀한 우수, 압도적인 슬픔, 형이상학적 고뇌는 거의 실신에 가까운 정신적 오르가즘을 느끼게 했다. 그 후, 이 책은 사타구니 습진처럼 끊임없이 내 마음의 밑창을 긁어댔다.

어쩌면 그녀는 잿떨이에 수북한 담배 꽁초를 남기고 자살한 독일 여류작가 잉게보르크 바하만이나, 레닌을 신랄하게 비판했고 마르크스와도 논쟁을 벌였던 격정과 열정의 혁명가 로자 룩셈부르크를 닮았는지 모른다.

나에게 아직도 문학소년적 감상벽이 남아 있다면 그건 아마도 《그리고 아무 말도 하지 않았다》의 고요한 파문 때문이리라. 내 영혼의 한 부분을 이뤘던 감성, 감각, 서정의 뿌리에 전혜린의 우수에 찬 감수성이 샘물처럼 고여 있다. 그녀는 거칠고 지친 황량한 젊은 날의 내 영혼을 온전히 사로잡았고, 하여 징처럼 울리던 심장의 고동을 지금도 나는 기억한다.

서울대 법대 재학 중 독일로 유학해 뮌헨대학 독문과를 졸업한 전혜린은 루이제 진저의 《생의 한가운데》, 헤르만 헤세의 《데미안》 등을 번역했다. 열 번도 넘게 싸고 푸는 이삿짐 속에서 《그리고 아무 말도 하지 않았다》는 연기처럼 증발해 버렸지만 희미하나마 뮌헨의 거리와 공원 풍경, 맥주, 멜랑콜리, 페이소스, 여동생 전채린에게 보내는 편지가 내 기억의 갈피에 끼워져 있다.

나는 안다. 전혜린은 바하만이나 룩셈부르크처럼, 《생의 한가운데》의 여주인공처럼 완전한 자유, 무섭게 깊은 사랑, 심장이 터질 듯한 환희를 추구하다가 절벽 같은 생의 한 복판에 던져졌다는 것을. 참을 수 없는 좌절과 절망이 자유혼으로 불타올랐던 그녀를 이승의 벼랑 끝으로 내몰았으리라.

불꽃처럼 살다가 화약처럼 폭발해 버린 여자, 그녀가 거느리는 이미지의 연쇄들은 찬란한 광휘에 쌓여 있다. 불행한 아프로디테, 영원한 에뜨랑제, 검은 눈동자의 집시… 청춘 시절엔 그녀를 생각할 때마다 오르가즘을 느꼈지만 지금은 내 정신적 자궁의 수액이 말라 버렸다.

전혜린―그녀의, 그녀에 대한, 그녀를 위한 평전을 쓰고 싶다. / 장일홍 극작가