[양영자의 교단일기(1)] 아이들과 함께 만든 연하장

2007년 새해를 맞아 제주의소리는 새로운 칼럼을 연재합니다. 고산중 선생님으로 계시는 양영자님의 '교단일기'를 필두로, 오영덕님의 '흙집일기', 곶자왈 작은학교의 문용포님의 '나는 걷는다-길에서 얻는 지혜.길에서 만난 사람', , 하승수변호사의 '자치이야기'가 그것입니다. 네티즌 여러분의 관심과 성원 부탁드립니다. 그 첫번째 스타트를 양영자선생님이 끊어 주셨네요. 감사합니다.[편집자 주]

--------------------------------------------------------------------------

십이월은 학생들에겐 숨통이 트이고, 선생님들에겐 눈코가 막히는 시기다. 학기말 시험이 끝나고 등교시간까지 20여분 늦춰지면서 학생들은 빈둥거리고, 수업시수 확보와 성적처리, 학기말 마무리 등으로 선생님들은 종종거린다. 어영부영하다가 시간을 흘려보내는 것도 이 무렵이다.

우리 학교는 12월 30일에야 겨울방학에 들어가게 되면서 잘 써야 할 시간이 여느 때보다 많았다. 이때 새해 연하장을 만들어보기로 했다. 스승의 날이 돼도, 한 해가 저물어도, 학년 마무리할 때가 되어도 감사편지 한 장 쓰지 않는 게 지극히 당연한 현실이 된 아이들에게, 불편하지만 가르칠 건 가르쳐야 한다는 속내도 있었다.

| ||

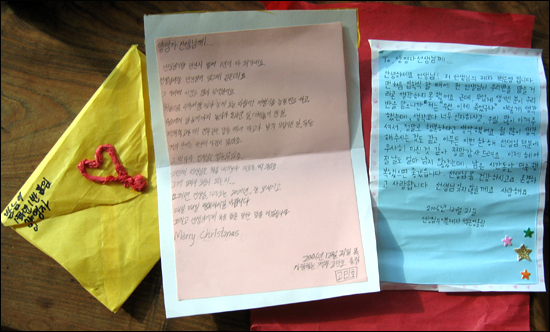

준비해 둔 재료를 삼십 명의 학생들에게 골고루 나누어 주고 색연필, 사인펜, 색지를 활용하여 멋있는 연하장을 만들어 보도록 하였다. 연하장을 보내는 대상은 우리 학교 선생님으로 하되, 한 장도 받아보지 못하는 선생님이 발생할 가능성에 대비해 책임할당제를 적용했다. 각 모둠에 비담임 선생님, 순회교사 선생님, 교감, 교장 선생님 등을 두 분씩 할당하여 연하장을 쓰도록 하고, 그 외에는 각자 자신이 쓰고 싶은 선생님께 쓰도록 하였다.

| ||

배달부가 나에게 와서 귓속말을 했다.

“선생님, 기가 선생님하고 한문 선생님 한 장도 못 받았어요.”

“그래? 그럼 어떡하지? 이제라도 만들면 안 될까?”

이렇게 해서 두 장의 연하장이 더 만들어졌다. 한 녀석은 수업에 들어가지 않는 선생님이 자신에게 할당되자 ‘한 장도 받지 못할까 봐서 쓴다.’고 써버려 선생님을 민망하게도 했지만, 일부 학생들은 한 선생님께만 보내는 것이 미안했는지 나눠준 종이를 2등분, 3등분 해서 여러 장의 연하장을 만들어내기도 했다.

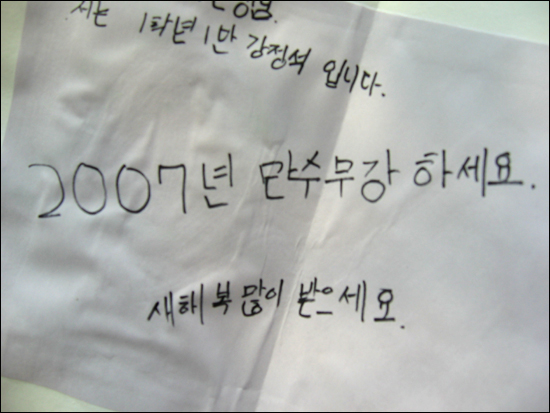

어떤 녀석은 일 년을 회고하면서 찬찬히 감사의 말을 써내려갔는가 하면, 어떤 녀석은 그 넓은 종이에 ‘2007년 만수무강하세요.’가 전부인 녀석도 있고, 선생님의 이름으로 삼행시를 지은 다음 ‘고맙습니다.’로 끝낸 녀석도 있다.

| ||

새해 아침. 나는 육필의 연하장과 휴대전화 문자메시지의 커다란 온도차를 경험하였다.

삑- 삑- 규칙적으로 들리는 수신음 소리에 휴대전화를 들춰보니 자정을 곧 넘긴 시간이다. 잠결에 ‘새해에도 건강하십시오.’ 하는 문자메시지다. 아침 9시를 넘기자 새해의 덕담을 담은 문자메시지가 지속적으로 들어온다. 엄지손가락을 꾹꾹 누르며 답장을 쓰는데, 그 굼뜬 속도를 비웃기라도 하듯 다른 수신메시지가 뜨면서 발신메시지를 가려버린다.

이 속도로는 꽤 시간이 걸리겠다 싶어 인터넷을 이용하기로 하였다. 폰세상은 진기한 이모티콘들과 환상적인 컬러 연하장들로 가득했다. 이들을 화면의 휴대전화 속으로 한 번 클릭한 후 수신자의 휴대전화번호를 계속 입력하기만 하면 순식간에 많은 사람에게 연하장을 보낼 수 있는 것이다.

그러나 폰세상을 활용해보지 않은 나에게는 엄지로 콕콕 문자를 찍는 것만큼이나 어렵기는 매한가지였다. 몇 번을 시도하던 나는 디지털 새해인사를 그만 포기하기로 하였다. 어렵기도 하거니와, 무엇보다도 서로 다른 사람에게 똑같은 문자메시지를 보내는 미안함과 양심의 가책이 컸던 때문이다.

| ||

| ||

아날로그적 새해인사의 회복, 이것이야말로 이 시대 휴머니즘의 회복이 아닐까 하는 반시대적인(?) 생각을 해본다.

[ 문학박사, 고산중 교사 ]