Don't worry. Be happy.

Look at me. I'm happy.

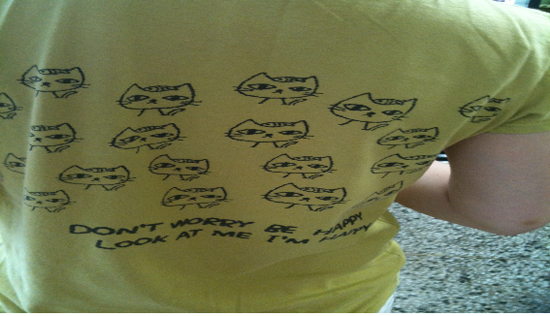

내 눈은 오랜만에서 반짝 빛났다. 나는 큰 눈을 가늘게 만들어 그녀의 노란 티셔츠 등짝을 천천히 훑어내리기 시작했다. 당신도 한번 보시라. 특히 고양이 머리 위에 살짝 올려놓은 물고기 한 마리. 천천히 눈을 내려 그 아래 써진 글자도 또박 또박 다시 읽어보시기를!

Don't worry. Be happy.

Look at me. I'm happy.

누군가에게 “걱정마세요. 행복하세요.” 하는 말을 하려면 적어도 그 고양이의 물고기 같은 기본적인 욕구를 해결해주어야 한다고 나는 읽었다. 또 누군가에게 “나 좀 봐. 난 행복해.”하고 스스로 자신 있게 말할 수 있다는 것 역시 기본적인 욕구가 해결되고 난 뒤의 일이지 않을까? 남의 등짝에 그려진 고양이를 보며 아니 정확하게는 그 고양이 머리 위에 살짝 올려놓은 물고기를 보며 새삼스런 상념에 잠긴다.

돈과 권력과 명예, 심지어 수행으로 치장한 사람도 그 고양이의 물고기에 해당하는 기본 욕구가 해결되지 못한 사람들에게서는 얼핏 슬픈 그림자가 비치기 때문이다. 물론 이 기본적인 욕구는 존재하는 모든 것들의 차원에 따라 다를 것이고, 사람에 따라. 혹은 성장과 성숙의 과정에 따라, 때에 따라, 상황에 따라 다를 테지만 말이다.

지금 나는 진정으로 무엇을 원하는지 또 그는 무엇을 원하는지 지금 이 순간 천천히 되돌아보게 하는 고양이 그림이다. 단순하게는 나와 내 가족 그리고 이웃 정도겠지만 만약 교육자나 성직자라면 보다 많은 사람들에게 필요한 물고기가 무엇인지 잘 살필 일이다. 그리고 그에게 필요한 물고기 먼저 그의 머리맡에 올려 줄 일이다. 그랬으면 정말 좋겠다.

한생을 돌아볼 나이쯤 된 어르신들이 곧잘 부르시는 노래 가운데 회심곡이 있다. (回心曲) 한자풀이 그대로 마음을 돌아보는 노래이다.

배고픈 이 밥을 주었는가?

헐벗은 이 옷을 주었는가?

목마른 이 물을 주었는가?

병든 사람 약을 주어 구제하였는가?

가슴이 철렁한 것은 이 노랫말을 듣다보면 그냥 물어보는 말투가 아니라는 것이다.

“바른 대로 아뢰어라.”하고 호령을 하고 있으니까 말이다. 그 호령 소리에도 당당할 수 있는 영혼으로 살아가는 것이야말로 일기예보에 상관없이 해와 더불어 살아가는 법이라고 나는 생각한다. 공자왈 맹자왈 대신 그의 머리맡에 그가 원하는 물고기 한 마리 살짝 올려놓는 따뜻함이 어느 때보다 그리운 요즈음이다.

하지만 때와 상황에 맞는 그만의 물고기를 알아채기란 쉽지만은 않은 일. 맹하기로 둘째가라면 서러워할 나도 막상 그만의 물고기를 읽어내는데 실패할 때가 많다.

소변이 마려워 진땀을 흘리고 들어오는 손님에게 시원한 물 한 컵 내밀어 상대를 당황하게 하는 일도 꽤 많았으니…… 어디 그뿐인가? 자칭 타칭 아마추어 카운슬러인 나는 하루에도 몇 명의 내담자를 맞이한다. 경력 10년 이제 제법 통찰력을 갖추었고 나의 내담자들을 꽤 만족시키는 편이다. 그런데 일 년에 한두 건 배고픈 고양이를 무시하고 공자왈 맹자왈 하다가 그만 사고가 터질 때가 있다.

“ 야, 말은 맞는 말이지만 너는 그렇게 안 살아봐서 그렇지. 너도 한번 그렇게 살아봐! 그 소리 나오나.”하는 힐난과 함께 날카로운 손발톱을 세우는 고양이 내담자와 만날 때이다.

그런 수모를 겪고도 내가 아마추어를 접고 프로의 세계로 들어가지 않는 까닭은 오로지 나의 성장을 위해서다. 인생이 프로의 공식대로 되는 것도 아닐뿐더러 나 역시 타성에 젖지 않을 자신이 없기 때문이다. 그런 고양이를 만날 때 비로소 나는 철이 번쩍 들고 내 존재는한 단계 크게 업그레이드가 된다. 그리고 무지무지 겸손해진다. 진심으로 고마운 나의 스승들께 머리 숙여 감사드린다. 오늘도 나는 변함없이 그 자리에 앉아 개똥철학으로 내담자를 맞이할 것이다. 아주 편안한 마음으로, 나는 아마추어니까.

오후 5시 사춘기 아들이 돌아왔다. 길은 외길 공부! 대한민국에서 게다가 전국에서 인문계 경쟁이 가장 치열하다는 제주도에서 중학생 시절을 보내고 있는 아들이다. 더위에 지친 아들의 어깨는 무거워 보인다. 아들 고양이는 지금 지치고 배가 고플 게다.

“ 아들, 오늘 된장 라면 어때? 감자, 양파, 팽이 버섯 가득 넣고……”

바람은 어디 나뭇가지에만 불라는 법이 있나? 워낙 라면을 좋아하는 아들 고양이의 찌푸린 얼굴에 시원한 바람결이 인다.

오늘 저녁 우리 아들의 물고기는 구수한 된장라면이다. /산길(김희정)

|

<숨, 쉼>은 제주에서 나고 자란 전직 기자 출신의 ‘바람섬(홍경희)’과 10년 전 제주로 결혼이민(?) 온 아동문학 작가 ‘산길(김희정)’이 주거니 받거니 제주와 제주에서의 삶을 이야기하는 코너입니다. 앞으로 이들은 <숨, 쉼>을 통해 빠르게만 달려가는 세상, 숨만큼이나 쉼이 중요하다는 이야기를 전해줄 예정입니다. <편집자 주>

<제주의소리 / 저작권자ⓒ제주의소리. 무단전재_재배포 금지>