[북세통Book世通, 제주읽기]①지그문트 바우만(Zygmunt Bauman)의『사회학의 쓸모』(What Use is Sociology?) / 서영표

‘육룡이 나르샤’라는 드라마가 인기다. 개인적으로 포은 정몽주가 격살당하는 장면이 나오는 일화가 가장 인상적이었다. 요즘 대세라는 젊은 배우의 압도적인 카리스마 때문도, 현란한 무술액션 장면 때문도 아니었다. 사실 이 이이야기에는 새로운 것이 전혀 없다. 일개 이름 없는 무사이지만 정몽주를 선죽교에서 때려 죽였다는 이유 때문에 역사책에 이름을 남긴 조영규, ‘하여가’로 정몽주를 회유했다던 이방원, 그리고 달달 외웠던 ‘단심가’까지 한국 사람이면 모르는 이가 없는 ‘식상한’ 이야기 아닌가.

왜 이 장면이 인상적이었을까? 선죽교를 막아선 이방원을 마주보며, 그리고 그 뒤에서 육중하고 음산한 마찰음을 내는 쇳덩어리를 느끼면서도 정몽주는 떳떳하게 자신의 신념을 지켰다. “유자는 백성을 따르는 것이 아니라 그들을 품고 이끌어야 한다”고 외쳤다. 자기가 죽을 자리인 것을 알면서도 “참으로 하찮은 겁박”이라고 일갈한다. 그건 우리가 잊고 사는 용기였다. 용기는 만용이 아니라 신념에서 나온다. 그리고 정몽주의 신념은 공부로부터 나온 것이었다. 젊은 시절의 회상장면에서 정도전은 서책 속의 담겨진 내용이 현실에서 실현가능할 지에 대해 회의한다. 정몽주는 외친다. “된다. 우리가 하면 된다.”

지금의 관점에서 보면 성리학이라는 고루한 사상에 기반 한 것이었을 지라도 그들의 공부는 현실과 이상 사이의 괴리를 탓하며 현실에 순응하기 보다는 이상을 현실에 실현시키려 고민했다. ‘지식인’으로서의 책무를 저버리지 않았던 것이다. 그래서 그들은 죽음 앞에 초연했을 지도 모른다. 사극에 등장하는 수많은 인물들은 현실을 지키려는 보수적인 이유에서였든, 아니면 현실을 변화시키려는 열망에서였든 죽음을 두려워하지 않고 권력에 도전했다. 그게 최소한 지식인이 갖추어야 할 자질이다. 물론 다 그랬다는 것은 아니다. 군자는 언제나 소수였으니까.

우리 시대, 전문가들은 넘쳐난다. 스스로를 ‘지식인’이라고 굳게 믿는 사람들 말이다. 소위 명문 대학을 나왔고, 유학을 갔다 왔으며, 박사학위를 받고, 보통 사람들은 잘 알아듣지 못하는 어려운 용어를 거침없이 말하는 사람들 말이다. 그들은 수많은 수치와 함수와 그래프로 무장하고 있다. 그들은 이상과 현실 사이에서 번뇌하지 않는다. 그건 시간 낭비일 뿐이다. 이상 따위는 그들이 굳게 믿는 ‘과학’의 기준에서 ‘비과학’이기 때문이다. 바우만이 인용하고 있는 매슬로우가 말했듯이 어쩌면 “과학은 창조적이지 못한 사람들이 창조적인 작업에 합류하도록 허락하는 신기한 장치”일지도 모를 일이다.(76쪽)

공부는 언제나 이상을 담고 있을 수밖에 없기에 거기로부터 나온 신념은 이상의 실현을 방해하는 현실 비판을 동반해야 한다. 하지만 우리의 전문가들은 비판을 위해 목숨은커녕 사소한 이익마저도 내려놓으려 하지 않는다. 돈 몇 푼에 양심을 팔고 연구비를 착복하는 대학교수들 이야기를 듣는 것이 일상이 되어 버린 지 오래다. 소위 잘 나가는 고위공직자들과 정치인들의 권력에 빌붙어 벌이는 파렴치한 행태는 말할 것도 없다.

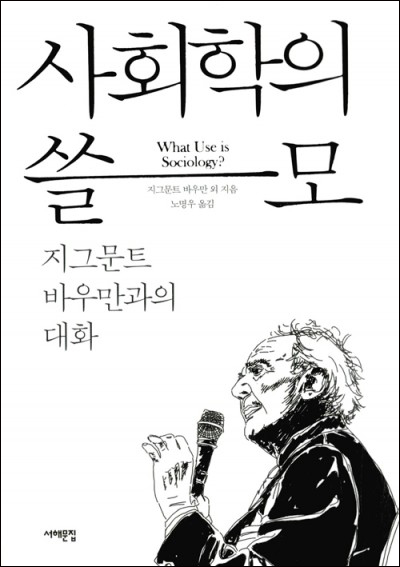

노철학자와의 대담으로 역어진 지그문트 바우만의 『사회학의 쓸모』는 여러 방식으로 읽힐 수 있지만 이상과 현실 사이에서 고뇌하고 이론과 실천 사이에 다리를 놓으려는 ‘지식인’의 역할에 대한 이야기로 읽혀야 한다. 1925년에 폴란드의 유태인으로 태어나 홀로코스트를 경험하고 영국으로 망명한 사회학자이자 철학자인 바우만의 목소리는 분명하다. 사회학의 쓸모는 현실을 이야기하되 그것에 순응하지 않고, 비판을 수행하되 소수만의 학문적 ‘놀음’으로 전락하지 않으며, 과학을 추구하되 내용이 텅 빈, 의미 없는 숫자와 통계를 합리성으로 착각하지 말라는 것이다. 사회학에 대해 이야기하고 있지만 그는 사회학에만 국한되지 않는 학문하는 태도에 대해 말하고 있다.

차이는 또 있다. 이상은 성현들의 ‘말씀’에 이미 준비되어 있다는 보수적인 생각을 벗어날 수 없었던 전통시대 믿음과 달리 우리에게 “‘좋은 사회’에 고정된 모델”은 없으며(54쪽), 그것을 찾기 위해 끝없이 질문하고 비판하고 토론해야(177-178쪽) 한다. “질문 자체를 그만두는 것이 우리 사회의 가장 큰 문제이며, 질문을 그만두면 우리는 참된 민주주의로부터 멀어지게 될 것”이기 때문이다.(134-135쪽)

제주에 ‘지식인’인 척 하는 사람은 많다. 하지만 권력의 ‘맹독’에 대해 경계하고, 국가와 자본의 논리에 대해 비판의 날을 세우는, 그래서 이상을 현실 속에서 실현하고자 하는 참된 ‘지식인’은 찾기 어렵다. 전문가로서의 지식을 권력과 부를 나누어 얻는 것에 이용하는 자들은 넘쳐나지만, 목숨을 던지는 것은 고사하고 학문적 양심을 지키려는 사람들조차 드물다.

전문가들은 환경을 파괴할 것이 뻔하고, 멀리 보면 제주인들의 생존에 재앙이 될 대형 국책 사업에 대해 비판하기 보다는 이와 다른 이야기를 하는 사람들의 주장을 ‘꺾어버리기’ 위해 자신들의 ‘전문지식’(?)을 활용할 뿐이다. 버려야할 맹목적인 ‘충(忠)’은 권력과 자본에 대한 맹목적 추종으로 살아남았고, 지켜야할 지식인의 책무와 자질은 현실적 이해관계 속에 사라져 버린 것이다.

하지만 여기가 끝은 아니다. 역사는 언제나 미래를 향해 열려 있기 때문이다. 우리가 어떻게 하는 가에 따라 미래는 달라질 수 있다. 이미 낡아빠진 기성세대가 아닌 젊은이들 가운데 참된 ‘지식인’들이 성장해 오지 않을까? / 서영표 제주대 사회학과 교수

사회학박사 사회학이론, 도시사회학, 환경사회학 전공 전 성공회대 민주주의연구소 연구교수 현 제주대학교 인문대학 사회학과 교수 |

서영표 교수

seoyp@daum.net