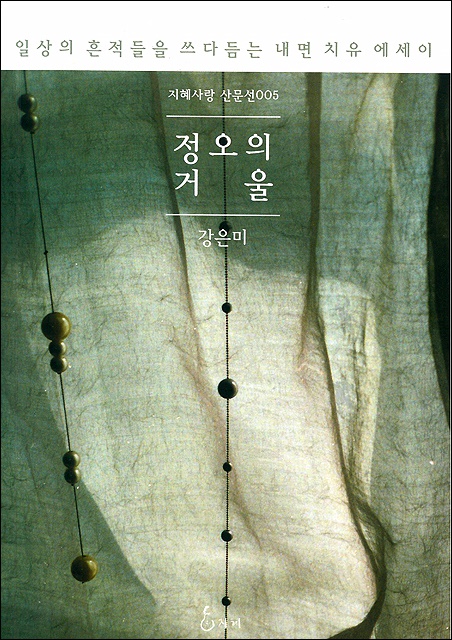

제주출신 작가 강은미가 최근 펴낸 <정오의 거울>(도서출판 지혜)은 그녀가 길게는 10년 전에 쓴 글을 한데 묶은 산문집이다.

서른의 끝자락과 마흔의 초입 사이에 쓴 흔적에 대해 작가는 “돌아보면, 크게 뉘우칠 일은 없으나 심히 부끄럽긴 하다. 때로는 오글거리기도 한다”며 “지금 썼다고 별반 달라질 것은 없다. 여전히 산다는 것은 부끄러운 일”이라고 덤덤한 소감을 내비친다.

10년 전이나 지금이나 별반 달라질 것 없다는 작가의 고백처럼, <정오의 거울> 속 글은 속도감 있는 시간의 흐름이 느껴지기 보다는 마음 속 고요히 담겨 있는 독백에 가깝다.

“잔등이 다 뜯긴 갈대들이 북서쪽으로 연신 귀를 기울인 채 바람에 맞서고 있다. 반은 물속에 두고 반은 바람에 맡긴 수생식물의 겨울나기는 사생결단 앞에서도 유연하다. 갈대는 무더기로 자란다. 그러면서 타종을 은밀하게 보호한다. 갈대가 무성할 때 쯤 새들이 둥지를 트는 이유도 거기에 있다. 물결 기저 흔들리면서 새들을 불러모아 품어준다. 갈대의 품 안에서 오늘도 수많은 사랑이 피어나고 있을 것이다. 갈대가 흔들릴 때 우우 나는 소리는 갈 때가 다 되어간다는 의미이다. 마디를 뚝 잘라 숨을 불어넣으면 피리소리가 난다. 틈이 있어야 생명 있는 소리를 낼 수 있다. 비어있는 만큼 고운 소리가 난다. 나의 글에 잡음이 많은 이유는 아직 비우지 못한 것들이 많기 때문이다.” - <하도리의 부는 바람> 중에서

글 한 편 한 편을 읽을 때마다 평범하게 마주치는 일상에 작가만의 감성이 어우러지며 독특한 빛깔이 만들어진다. 그것은 울적해진 누군가 옆에 앉아 차분한 목소리로 위로해주는 듯한 위안처럼 느껴진다.

이것은 어린 시절부터 밖으로 내뱉는 말 대신, 안에서 정리하는 생각과 글로 주변을 바라본 그녀의 삶과 무관하지 않을 것이다.

작가는 “오래 묵혀두었던 글을 부끄럽게 내놓는 이유가 이것이다. 더는 부끄러워만 할 수 없어서. 그러기엔 현실이 더욱 창백해지고 있어서. ‘모두가 병들었는데, 아무도 아프지 않았다’는 이성복 시인의 시가 아직도 유효하다고 하기엔 내 삶이 너무 안일한 것 같아서”라며 그래도 곁에 있어주는 사람들에게 이 책으로 고마움을 대신한다고 인사한다.

제주에서 나고 자란 강은미는 대학에서 독문학, 철학, 문예창작을 공부하고 현재 한국작가회의 회원으로 활동 중이다. <현대시학> 시조부문 신인상으로 등단했으며, <생각을 건축하라-NIE 이해와 실제>(2012), 시집 <자벌레 보폭으로>(2013) 등이 있다.

214쪽, 1만2000원, 도서출판 지혜

한형진 기자

cooldead@naver.com