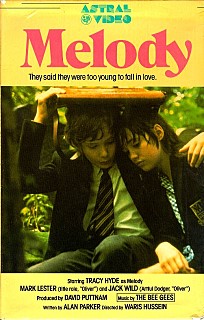

[영화적 인간] ⑨ 작은 사랑의 멜로디(Melody), 워리스 후세인, 1971

삼양동 선사유적지는 추억의 팝송과 어울린다. 바위그늘유적이 뮤직 비디오처럼 다가온다. 오랜 시간이 지나고 남는 건 음악뿐이라는 것이 나이가 들수록 선명해진다. 흘러간 유행가를 듣는 늙다리를 탓할 수 없다. 귀에 익은 노래에 만족하며 귀도 늙어가겠지. ‘비지스(Bee Gees)’의 <Melody Fair>를 들으면 그 옛날 빨간 지붕집이 떠오른다.

스무 살 무렵에 영화관에서 영사기사 보조 일을 했었다. 같은 영화를 계속 봐야 하는 것이 어려울 것 같았지만 영화를 볼 때마다 다른 느낌을 받을 수 있어서 만족했다. 급여가 너무 적은 점만 빼고. 고참으로 있는 영사기사에게 월급이 너무 적다는 볼멘소리를 하자 그는 심드렁한 표정으로 대답했다. “이 바닥이 원래 그래. 영화판이라 그래.” 극장도 영화 제작하는 ‘영화판’에 속할지는 그때나 지금이나 의문이다.

그 무렵 마음에 둔 사람이 있었다. 그녀는 자전거연합인가 무슨 협회 노조 비슷한 사무실에서 사무를 보는 사람이었다. 편지에 시를 적어 보냈지만 답장이 없었다. 새로 바람을 넣어 탱탱한 자전거 바퀴처럼 탄력 있던 시절이었다.

그 무렵 ‘여행 스케치’의 노래를 자주 들었다. 여행을 가지 못하면서 여행을 동경하는 노래로 가득한 ‘여행 스케치’는 사랑의 여행을 꿈꾸는 나를 위로해 주었던 것 같다.

화음을 함께 맞출 사람이 없던 시절, ‘To Love Somebody’ 같은 화음을 들으며 귀가 기억장치 역할을 했다. 지금은 베스트 음반은 잘 사지 않지만, ‘비지스(Bee Gees)’라면 베스트 음반을 갖고 싶었다.

온종일 같은 뮤지션의 음악을 들어도 아무렇지도 않다면 늙었다는 증거이다. 세월은 흐르지만 그때 그 시간은 그 시간에 멈춰 있다. 하나 더. 같은 노래만 반복해서 듣는 건 말하지 못한 사랑에 대한 후회가 너무 커서 그런 거라고.

현택훈고등학생 때 비디오를 빌려보며 결석을 자주 했다. 문예창작학과에 진학해 처음 쓴 소설 제목이 ‘중경삼림의 밤’이었다. 조조나 심야로 영화 보는 걸 좋아한다. 영화를 소재로 한 시를 몇 편 썼으나 영화 보는 것보다 흥미롭지 않아 이어가지 못하고 있다. 한때 좀비 영화에 빠져 지내다 지금은 새 삶을 살고 있다. 지금까지 낸 시집으로 《지구 레코드》, 《남방큰돌고래》가 있다.