[흙집 창문 너머로 별을 보다③]콘크리트에 찌든 막연한 불안감

간밤에 눈이 내렸다. 올겨울 들어 가장 많이 쌓인 눈이다. 아직 정리가 끝나지 않은지라 혼자 남아 흙집에서 잠을 청했는데 눈이 이리 많이 오는 줄은 까맣게 몰랐다. 구들방은 여전히 뜨근하다. 밖에서 눈보라가 몰아쳐도 알 수가 없다. 휘적휘적 일어나 밖으로 나갔다. 눈더미를 헤치고 장작을 꺼내 구들 아궁이에 몇 개 던져놓았다. 장작 한아름 안고 들어와 거실 난로에도 불을 지폈다.

미리 장작을 들여놓았으면 이런 수고는 하지 않아도 됐지만 게으름 후에는 늘 더한 노동이 뒤따른다. 그걸 알면서도 준비해놓지 않으니 심각한 수준이다. 그래도 아직까지는 눈보라 맞으며 장작 불 때는 게 즐겁기만 하다. 다행이라면 다행이다.

불을 때며 앉아있으면 작년 이맘때 생각이 절로 떠오른다. 집을 짓겠다고 나서서 서까래를 깎고 흙을 준비하며 부산을 떨었지만 이렇게 완성된 집 안에서 나무로 불을 때며 창밖의 눈보라를 감상할 수 있을 것이라는 확신은 없었다. 다만 꿈이었다. 한 해가 지난 지금 꿈을 이루었다. 그러니 아직까지는 눈보라가 춥게 느껴질리 만무하다.

집을 짓는다는 걸 안 거의 모든 사람들의 조언은 흙집을 짓더라도 기초만큼은 콘크리트를 해야 한다고 했다. 맞는 얘기다. 나는 전문가가 아니다. 단지 흙집이 좋아 흙집을 직접 짓고 싶은 일반인일 뿐이다. 안전문제가 신경이 쓰일 수밖에 없다. 아무리 막집이라고 하지만 무너질 집을 지을 수는 없다. 당연한 우려였다. 더구나 제주는 비도 많고 바람도 많으니 튼튼해야한다. 아무리 강조해도 지나침이 없는 얘기다.

며칠을 심사숙고했다. 근본부터 다시 짚고 넘어가기로 했다. 몇 가지 의문으로 고민은 압축됐다. 내가 왜 흙집을 지으려하는가? 흙집의 생명력은 자연스러움이다. 그 자연스러움에 끌려 집을 지으려한다. 다소 거칠고 정교함이 떨어지지만 보다 자연에 가깝다는 것이 가장 큰 매력이다. 그렇다면 안전을 담보하면서 시멘트 없이 지을 수는 없을까? 꼭 콘크리트여야 할까.

기초를 콘크리트로 하고 그 위에 흙집을 짓는 것도 나쁘진 않을 것이다. 하지만 흙집을 짓는 이유에 건강이 중요한 위치를 점하고 있어도 그게 전부는 아니다. 언젠가 집을 헐게 됐을 때 건축폐기물이라는 우악스런 말이 필요 없이 자연스럽게 자연과 하나가 되는 집이 나에게는 필요했다. 어쩔 수없이 콘크리트기초를 하는 경우도 있지만 아무리 고민을 해봐도 콘크리트는 내키지 않았다.

콘크리트로 해야 안전하고 흙이나 돌로 기초를 하면 불안하다는 건 우리 선조들에 대한 모독이다. 옛날사람들은 어떻게 지었을까. 당연하게도 맨땅위에 그대로 집을 지었다. 불과 30여년 전까지는 대부분의 시골집들도 시멘트 기초 없이 집을 지었다. 맨땅위에 흙과 자갈돌을 섞어 지은 집들이 수십년을 멀쩡하게 서있다. 외국의 흙집들 중에는 수백년을 넘긴 집들도 허다하다.

이러쿵저러쿵 궁시렁 대며 다시 여기저기 의견을 구했다. 그러나 돌아오는 답은 모두 같았다. 콘크리트기초를 하지 않은 집을 본적이 없다는 것이다. 하긴 제주에서 최근 십수년 동안 지어진 신축 건물 중에 시멘트가 들어가지 않은 집은 거의 없을 것이다. 박물관의 전시용이 아니라면. 괜스레 오기가 생겼다.

난 사람들이 무모하다고 생각하는 일에 관심이 많은 편이다. 아무도 못한다고 하면 왠지 해보고 싶은 충동이 생긴다. 혼자서 며칠 끙끙대다가 애초 계획대로 시멘트를 쓰지 않기로 했다. 대신 주위 토지에 비해 집터가 조금 낮으니 돌과 자갈로 터를 조금 높이기로 하고 공사를 시작했다.

덤프트럭으로 돌과 자갈을 실어오면 굴삭기가 바닥에 깔며 다져놓는 작업이 수일간 계속됐다. 생각보다 시간이 많이 걸렸다. 여러 날 공사를 하니 비용도 만만치 않았다. 모두 예상치 못한 지출이었다. 중장비 작업에 대한 정확한 예측은 반드시 필요하다는 걸 절감하는 순간이다.

하긴 처음부터 작은 굴삭기를 중고로 구입하려는 생각은 있었다. 스스로 집을 짓는 사람들 중에는 중고로 작은 굴삭기를 사서 쓰다가 집을 다 지으면 되파는 분들이 여럿 있다. 나 역시 그럴 요량으로 여기저기 수소문해보아도 마땅한 물건이 없어 포기한 상태였다. 쓸만하면 생각보다 가격이 너무 높고 가격이 적당한 것은 불안해보여서 그만두었는데 장비를 불러서 쓰려니 지출이 만만치 않았다.

물질문명을 이용하면 할수록 이놈의 편리함에 빠져들고 이를 이용할 돈을 마련하기위해 똥줄 빠지게 뛰어야 하는게 현대인들의 삶이다. 이 구조에서 조금 벗어나보려고 흙집을 짓기 시작했는데 초장부터 허우적댄 셈이다. 아니 공사기간 내내 공사비용 맞추려고 골머리를 썩였으니 한순간도 물질문명과 자본의 틈바구니에서 벗어나보지 못했다고 해야겠다.

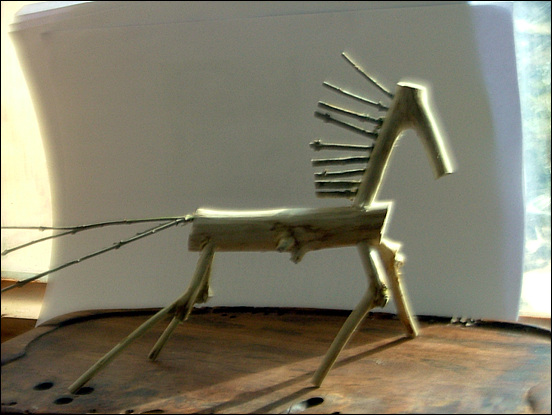

지난 일을 회상하며 애꿎은 차만 들이마시는데 큰아이가 만든 조랑말이 눈에 들어온다. 나뭇가지를 이용해 만든 작품인데 생명력이 느껴진다. 자연스럽다. 불과 열흘 동안에 아이는 활을 만들어 쏘고 온갖 나무로 작품들을 만드는데 익숙해져 있다.

큰아이에게 이를 가르친 선생님은 문명과 자본의 틈바구니에서 살짝 비껴 서 있는 분이다. 아이를 가르칠 때도 같이 생활하고 같이 즐기면서 스폰지에 물이 스미듯 슬그머니 아이들을 물들게 한다. 소박하면서도 명쾌한 그 물들임의 결과는 그러나 놀라웠으니 반면에 소박하고 고운 맛은 없이 크고 거창하게만 지어진 것 같은 흙집이 두고두고 아쉽다.