제주돌문화공원 김호석 작가 기획 초청전...정치·사회 이슈, 여백과 동물로 표현

故 노무현 대통령의 초상화를 그린 김호석(62)의 최신 작품이 제주에 온다. 특히 얼굴 없는 노무현 대통령을 포함해 국내에서 처음으로 선보이는 신작 위주여서 관심을 모은다.

제주돌문화공원은 2월 22일부터 4월 21일까지 오백장군갤러리 기획전시실에서 기획 초청전 '김호석 수묵화 보다'를 진행한다.

한국 수묵화의 거장으로 평가 받는 김호석은 한국적인 정서를 잘 살린 특유의 손놀림으로 국내뿐만 아니라 해외에서도 높은 평가를 받는다. 국회의사당, 국립현대미술관, 호암미술관, 주 터키 한국대사관, 주 필리핀 한국대사관, 제주 추사관, 해인사 백련암, 범어사 등 그의 작품을 소장한 곳을 둘러보면 위상을 짐작할 수 있다.

2017년에는 인도 국립현대미술관 초대로 개인전을 열었는데, 이곳에서 비 인도 출신 작가가 살아서 개인전을 여는 것은 1944년생 독일 작가 '레베카 호른'에 이어 김호석이 두 번째다. 지난해 문재인 대통령이 인도를 방문할 당시, 김호석이 그린 ‘나렌드라 모디’ 인도 총리 초상화를 본인에게 선물한 일화도 유명하다.

1986년 첫 개인전을 시작으로 가나화랑, 예술의전당, 국립현대박물관, 전북도립미술관, 고려대학교 박물관 등 꾸준히 개인전을 개최했는데, 김호석은 돌문화공원 전시를 위해 1년 6개월 동안 작품 제작에 매진했다. 동시에 인도 국립현대미술관 출품 대표작도 한국에서는 이번에 처음 선보인다. 신작 50점을 포함, 70여점을 오백장군갤러리 1~2층에 전시한다. 제주 밖에서도 돌문화공원 기획전을 주목하는 이유다.

김호석의 작품을 보면 두 번 놀란다. 정교하면서 여백이 느껴지는 화법이 먼저, 다음은 작품 속에 담긴 의미다.

정교한 수묵화는 초창기부터 이어져오는 김호석의 상징이다. 수염 한 가닥, 깊은 주름, 또렷한 눈동자, 꿀벌의 작은 날개 등 실사 못지않은 정교함은 성인 키 높이를 넘는 크기와 더불어 보는 이를 압도한다. 여기에 여백을 화폭 안에 적극적으로 활용하면서 작품을 한 번 더 바라보게 만든다.

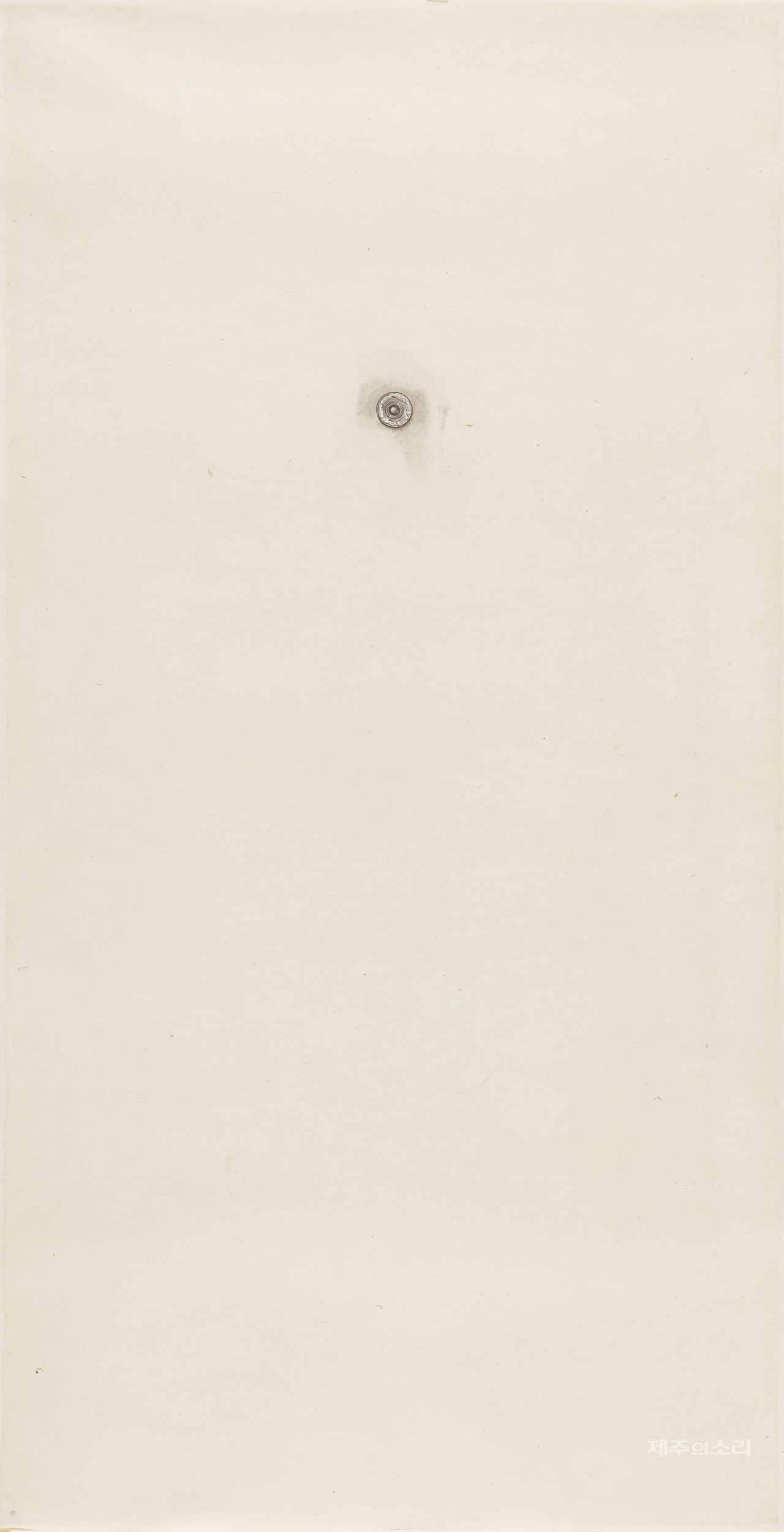

여백 효과는 ‘성철 스님’(2018), ‘내게 가장 낯선, 나’(2018) 등 불교적인 느낌이 강한 작품에서 더욱 빛난다. ‘영혼’(2016), ‘한밤의 소’(2016) 등 다른 작품에서도 작품 안과 밖 모두에서 빈 공간을 남겨두는 효과를 사용한다.

김호석은 20일 전시장에서 기자들과 만나 “도(道)라고 할 수 있는 도는 도가 아니라는 도덕경처럼, 잔잔함을 통해 내 목소리를 전달하고 싶다. 너무 완벽히 그려놓으면 작가의 뜻을 그림 속에 의탁하지 못한다. 그리지 않는 여백 속에 시대정신이 있다”고 강조했다.

김호석은 자신의 예술을 ‘시대정신’과 결부시킨다. 전시장에 걸린 김호석의 작품은 수묵화에서 흔히 등장하는 산수 비경과는 거리가 멀다. 목이 사라지고 썩은 동물의 시체들, 미꾸라지가 가득 차있는 달 등 언뜻 봐서는 단번에 이해하기 힘든 작품들이 다수를 이룬다.

김호석은 이런 은유 속에 자신만의 눈으로 한국 사회를 비평한다.

비교적 초기 작품에 속하는 ‘수박씨를 뱉고 싶은 날’(1997)은 엄마와 어린 아들·딸이 신문지를 깔고 수박을 먹는 평범한 모습이다. 하지만 작가가 주목하는 것은 신문 속 대통령 아들의 비자금 기사다.

쓰러져 있는 일벌 사이로 머리가 비어있는 여왕벌이 그려진 ‘한밤의 소’(2016)는 허수아비에 불과한 박근혜 대통령을 꼬집는다. 마치 껍데기를 탈피하듯 희미한 형태만 남아있는 미꾸라지를 그린 ‘법의 한가운데’(2016)는 법 위에서 활개 치는 ‘법꾸라지’들을 비판한다.

세월호 사고 당시, 바다 속에 가라 앉은 가족을 만나고 싶은 마음에 물고기를 낚아 눈에 비비던 유족을 보며 영감을 얻은 ‘물을 탁본하다’(2016), 남영동 대공분실의 방에 달린 외시경으로 한국의 민주화와 좀처럼 나아지지 않는 경찰 권력을 압축해 표현한 ‘세상으로 들어가는 문’(2018) 등 김호석의 작품은 우리가 사는 세상의 온갖 문제를 예술이란 도구로 압축한 몇 방울의 고농축 진액처럼 느껴진다.

진액의 향이 비록 달콤하진 않아도 오래 남는 이유는, 시대정신을 놓치지 않고 쫓아가려는 작가의 노력이 녹아있어서다.

김호석은 “예술은 삶 속으로 들어가야 한다. 민중이 두 발로 서서 사는 이 땅이 그림의 자양분이 돼야 한다고 믿는다. 예술은 과연 한국 사회는 공정한가라고 질문을 던져야 한다. 어릴 적 할아버지로부터 배웠던 ‘권력자가 세상을 바꾸는 것이 아니라 밑바닥에서 세상을 이끌었던 백성이 세상을 개혁한다’는 것을 그림 속에서 실천하고자 노력했다”고 밝힌다.

이런 자세는 일제 강제합병에 반대하며 옥중에서 눈 감은 고조부 김영상 열사, 항일운동과 한학자로 활동한 조부 김균 등 집안 내력과 무관하지 않다.

돌문화공원 전시 작품 가운데는 노무현 대통령과 권양숙 여사 그림도 포함돼 있다. 의자에 앉아있는 노무현 대통령은 투명하게 얼굴이 비어있고, 권양숙 여사 역시 앉아있지만 뒤 돌아있다. 작품명은 각각 ‘법’(2012), ‘뒤를 보다’(2018)이다.

김호석은 노무현 대통령이 퇴임을 앞둔 당시, 청와대의 제안으로 직접 만나 초상화를 그렸다. ‘법’은 서거 후 그린 작품이다. 김호석은 “맨 처음 노무현 대통령은 본인 그림을 얼굴 없이 그려달라고 요청했다. '먼지처럼 소멸돼 한국 정치 발전의 밑바탕이 되겠다', '난 룰을 만드는 역할에 불과하다'고 강조했었다”는 10여년 전 만남을 기억했다.

또 “자신이 어릴 적에 오르며 꿈을 품었던 부엉이 바위에 당신이 직접 올라 ‘노무현 정신’이 무엇인지 느끼고 그림을 그려달라고 당부했는데, 남겨놓은 그림은 보지도 못하고 돌아가셨다”고 덧붙였다.

형체만 남아있고 얼굴이 없는 작품 '법'은 새로운 시대의 밀알이 되겠다는 노무현 대통령의 정치 철학을 상징적으로 표현한 셈이다.

김호석은 “대통령에게 수묵의 특성을 설명한 적이 있다. ‘먹은 모든 것을 태워서 검게 남는 불의 성질이다. 하지만 물과 만나면서 소멸로서 생성을 그린다’고 말했는데, 본인이 수묵의 성격과 비슷한 길을 따라 가신 것 같아 서거 후 마음이 무거웠다”고 덧붙였다.

권양숙 여사의 그림은 “동반자를 잃고 여러 시련을 겪은 삶의 무게를 표현했다”면서 “평소 인물의 뒷모습을 통해 메시지를 전하는 편”이라고 강조했다.

돌문화공원 관계자는 “먹과 비움으로 생명력을 불어넣는 김호석의 작품은 자연과 돌, 그리고 여백으로 생명을 표현하는 돌문화공원과 일맥상통한다”고 평가했다.

김호석은 “나는 수묵을 통해 세계와 통교(通交)한다. 어찌할 수 없는 이 거대한 세계는 내 미시의 숨결, 그 수묵으로 마침내 영글게 하고 싶다”는 소감을 남겼다.