나는 '빵돌이'었다... 나의 첫 아르바이트와 불매운동

그때가 고등학교 2학년 올해 제 나이 마흔하나, 그러고 보니 벌써 23년 전 일입니다.

제가 고등학교에 입학했을 때 우리 학교에는 학교식당은 고사하고 매점도 없었습니다. 그러다 보니 어쩌다 도시락을 싸지 못한 날에는 참 불편했습니다.

1학년 몇 달 동안은 점심시간에 등사실 옆에서 서무과(지금의 행정실) 직원들이 빵과 우유를 팔기도 했었는데 그리 오래간 것 같진 않습니다.

2학년이 되어서 드디어 우리 학교에도 학교식당 겸 매점이 생겼습니다. 지금처럼 번듯한 건물은 아니었고 철근 몇 개를 얹고 파란 장막을 친 가건물이었습니다.

그런데 새로 이것을 운영하실 분이 어머니와 둘도 없이 친한 이모였습니다. 저를 어릴 때부터 친 조카처럼 귀여워해 주신 분이라 자연스레 호칭도 이모였고요(이하 이모라 하겠습니다).

그래서 제일 바쁜 점심시간과 야간 자율학습시간 30분씩을 제가 식권과 빵, 우유 등을 파는 빵돌이가 되었습니다. 어차피 쉬는 시간은 길지도 않을뿐더러 이모 혼자서도 충분히 가능했으니까요.

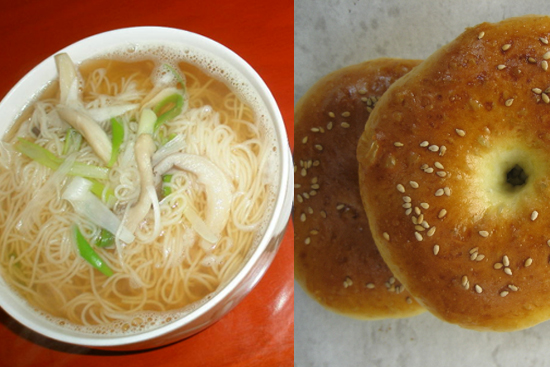

음식이라야 멸치 국수와 라면 딱 두 종류였고, 그마저도 점심때는 국수 하나만 팔았는데 아마도 그게 빠른 시간에 많은 양을 학생들에게 낼 수 있기 때문이었을 거라고 여겨집니다.

아무래도 이모보다 셈이나 손이 빠르다 보니 자연스레 제가 없어서는 안 될 존재가 되었고, 아주 가끔은 너무 혼잡하여 도저히 통제 불능일 때는 저에게 다가오는 모든 돈을 거부하고 판매를 중단하기도 했습니다. 저에게 국수 식권을 사지 못하면 배식구로 가질 못하니까요. 그러면 잠시 후 그들은 평정심을 찾고 질서(?)있게 줄을 섰습니다.

가끔 친한 친구에게는 식권이나 아이스크림을 이모 몰래 주는 비리를 저지르기도 했습니다.

무소불위의 권력을 가진 것 같은 착각이 들게 했던 '빵돌이'

참 묘하더군요. 어느 것 하나 뛰어난 것 없는 제가 그 시간만큼은 무소불위의 권력을 가진 것 같은 착각이 들었으니까요. 흡사 '윤흥길'의 <완장>에서처럼….

제가 노란 플라스틱에 '국수'라고 적혀 있는 식권을 팔면 학생들은 배식구에 그 식권을 주고 국수 한 그릇과 깍두기 한 접시를 받습니다. 먹고 난 후에는 그것들을 다시 배식구 옆에 반납하는 그런 식이었습니다. 물론 그 시절 깍두기는 고춧가루를 아끼느라 아주 점점이 박혀 있던 소박한 것이었고요.

야간 자율학습 바로 전에는 훨씬 더 바빠집니다. 점심때에 비해 도시락을 갖고 오지 않는 학생이 많기 때문이죠. 그리고 이때는 라면도 같이 끓여 팔았는데 라면 식권은 파란 플라스틱에 '라면'이라고 적혀있었습니다.

그런데 아무래도 라면이 국수보다 나가는 시간이 길기 때문에 되도록 국수 식권으로 유도했습니다. 그때 2학년이었던 저는 야비하게 3학년에게는 그냥 라면 식권으로 팔았고요.

이렇게 마땅히 점심조차 해결할 수 없던 우리 학교에 식당 겸 매점이 생겨 자리를 잡았고 저도 빵돌이로서 임무를 충실히 하고 있었습니다.

그런데 시간이 지나면서 조금씩 불평이 쏟아지기 시작했습니다. 어차피 빵, 우유, 아이스크림 같은 것들은 그냥 그대로 팔기만 하면 되는 것이었지만 음식 특히 국수에 대해서는 불만이 이만저만이 아니었습니다.

'국물 맛이 맹탕이다', '양이 적다', '국수 그릇을 제대로 씻지 않는다' 등이 주된 불만이었습니다. 물론 이런 불만은 제가 고스란히 일러주며 앞으로 귀담아듣고 반영하도록 했고요. 그때마다 이모는 "알았다"고 했지만 별반 달라진 것은 없었나 봅니다.

그 후에도 학교 매점 특히 국수와 깍두기 얘기는 친구들 사이에서도 계속 나왔으니까요. 이유인즉 국수를 다 먹고 배식구에 찬으로 나온 깍두기도 반납을 하게 되는데 접시에 남긴 깍두기는 다시 깍두기 통으로 들어간다는 것이었습니다.

그도 그럴 것이 깍두기 접시에서 이빨 자국이 선명한 먹다 남긴 깍두기가 국수에서 나왔다는 말들이 공공연하게 돌고 있었으니까요. 그것도 아주 여러 학생에게서….

일이 터지다... 학생회 주도로 이뤄진 '학교매점 불매운동'

이런 불만들이 팽배해질 즈음 드디어 일은 터졌습니다. 3학년 학생회의 주도하에 학교매점 불매운동이 들어간 것이지요.

월요일 오전 전체조회가 끝나고 3학년 선배가 단상에서 마이크를 잡고요. 국수에서 시작된 불만이 더욱 커져 "매점에 쥐가 수시로 드나든다. 식탁에 국수국물이 엎질러져 있어도 아예 거들떠보지 않는다. 국물에 바퀴벌레가 빠진 적도 있다. 깍두기를 재활용한다. 매점이 너무 더럽다" 등의 이유로 불매 운동에 들어간다는 것이었습니다.

그나마 빵돌이인 제가 불친절하다는 것이 나오지 않은 것이 다행이었고요.

이런 이유에 요구사항은 이 모든 것을 개선해 줄 것과 지금도 생각나는 것은 국수의 국물을 낼 때 '하루는 멸치 다시다, 하루는 쇠고기 다시다'로 할 것처럼 아주 구체적인 것도 들어 있었습니다.

"오늘 당장 점심시간부터 행동에 들어갈 것"이라는 말에 학생들은 손뼉을 치며 환호를 했고, 저는 괜히 죄인 마냥 고개를 들 수 없었습니다.

지금 생각해 보면 인공감미료의 종류까지 구체적으로 제시하면서 요구가 참 진지하고 학생들의 의사가 제대로 반영됐다고 여겨집니다. 지금은 저도 집에서 아예 쓰지 않는 것이지만….

아무튼 그날 점심시간부터 불매운동은 현실화되었고 야자(야간자율학습) 시간 전에도 마찬가지였습니다. 간혹 한두 학생이 매점에 들렸다가도 입구를 지키는 3학년 학생회 간부의 눈초리에 서둘러 되돌아갔습니다. 당연히 저는 멀뚱멀뚱 식권만 만지작거리고 있었고요.

그렇게 삼일 정도가 흘러가자 이모는 학생들의 요구조건을 그대로 수용하였고 다시 정상적으로 매점운영은 계속 되었습니다. 깍두기도 더 이상 재활용 되지 않았습니다. 저도 상냥하게 아주 상냥하게 식권을 팔았고요.

그때 이모가 한 말이 기억납니다.

"애들이 더 무섭다."

'빵돌이'였더라도 참 행복했던 그때

그렇게 일 년 반 가까이 빵돌이를 하고 3학년 여름방학이 될 무렵 그 생활도 끝나게 되었습니다. 이모가 매점운영을 다른 사람에게 넘기게 된 것이지요.

다른 학생들과 똑같이 줄을 서고 식권을 받고, 이런 것이 처음에는 참 적응하기 어렵더군요. 괜히 다들 저를 쳐다보고 있다는 생각도 들었고요.

제 고등학교 시절은 빵돌이의 추억과 함께 갔고 저는 대학에 들어갔습니다. 학교식당에서 국수 식권을 사고 받을 때마다 새삼스레 고등학교 시절이 떠올랐고요.

그런데 지금도 참 의문이 나는 점이 있습니다. 그때가 1984년 서슬 퍼런 제5공화국 시절이었으니 그런 시위성 불매운동을 학생회에서 자체적으로 했는지, 아니면 학교 측에서 묵인하거나 오히려 부추겼는지 말입니다.

물론 지금 그때의 3학년 학생회 간부였던 선배들에게 기억을 되살리게 해 확인하고 싶지만 저는 그냥 학생들이 자발적으로 했다고 믿고 싶습니다. 그러면 제가 그때 빵돌이였더라도 참 행복할 것 같습니다.

※ 이 기사는 오마이뉴스에도 실린 기사입니다.