[BOOK世通, 제주 읽기] (233) 문봉순, 은퇴 해녀의 불면증, 한그루, 2022.

제주 해녀는 어찌 살았나?

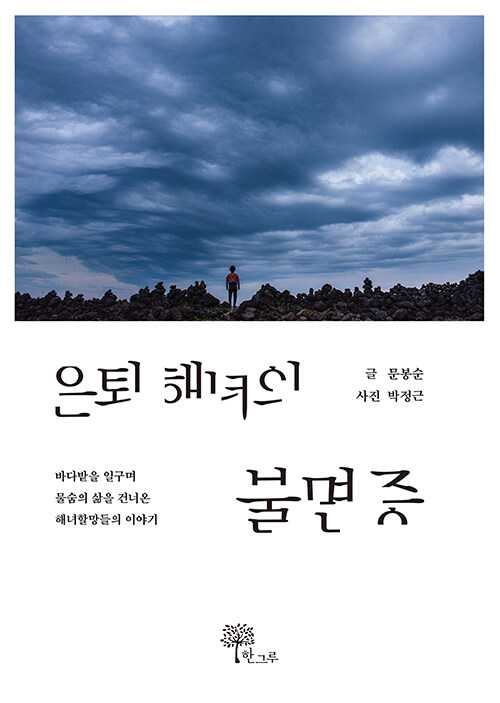

오늘 소개할 책은 문봉순이 쓰고 박정근이 사진을 찍은 『은퇴 해녀의 불면증』이다. 「바다밭을 일구며 물숨의 삶을 건너온 해녀 할망들의 이야기」라는 부제를 달았다. 제1부는 우도 해녀의 이야기를 담았고, 제2부는 조천, 김녕, 행원, 혼동, 평대, 세화, 하도리 등 주로 북동쪽 해녀의 이야기를 담았다. 그리고 제3부는 온평리 바다밭에 대한 이야기이다. 1929년생부터 1953년생까지 19명의 이름과 그들의 간략한 삶이 그들 목소리 그대로 실려 있다. 제주 해녀의 생애사(生涯史)이다.

ᄌᆞᆷ녀, 좀녀, 잠녀, 해녀

일반적으로 대상을 인지하려면 언어가 필요하되 언어는 인식의 범위를 한정한다. 특히 고유명사는 더욱 그러하다. 그 범위는 개인마다 차이가 있지만 대체적으로 사회적 통념에서 벗어나지 않는다. 일단 명사로 한정되면 그 속내 또는 진실을 보기가 쉽지 않다. ‘해녀’라는 명사 또한 그러하다.

ᄌᆞᆷ녀(잠녀), 해녀海女, 잠녀潛女 등이 모두 한자어인 것을 보면, 어느 대상에 관한 지칭어로 시작되었음이 분명한 듯하다. 그렇다면 그네들이 자신들을 부르는 말, 아마도 순수 우리말이거나 제주어일 가능성이 큰데 소견이 좁은지라 잘 모르겠다. 갯가에 사는 시집가지 않은 여자를 칭하는 비바리라는 말이 있기는 하지만 해녀의 의미를 모두 포괄하지 못한다. 어쩌면 굳이 필요 없었을 지도 모른다. 갯가에 태어나 어린 시절부터 바다와 더불어 살면서 자연스럽게, 또는 어쩔 수 없이 바다로 들어가 물질을 해야만 했던 이들에게 자신들을 지칭하는 별도의 말이 필요했을까? 게다가 여인의 이름조차 제대로 부르지 않고 누구네, 누구엄마, 아무개댁으로 부르던 시대를 살았으니 더욱 더 그러하다. 아쉽지만 여기서는 그냥 해녀로 통칭하고자 한다.

해녀와 물질

해녀는 바다에서 물질하는 여인을 말한다. 물질이란 물에서 하는 일을 말하는데, 사실 ‘질’이란 말은 일부 명사 뒤에 붙어 그 행위나 일을 낮잡는 뜻을 더해 만든 명사로 그리 좋은 일에 사용하지 않는다. 예컨대 순사질이란 말은 쓰지만 경찰질이란 말은 쓰지 않고, 도둑질이라고 하지 도둑일이라고는 하지 않는다. 또한 고자질이지 고자일은 아니다. 이렇듯 물질이란 말 자체가 스스로 비하하는 말인데, 다만 그만큼 어렵고 힘들어 좋지 않다는 뜻이지 일 자체가 나쁘다는 뜻은 아니다. 배를 타고 바다로 나가 일하는 것도 힘든데, 물속에서 그것도 숨을 참아가며 육체노동을 해야 하니 그 힘듦은 가히 상상할 수 없을 정도일 것이다. 더군다나 목숨을 잃는 일이 다반사이니 바다는 생활의 터전이기 이전에 두려움이 대상이 아닐 수 없다. 그러니 누가 기꺼이 즐겁게 바다 속으로 들어가 신나게 고동(소라)이며 생복(전복)도 따고, 미역이며 천초(우뭇가사리)를 따려 하겠는가?

“물에 들었다 나오면 몸이 얼어서 추었다. 한번 물에 들면 반시간쯤 있으면 나와야 했다.……요즘에 태어났으면 장사를 하거나 직장을 다니지 물질은 안 했을 것이다. 요즘 사람들이 부럽지만 팔자 사주가 그런 것을 할 수가 없다. 그때 시절에 난 사람들은 다 그렇게 살아왔다. 물질을 배운 것이 원수라 평생을 물에 들어갔다 나왔다 하며 살고 있다.”(63쪽)

“물에서 사고도 많이 나고, 해녀질 하다가 죽는 사람도 봤다. 이 동네에서만도 여섯 사람 정도가 된다.……나는 물에서 죽은 사람 세 사람을 건졌다. 한 사람은 뽕돌(해녀가 허리에 차는 봉돌)이 풀려 목에 걸려서 나오지 못해 죽었고, 닻줄에 걸려서 나오지 못해 죽는 사람도 있다. 얼마 전에도 88세 된 해녀가 테왁 위에 올라오려고 오리발을 벗었는데 파도가 쳐서 막 끗엉(끌고) 가버렸다. 물을 먹어서 배가 이만하게 찬 채로 건져냈다. 조금만 더 갔으면 죽었을 것이다. 놀라서 심방을 불러서 굿도 했다.”(63쪽)

말인 즉 “지금은 이것도 하면 돈이고 저것도 하면 돈이지만 그때는 농사일 안 하고 해녀질 못하면 살기가 힘들었다.”(32~36쪽)는 뜻이다. 게다가 해남이 아니라 해녀이다. 인터뷰 당시 90세였던 김용산씨는 이렇게 말했다.

“올해 90세로 결혼 전까지 영일동 부둣가 개맛(갯머리)에서 살았다. 열 살 정도가 넘어 물질을 시작했다. 아버지는 내가 세 살 때 술병으로 돌아가시고, 아들 둘에 딸 하나를 어머니 혼자 키웠다. 큰오빠는 일본에 가서 공장 차려서 잘 살았고, 작은 오빠는 광주에서 경사로 있다가 퇴직했다. 어머니는 우도에 있는 내가 백 살까지 보살피며 살았다.……남편과 결혼해서 산 지 얼마 지나지 않아 6.25전쟁이 터졌다. 남편은 군대에 갔다가 작은 각시를 얻어 육지에 눌러앉았다. 나는 딸 하나를 낳아 길렀다.……(남편은) 아들딸 키울 때 생활비를 보태주기는커녕 내 생활비를 가져가지 못해서 애를 태웠다.……시아버지 4년, 시어머지 7년, 친정어머니 11년 해서 한 20년 넘게 노인들만 모시고 살았다. 그렇게 하다 보니 좋은 세월 다 보내고 늙어버렸다.……나도 물질을 잘했다. 구젱기도 잡고 전복도 잡고 미역, 우미, 바당에 나는 것은 다 잡았다.……부산으로 충남으로 울산으로 충청도, 경상도, 전라도 안 간 곳이 없다.……육지 물질 다녀와서 밭 두 개를 샀다. 밭 하나는 팔아서 딸들에게 나눠주었다. 나에게는 낳지 않은 딸이 하나 있는데 그 딸이 지금까지도 참 잘한다. 그 딸에게도 소를 한 마리 주었다.”

해녀 책, 해녀 노래

해녀에 관한 책들이 적지 않다. 대부분이 사진을 동반한다. 말인 즉 해녀가 사진의 대상이 되기에 충분하다는 뜻이다. 과연 그럴까? 그렇다. 해녀는 지역성, 고유성, 역사성, 사회성, 여성성, 민속성 등을 두로 지니고 있는 특별함 그 자체이기 때문이다. 사실 어떤 것들인들 각기 나름의 지역성이나 고유성, 역사성, 사회성, 여성성, 민속성 등을 지니고 있지 않겠는가? 하지만 이를 모두 포괄하는 것을 찾는 것은 그리 쉽지 않다. 그렇기 때문에 사진으로 남겨야 함이 당연하다. 하지만 단지 사진의 대상, 즉 피사체로서만 해녀를 바라본다면 잃는 것이 적지 않다. 우선 사진만으로 서사敍事를 온전히 살리기 어렵고, 내면에 담겨져 있는 진실을 드러내기 쉽지 않으며, 작가의 의도와 관계없이 피상적일 가능성이 농후하기 때문이다. 물론 사진만으로 생애사가 가능하지 못할 것도 없다.

오사카에 오타(Otta)라는 사진작가가 살고 있다. 그는 자신의 아이가 엄마 뱃속에서 태어날 때부터 사진을 찍기 시작했다. 작가답게 딸아이의 성장기를 사진으로 찍고 싶었을 게다. 그런데 어느 날 그 아이가 의사의 오진으로 죽고 말았다. 겨우 예닐곱 살이 되었을 때이다. 사진첩의 마지막 장은 일본 기모노를 입고 작은 관에 고이 모셔진 아이의 모습이었다. 짧은 생애이기는 하지만 그 아이의 모습의 생전 모습이 고스란히 담겨 있는 사진첩을 보고 한참을 생각했다. 아이의 삶의 의미를.

제주에 브렌다 백선우라는 작가가 살고 있다. 그녀는 제미교포 3세이자 제주시민이다. 그녀가 제주 해녀의 삶을 조명한 인터뷰 사진집(영문)을 출간했다. 제목은 『Moon Tides』, 부제는 「Jeju Island Grannies of the Sea」(브렌다 백선우, 한영숙, Seoul Selection, 2011)이다. ‘Moon Tides’가 무슨 뜻일까? 공동저자이자 함께 해녀를 찾아다니며 통역을 맡았던 영문학자 한영숙 선생에게 물어보았다. ‘물때’ 아 그렇구나! 조수가 들고 나는 시간이로구나. 공교工巧로운 번역이란 생각이 들었다. 브렌다 백선우에겐 『Stone House on Jeju Island』(Seoul Selection, 2018)라는 책도 있다. 이끌림(seduction), 건축(construction), 스며듦(Immersion) 세 부분으로 나뉘어 있는데, 실제로 제주 돌담집에서 살면서 제주의 삶을 이야기한 책이다. 그녀는 이 책이 제주에게 보내는 연애편지라고 말했다. 영문인데, 번역서(서울셀렉션, 2019)도 나와 있다.

제주에 올레를 멋진 ‘길(道)’로 만든 서명숙이라는 멋진 여성이 살고 있다. 제주의 생애사를 읽고 싶다면 『숨, 나와 마주 서는 순간』(서명숙 글, 강길순 사진, 북하우스, 2015년)을 읽어보는 것이 좋다. 거기에 현기영 소설가가 쓰고 제주 출신 재일동포 양방언 음악가가 작곡했으며, 하도리 해녀들이 직접 부른 「해녀의 노래」가 있다는 것을 알았다.(146쪽) 참고로 우도 출신 항일투사였던 강관순康寬順(1902~1942)의 「해녀의 노래」도 있다.

나는 해녀 바당의 ᄄᆞᆯ

만경창파 이 한 몸

바당에 내던졍

바당밧듸 농사짓젠

열길 물속을 드나들엄쪄우리집 대들보 나는 해녀

가슴엔 테왁 손에는 메역 호미

밀물과 썰물 해녀 인생

어서 가자 이어싸

물때가 뒈엇쪄

또 하나, ‘할망바당’이 있다는 것은 익히 알고 있었지만, 마라도에서 처음으로 문서화되었다는 마을 향약 제31조에 ‘할망바당’에 대한 규정이 있다는 것도 처음 알았다.

“미역을 캘 능력이 없는 자는 속칭 ‘골치어음’으로부터 ‘장시덕’까지 해안 채취를 할 수 있다.”

어찌 해녀들, 그네들 말대로 “제대로 배우지도 못했던 이들이” “더불어 살아가는 지혜의 정수精髓”를 이리도 잘 알고 있을꼬?

허영선 시인이 이렇게 읊었다.

……

어머니가 그러셨지

남 시키지 말아라

위 보지 말고 아래를 봐라

아까운 건 나한테 놓지 마라

내가 아까운 건 남도 아깝다

너는 바다처럼 되거라

『해녀들』(문학동네 시인선 95, 허영선 시집, 2017) 「해녀 김태매」(49쪽)그때

도전하고 살아남아 해녀를 살린 건

아마도 유전적 비호였으리

슬쩍 스치기만 해도 뼈가 부서질 그 시간

해녀는 묵은 것들의 힘을 믿는다 「해녀는 묵은 것들의 힘을 믿는다」(101쪽)

아마도 그 ‘유전적 비호’가 곧 제주여성의 삶의 진면목을 만든 바탕이 아닐까?

저 차귀섬 위 큰 바당까지 헤쳐갔다지

물 터지면 올라오지 못해

몸은 자꾸 아래로 허우적허우적

금릉인가 어디까지 막 밀려갔다지 순간,

그 여자 막숨 하나 부여잡고 소리쳤다지

“우리 애기 젖 멕여줍서”

“우리 애기 울면 젖 호끔 멕여줍서”

그렇게 죽었다지

그 여자 김녕 해녀 「우리 애기 울면 젖 호끔 멕여줍서」(64쪽)

그리하여 지금 제주가, 우리가 이렇게 살게 되었으리라. 그러니 신광수申光洙선생이 다시 살아나신다면 「잠녀가」를 다시 쓰셔야 하리라.

“삶이 하필에도 이런 생업을 택해, 한갓 돈 때문에 죽음을 가볍게 여긴단 말인가? 육지에서 농잠하고 산에서 나무하는 일 어찌 듣질 못했던가? 세상에 제일 위태로운 것이 물만 한 것이 없는데, 능한 여인 물길 속으로 백 척이나 들어간다 하니, 가다가다 굶주린 상어 만나 고기받이 되기도 하겠구나.……팔도에 진봉하고 서울로 올려 보내려면 하루에 몇 짐이나 생복, 건복 내야 하는가?……잠녀여 잠녀여! 그대들 즐거워 떠든다마만 나는 그저 섧기만 하구나. 어찌 사람의 목숨 농락하여 자기 배를 채울까 보냐.”

(신광수, 『석북집』(1765년) / 심우성, 『굿, 춤, 소리를 찾아서』, 「소중한 옛 ᄌᆞᆷ녀ᄀᆞ潛女歌들」, 도서출판 각, 2011)

바다에도 동네가 있다

독도에서 며칠 살았던 적이 있다. 독도는 동도와 서도로 나뉜다. 하지만 주변에 크고 작은 이른바 암초가 적지 않다. 비록 사람이 사는 곳은 아니지만 물새가 알을 낳기도 하고 옛날에는 독도 강치가 쉬어가던 곳이기도 하다. 독도에서 풍물을 울리며 지신밟기, 아니 바다밟기를 하면서 그곳의 이름을 지어보았다. 코끼리 바위가 기억난다.

이 책의 장점이자 해녀들의 또 다른 본색을 드러내는 부분은 제3부 「해녀보다 빨리 늙는 바다」이다. 온평리 바다밭 이야기이다. 저자는 제주굿에 나오는 ‘세경너븐드르’의 세경이 육지의 농사짓는 밭 외에 바닷속 밭도 포함한다는 이야기를 듣고 바닷속 밭에 대한 궁금증을 안고 있었다고 한다. 그러던 차에 ‘2020 아트체인지업 사업’의 일환으로 「2020 온평리 바다밭」 기록을 하게 되면서 바다밭의 실체를 만날 수 있었다고 했다.

‘겡이여’, ‘눌여깍’, ‘베끄러여’, ‘관할망여’, ‘용머리여’, ‘벌러진여’, ‘애기죽은날코지’, ‘여머흘’, ‘수승코지여’, ‘거욱게빌레’

해녀들이 자신들의 밭에 자신들의 안목으로 자신들만의 이름을 지었다. 그리하여 그 바다는 매우 구체적으로 그들의 밭이 되고, 삶의 터가 되었으며, 기억의 저장고가 되었다.

세상에 그냥 바다이거나 암초이던 것이 이름을 달면 ‘우리’가 된다. 그것은 해녀가 구체적인 이름을 지닌 여인의 모습으로 다가와야 비로소 바다에 둥둥 떠 있는 테왁에 몸을 기댄 풍경으로서의 해녀가 되지 않는 것과 같다. 『은퇴 해녀의 불면증』이 보다 마음 깊이 와 닿는 까닭이 또한 여기에 있다.

#심규호 한국외국어대학교 중국어과 졸업, 동대학원 중문학 박사. 제주국제대 교수, 중국학연구회, 중국문학이론학회 회장 역임. 현 제주중국학회 회장, (사)제주문화포럼 이사장. 저서로 《육조삼가 창작론 연구》, 《도표와 사진으로 보는 중국사》, 《한자로 세상읽기》, 《부운재》(수필집) 등이 있으며, 역서로 《중국사상사》, 《중국문학비평소사》, 《마오쩌둥 평전》, 《덩샤오핑과 그의 시대》, 《개구리》, 《중국문화답사기》, 《중국사강요》, 《완적집》, 《낙타샹즈》 등 70여 권이 있다. shim42start@hanmail.net |