허유미·고주희·김애리샤·김효선 시인-제주살롱·밤수지맨드라미북스토어·지구불시착 서점 협업

제주의 시인들과 작은 서점이 만나 제주의 마파람을 닮은 봄의 시집을 발간했다.

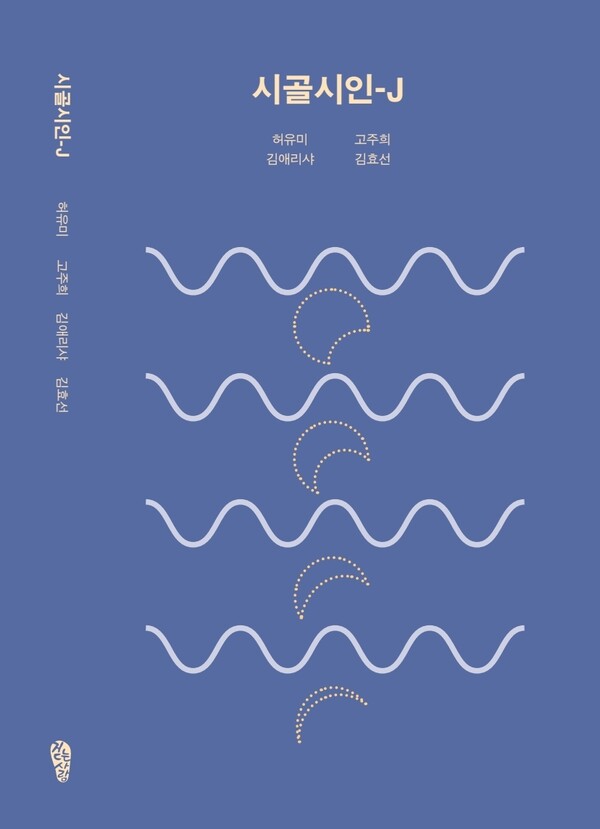

제주도에서 활동하는 네 명의 시인 허유미‧고주희‧김애리샤‧김효선이 참여한 합동시집 ‘시골시인-J(도서출판 걷는사람)’이다.

이번 시집은 제주에 사는 네 시인이 시를 쓰고 제주의 서점 제주살롱, 밤수지맨드라미북스토어 대표가 추천사를 작성, 책을 발간했다. 독립서점 지구불시착은 내지 일러스트를 만들어 자유로움과 창조성을 극대화했다.

대한민국 가장 남단의 섬에 사는 네 명의 시인들은 시 쓰기에 대해 ‘끊임없는 결핍과 결핍의 싸움’이라는 것을 인정한다. 이들은 함께 달리는 호흡을 고민하고 연구해 이번 시집을 펴냈다.

제주의 시인들은 ‘시 쓰기’를 릴레이 형식으로 함께하면서 서로의 고통과 분투, 슬픔을 매만지고 연대했다.

도서출판 걷는사람은 “네 명의 시인은 모두 자신이 살고 있는 제주를 시에 담고자 했으며, 제주의 빛과 어둠, 양지와 그늘, 환희와 고통, 침묵과 들끓음을 사유하고 시로 표현해내고자 했다”고 소개한다.

이어 “네 명의 시인들은 결핍과 갈망이 결국은 자신을 살아가게 하는 원동력이자 ‘꿈’의 다른 이름이었음을 고백하며 밤바다 물결 같은 시들을 이 한 권의 시집에 부려 놓는다”고 말한다.

그러면서 “시인들에게 제주 섬은 곧 시요, 시는 곧 제주 섬이다. 격랑의 섬 제주에 살면서 바람과 파도를 원 없이 들이마신 시인들은 각자의 개성 있는 목소리로 치열한 시 정신을 보여 준다”고 밝힌다.

시집 속에는 네 명의 시인이 써낸 14편씩의 시와 산문 1편이 담겼다. △여길 다녀간 적이 있다 △상처가 몸의 중심이었다 △한입에 쏙 들어가는 자장가를 구워 △나무들은 최선을 다해 시들어 갑니다 △사랑하면 불안은 어느 쪽으로 가든 만나는 나이테 같아 등이다.

상처가 몸의 중심이었다

숨보다 깊은 물은

상처에서 연록잎을 돋게 하고 나무를 만든다

발끝부터 몸을 거슬러 오는 물의 속살을

밤새 비벼 주는 섬

허유미 ‘움딸’ 중

허유미 시인은 “섬을 지은 건 엄마 노래와 시였다. 섬에서 바람을 따라다니는 것이 가장 신난 일이다. 바람이 지나간 곳은 언제나 시가 있음이 확실했다”며 “바람이 닿는 곳곳은 내 생의 바다가 된다. 한 줌 바람으로도 시를 쓸 수 있다. 시로 만선의 꿈을 꾸는 날에는 바람과 손을 잡고 헤엄치기도 한다”고 작가의 말을 남겼다.

고주희 시인은 “가장 외로운 곳에서 쓰는 시를 제주라고 말하고 싶었다. 가장 고독한 나무를 받아 적는 지금, 한 사람이 빠져나가는 동안 길을 양보하는 산책자처럼 걸어오는 저편의 것들을 계속 쓰고 싶다”고 말했다.

김애리샤 시인은 “시가 나를 두드리기 전까지 마음의 문을 꼭꼭 닫고 살았다. 빼꼼히 문을 열고 보니 제주는 내가 보아 왔던 제주와 많이 달랐다. 아름답고 따뜻하지만 많이 아픈 곳”이라며 “나를 나이게 만들어 주는 곳 제주, 이곳을 감싸 줄 수 있는 시들을 지으며 살고 싶다”고 했다.

김효선 시인은 “언제부터 나는 나를 오롯이 받아들이기 시작한 걸까. 그런 물음들이 여기저기 나를 흘려 놓고 부려 놓는다”며 “잔주름 많은 모래톱을 쌓아 올려 때론 한꺼번에 무너지기도 했던 이름. 다시 내 이름을 부른다. 꽤 오래 많이 걸었다. 슬플 일 좀, 없었으면 좋겠다”고 밝힌다.

도서출판 걷는사람, 160쪽, 1만 1000원.