[나의 오아시스를 찾아서 : 독일편] 프랑스 횡단 뒤 곧바로 독일 횡단 나서다

프랑스 대회가 끝나고 기차를 타고 독일로 향했다. 하지만 발길은 무거웠다. 일주일이라는 시간 동안 몸이 얼마나 회복이 될지? 다쳤던 무릎은 얼마나 더 좋아질지? 머릿속에는 온통 다친 무릎에 대한 걱정으로 가득했다. 기차에서 바라본 풍경들이 더 낯설게만 느껴졌다.

독일에서 머무르는 동안 수영과 얼음찜질 말고 내가 할 수 있는 일은 없었다. 매일매일 수영장을 다니고 아침저녁으로 얼음찜질을 했다. 무릎은 생각보다 많이 안 좋았다. 그래서 약 몇 알 얻는 것 외에는 특별한 치료 방법이 없을 걸 알면서도(달리기 휴유증으로 병원에 가면 대부분의 의사는 소염 진통제 몇 알 처방하고 달리지 말고 쉬라는 게 전부다.) 병원으로 향했다. 여행자 보험도 가입하지 않고 있어서 병원비가 많이 나올 거라는 거는 알고 있었지만(병원에서 한 번 약 처방 받는 것만으로 100유로였다. 그냥 약국에서도 약은 구할 수 있지만 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 병원으로 향했다.) 이것은 내가 할 수 있는 최선의 방법이었다.

“어디가 아프셔서 오셨나요?”

“무릎이 아파요.”

“어떻게 해서 다치셨나요?”

“18일 동안 약 1,200km를 달렸어요.”

“뭐라구요?”

“........”

몇 번 다리를 만지작거리고는

“MRI를 찍어야 정확한 상황을 알 수 있을 것 같군요.”

“전 보험에 가입되어 있지 않습니다. 그냥 약을 주세요”

진통제와 바르는 파스 등 몇 가지 리스트를 작성했다. 그리고

“당신에겐 지금 휴식이 필요합니다. 더 이상 달려서는 안 된다구요“

“난 다시 1,200km를 달려야 합니다”

“당신 미쳤어요?”

“.....”

다시 난 베를린에서 기차를 타고 대회 미팅 장소인 로히텀(Leuchtturm)로 향했다. 대회에 참가할 때는 늘 새로운 도전에 대한 기대와 설레임으로 가득했었다. 하지만 대회 장소로 향하면서 이렇게 마음이 무거운 건 처음이었다. 난 레이스에 대한 두려움으로 가득했다. 프랑스 횡단 대회가 끝나고 일주일이라는 시간은 너무 짧았다. 나에게는 조금 더 휴식과 치료가 필요했다.

무릎에 붕대를 감고 나타난 나에게 대회 참가자들이 인사를 건넸지만 나의 미소는 정말 ‘웃는 게 웃는 게 아니’었다. 프랑스 대회에 참가하면서 이 대회가 끝난 후 다시 독일 횡단 레이스에 참가한 다고 말했을 때 사람들의 반응은 “너 미쳤어?”,“Ahn! 넌 이미 1,150km를 달렸다. 그것으로 만족해라. 너의 몸을 위해 그냥 포기하는 게 좋을 거다.” 였다.

그리고 다시 독일 횡단 대회에 와서 프랑스 횡단 대회를 마치고 여기에 참가했다는 말을 했을 때 “정말이야? ”넌 대단해!“ ”믿을 수 없다“며 놀란 반응을 보이면서도 그 뒤에 덧붙이는 말은 “넌 정말 미쳤다!”

‘너는 이 대회를 완주할 수 없다.’ 모두들 그렇게 속삭였는지도 모른다. 하지만 이것은 비아냥이 아니었다. 사실 내 스스로도 자신이 없었다. 프랑스와 독일 대회를 위해 많은 트레이닝을 하지도 못했었고 약간의 부주의는 있었지만 결국 그건 무릎인대의 부상으로 이어졌다. 내가 달릴 수나 있을지? 달리더라도 얼마나 견뎌낼 수 있을지? 알 수 없는 불확실한 미래는 사람의 마음을 더 불안하게 만들었다.

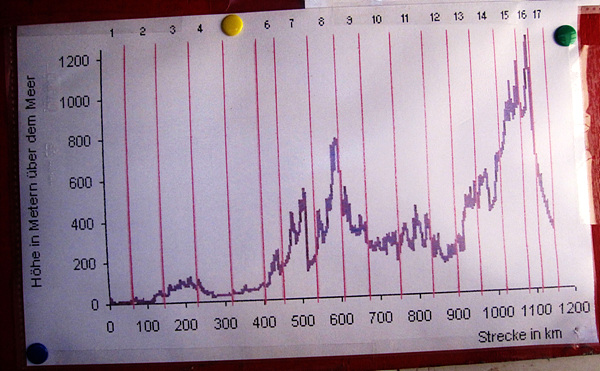

이번 레이스는 독일의 서북쪽 끝 카프 아르코나(Kap Arkona)에서 출발해 독일 남쪽 끝인 뢰라히(Lorrach) 까지 17일 동안 하루 평균 70km를 달리는 대회이다. 85~93km를 달리는 롱데이 코스와 독일 남쪽의 알프스 산악지대를 지나야 하기 때문에 코스가 매우 힘든 대회이기도 하다.

이른 아침 동이트기 전 버스를 타고 출발 장소인 카프 아르코나(Kap Arkona)로 향했다. 독일 북쪽의 바닷가에는 햇살이 눈부시게 비치고 있었다. 모두들 설레임과 새로운 도전에 대한 기대로 가득한 웃음을 짓고 있었지만 여전히 난 웃을 수가 없었다.

프랑스 대회가 끝난 후 ‘다친 무릎이 더 나빠지지나 않을까?’ 하는 걱정으로 일주일 동안 한 번도 달려보지도 않아서 내 가 달릴 수나 있을지 확신도 서지 않았다. 그저 나는 간절히 바랬다. ‘다친 무릎이 더 이상 아프지 않기만을...’ ‘걸을 수 있고 달릴 수 있기만을...’ 간절히 또 간절히 바랬다.

66km... 첫날의 레이스 치고는 그리 짧지도 길지도 않은 거리였다. 첫날만 크게 아프지 않고 레이스를 통과한다면 이번 레이스를 성공할 수 있을 것 같은 마음도 있었지만 그건 그저 내 자신에 대한 스스로의 위안일 뿐이었다. 아무리 간절한 마음도 몸이 따라주지 않으면 아무것도 할 수가 없다.

대회 시작과 함께 모두들 빠르게 앞으로 나갔지만 난 맨 뒤에서 크게 뒤처지지 않을 정도의 거리를 두고 내 자신과의 레이스를 시작했다. 독일 북쪽의 바닷가를 지나고 시골마을을 지나고 고속도로를 따라 달리고 또 달렸다.

다행히 크게 아픈 곳 없이 8시간을 넘게 달려 마지막으로 피니쉬 라인을 통과했다. 50km를 넘으면서 다쳤던 무릎이 조금 아프기는 했지만 많이 걱정했던 거와는 달리 난 달릴 수 있었다. 꼴찌였지만 행복했다. 얼마나 달리고 싶었는지... 달릴 수 있게 해달라고 얼마나 간절히 애원했는지... 길 위에 서 있는 것만으로도 걸을 수 있고 달릴 수 있다는 것만으로도 난 너무 행복했다.

“Ahn! 무릎은 괜찮아? 너는 오늘 레이스를 잘 해냈다. 축하한다.” 꼴찌에게 박수가 이어졌다.

독일의 가을 날씨는 흐리고 비가 오는 날도 여러 날 있었다. 오늘은 하루 종일 비를 맞으며 83km를 달렸다. 큰비는 아니었지만 옷을 적시기에는 충분한 양이었다. 길게 뻗은 도로 옆 갓길을 따라 종일 비를 맞으며 그렇게 달렸다. 추운거야 그런대로 견딜 만 했지만 하루 종일 젖어있는 옷과 신발이 더 문제였다. 젖은 옷을 입고 하루 종일 달리다 보니 여기저기 젖은 옷으로 인해 몸이 쓸리는(?) 곳이 생겼고 물기에 젖은 발가락 사이는 쭈글쭈글...젖어버린 신발은 발길을 더욱 무겁게 했다. 비가 내리는 날씨는 기분까지 우울하게 만들었다.

‘그래도 달려야 한다. 지금 이 순간을 즐기며...‘

비는 레이스가 끝날 즈음 오후 늦게야 그쳤다. 비가 그친 후 하늘에는 거짓말처럼 쌍 무지개가 떠있었다. ‘저 무지개가 나에게 희망의 메시지가 될 수 있다면....‘

86km, 93km, 83km.. 하루하루 지날수록 내 몸은 더 좋아지기 시작했다. 이제 일주일이 지나고 있다. 매일 다친 사람들은 늘어만 가고 하루에 1-2명의 탈락자들은 짐을 싸고 집으로 가는 기차를 타야만 했다. 이제는 아프거나 부상을 입더라도 달리면서 치료를 해야 한다. 쉬는 날은 없다. 그래서 횡단 레이스는 다른 레이스와는 달리 더 어려운 것 같다. 이것은 순위와의 경쟁이 아닌 자기 자신과의 싸움이다.

주말에 독일에 살고 있는 동생이 찾아왔다. 매일 힘겹게 레이스를 하는 동안 서포터가 있다는 건 너무나 큰 힘이 된다. 그래서 가족단위로 함께 참가하는 참가자들을 많이 볼 수 있다. 선수가 달리는 동안 차를 타고 이동하면서 함께 격려도 하고 음료와 음식도 나눠준다. 하지만 무엇보다 다치거나 아팠을 때가 가장 서포터를 필요로 한다. 여건만 된다면 횡단레이스에서는 서포터와 함께 하는 게 레이스를 조금 더 쉽게 할 수 있는 방법이다.(물론 사랑하는 사람과 함께라면 더할 나위 없겠지...)

“오빠 여기는 모두 환자들밖에 없어”

“.......”

“여기에 있으면 나도 같이 아플 것만 같에”

동생이 머무르는 3일 동안 나에겐 큰 힘이 됐지만 아픈 사람들을 보며 ‘자신도 아플 것만 같다’는 얘기에 조금 미안한 맘도 있었다. 시간이 지날수록 여기에 있는 참가자들 모두는 환자들이 되어 같다. 아프지 않은 사람은 없었다. 그래서 같이 생활하다보면 아프지 않은 사람까지도 기분이 우울해 질 수 밖에 없었다. / 안병식

* 대회 협찬 : JDC, 노스페이스

<제주의소리/ 저작권자ⓒ제주의소리. 무단전재_재배포 금지>