<어리숙한 농부의 농사일기> (28) 태풍이 지나고 난 뒤

어둠은 공포를 더 짙게 했다. 깜박깜박 들어왔다 나갔다를 반복하는 전기와 그칠 것 없이 몰아치는 유리창의 빗소리, 그 빗소리마저 다 훑고 가겠다는 듯 힘을 과시하던 바람. 실체를 확인하지 못하는 것들의 소리는 상상력을 발휘하며 공포를 가중시키고, 12층 아파트가 바람을 이기지 못하고 ‘흔들린다!’ 느꼈을 때 공포는 극에 달했다. 세상이 끝나는 여러 영화의 장면을 생각하다 깜박 그 영화의 주인공이 되어 꿈속을 헤매고 있는데, 흔들흔들, 침대가 흔들리는 느낌에 눈을 뜨면, 새벽이 오려면 아직도 먼, 긴 밤.

공포의 밤이 지나고 난 아침 풍경은 처참했다. 도시의 가로수는 죄다 넘어가 길을 차단하고 있었고, 끝까지 뿌리를 놓지 않았던 나무들은 대신 이파리와 가지들을 죄다 바람에게 떼 주고 나서야 무사할 수 있었다. 아슬아슬하게 걸려 있는 신호등과 간판들이 어젯밤 그 공포의 실체를 보여주고 있었다. 도시가 이렇다면 과수원은 어떻게 되었을까. 이제 막 익어가기 시작하는 귤을 품고 비닐하우스는 바람과 비의 밤을 무사히 건넜을까. 마음이 조급해졌다.

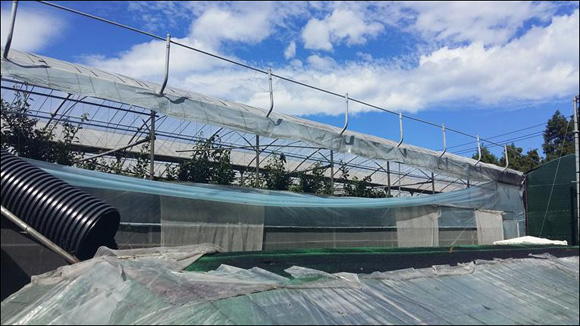

하우스 한쪽 비닐이 길게 내려와 있다. 고정 핀 하나가 풀렸던 것인가. 하우스 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 여유로운 실루엣을 그리며 늘어져 있다. 간밤의 그 혹독한 바람을 생각한다면 그나마 곱다고도 할 수 있을 비닐의 상태다. 찢기거나 떨어져나가지도 않았으니 말이다. 벽이 헐린 하우스 안 귤나무들이 빼꼼히 고개를 내밀어 바깥세상을 내다보고 있다. 우린 무사해요. 걱정하지 마세요. 다행히 귤나무들은 안전했다. 가지하나 부러짐 없이 그 비바람에도 잘 버티어낸 것이다. 이만하길 정말 다행이다.

그러나 이웃 과수원 삼나무 방풍림이 많이 꺾어졌다. 끝을 가늠할 수 없을 정도로 높이 자랐던 나무가 힘없이 몸을 누이고 있었다. 기어이 남의 몸을 갈라 길을 내었던 바람의 잔인성이 삐죽삐죽 부러진 나무 밑둥치에 남아 있었다. 마지막 비명처럼 쓰러진 나무의 껍질 한쪽이 길게 뿌리 쪽까지 갈라져 있었다. 싸움에 진 것들은 모두 이렇게 처참한 모습일 터, 나뭇가지들이 성한 게 없었다. 이파리들이 죄 뜯겨나갈 때까지 쓰러지지 않기 위해 얼마나 처절하게 안간힘을 쏟았을까. 어둡고 외로운 싸움의 끝자락에서 마지막 힘을 놓친 나무의 마음을 헤아려 본다. 무서웠을까. 외로웠을까.

나무는 제가 키우던 귤나무 정수리 위를 피하지 못하고 쓰러졌다. 바람을 막아주던 몸이 오히려 결정적으로 귤나무를 위험에 빠지게 한 것이다. 속수무책 쓰러진 나무에 깔려 망가진 귤나무. “방풍림도 꼭 열매 잘 달린 나무 위에만 쓰러진다.” 이웃 과수원 주인 아주머니의 푸념이다. 수확을 앞둔 귤이 하루아침에 망가지는 것에 대한 안타까움이 먼저이겠지만, 쓰러진 방풍림에 대한 안타까움도 충분히 감지되는 말이었다. 누군들 그렇게 쓰러지고 싶겠는가. 3, 40년 살뜰하게 바람을 막아주던 나무들이었다.

멀리 기계톱 소리가 끊이지 않고 들려온다. 쓰러진 나무를 잘라내 정리하고 있는 소리다. 삼나무 몇 개 쓰러진 것에 나약한 마음을 두지는 않는다. 쓰러지고 다시 일어서는 건 자연의 일부일 뿐, 내가 아는 한 농부들은 자연의 일부다. 태풍에 입은 상처가 아무리 깊더라도 그 상처를 치료하기 위해 오늘 사람들은 톱을 들고 밭으로 나온 것이다. 믿을 수 있는 건 우리 자신뿐임을 잘 알기 때문이다. 태풍이 지나간 하늘은 맑고 아름다웠다. 잡념의 먼지들을 모두 쓸어갔기 때문이리라. / 김연미(시인)

|