[제주의 오름기행]기생화산체의 비운 송악산

남제주군 대정읍 상모리 송악산, 사람들은 이곳에 오면 바다만 바라본다. 구름을 이고 있는 산방산도, 이어도를 꿈꾸는 형제섬도, 하늘을 비상할 듯 웅크리고 앉아있는 용머리 해안까지도 바다 속에 잠겨 있는 것 같다.

구름 한 점 없는 하늘에 바람이 일었다. 제주 사람들은 "대정고을에만 가면 바람이 많다"고들 하지만 왜 이곳에 이렇게 바람이 많은지는 잘 모른다. 그렇다보니 제주바다를 통째로 안고 싶어지는 것은 당연한 일이다.

상모리 해안도로에 바라보는 송악산은 마치 바다위에 떠있는 섬 같았다. 깎아 세운 절벽 위에 길이 보이고 봉긋봉긋 솟아있는 봉우리는 섬의 지붕처럼 보였다.

이렇게 방송을 통해 잘 알려진 송악산에 늘 바람이 이는 이유는 무엇 때문일까? '파도가 부딪혀 울리는 소리'그 오름에는 어떤 아픔이 있을까? 송악산 해안절벽의 흉터를 보는 순간, 대정고을에 부는 바람의 특별함을 알게 될 것이다.

제주의 아름다운 비경 뒤에는 꼭 아픔의 역사가 있다. 그러나 사람들은 그 아픔의 역사를 딛고 풍경을 말한다. 굳이 송악산의 풍경을 말하자면 대한민국의 남쪽 끝 섬을 전망하는 마라도와 가파도의 전망대라고도 부른다. 어디 그뿐인가? 오름 중턱에 서면 섬과 바다,푸른 초원이 펼쳐진다. 특히 송악산이 품고 있는 또 하나의 보물은 깎아질 듯 서 있는 기암괴석 전시장이다. 그렇게에 송악산 해안절벽의 풍광은 바라보는 것만으로도 탄성을 자아낸다.

사면이 바다인 제주도. 역사적으로 제주도를 탐했던 나라는 참 많았다. 그 중에서도 제주땅에 가장 많은 상처를 남긴 나라가 일본이다. 일본은 제주의 절경마다 흉터를 남겼다.

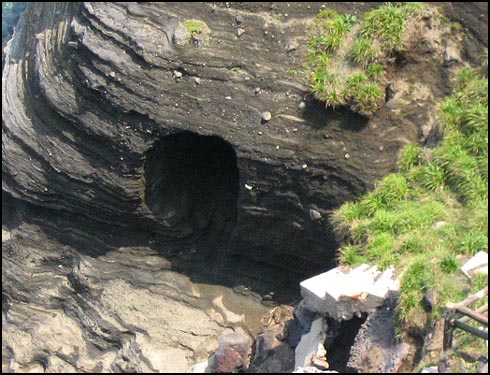

송악산 해안가에 파놓은 인공동굴. 일명 일오동굴이라 불리는 해안동굴은 일본이 판 군사시설이다. 해안절벽의 흉터는 이미 검게 멍이 들었다. 아픈 역사 간직한 화산체의 흉터 앞에서 풍경을 말하자니 말문이 막혔다. 아름다운 풍경 뒤에 숨겨져 있는 아픈 흔적을 보고 있으려니 제주도가 21세기 동북아의 거점도시로 발돋움하는 시대적 현상에 일본이라는 나라가 얼마나 몹쓸 짓을 했는가를 생각하게 된다.

태평양전쟁 당시 제주의 해안에 뚫어놓은 진지동굴은 어뢰와 폭탄이 숨겨져 있었다 하니, 그들이 제주민들과 제주의 자연에 얼마나 혹독한 짓을 했는지 가히 짐작할 만 하다.

그들이 남기고 간 상흔을 차곡차곡 쌓여있는 화산체에 묻을 수 있을까? 해안절벽에 부딪히는 파도소리를 들으니 '절울이 오름'의 원한과 한이 마치 화산쇄설성의 퇴적층처럼 켠켠이 쌓여 있는 듯 하다.

인공동굴이 태평양전쟁의 군사물자 보관의 장소였다는 사실은 치가 떨리는 사실이다. 특히 약자를 짓밟고도 모자라 약자의 영토를 전시물로 이용하기 위해 수단방법을 가리지 않았던 행위들은 현대를 살아가는 우리들에게 어떻게 조명될까?

☞ 송악산 찾아가는길 : 제주시 → 서부산업도로 → 덕수마을 → 산방산