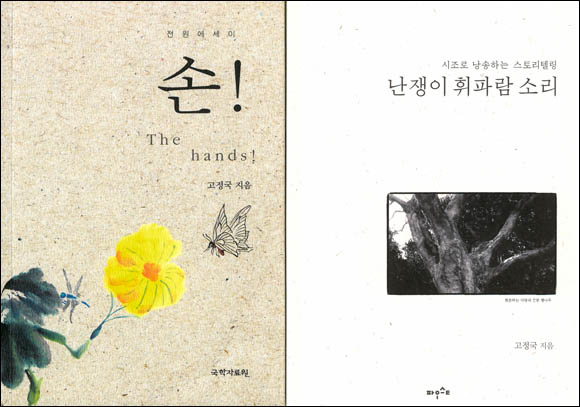

제주작가 고정국(68)이 최근 새 책 <손!(The Hands!)>과 <난쟁이 휘파람 소리>를 내놨다.

전원에세이를 표방하는 <손!>(국학자료원)은 그가 10년 전부터 써오던 글을 하나로 묶은 책이다. 기고문, 기행문, 일기 등 세상에 뿌려놓은 글을 한 데 모아놓는 작업은 작가 스스로가 보기에도 “말 같지 않은 이야기들이라 아직 이 글의 유통기한이 남아있을지 모르겠다”고 표현할 만큼 부끄러운 듯하다.

시대적 거리감이 느껴지는 대목도 등장하지만, 날카로우면서 따뜻함을 잃지 않은 작가의 시선을 마주하면 세월을 지날수록 맛이 깊어지는 좋은 술을 마시는 기분이다.

현대사회에서 시인들의 존재 가치, 농촌문학의 쇠퇴를 지켜보는 아쉬움, 봄을 알리는 굴뚝새의 추억, 성실한 농부의 소중함 등 읽다보면 2016년에도 여전히 유효한 메시지들이 책 속에 가득하다.

<난쟁이 휘파람 소리>(파우스트)에서는 고정국의 시조를 오랜만에 만날 수 있다. 2014년 관찰시조집 <민들레 행복론>에 이은 두 번째 시조집이다. 작가는 “시조의 몸통에다 스토리텔링이라는 옷을 입혔다”고 신간을 소개한다.

작품은 각각의 시조 마다 고유한 이야기를 담고 있지만 읽다보면 마치 글과 글이 하나로 이어지는 느낌이다. 흡사 작가와 술잔을 마주하며 사는 이야기와 세상사를 하염없이 듣는 것 같은 착각을 불러일으킨다.

그 이야기 속에는 고향 제주에 대한 애정, 잊지 못할 제주4.3의 역사가 짙게 배어있다. 아픈 몸을 이끌고 병상에서 쓴 시조 <내 작은 죗값 치르기-병상일기>에서는 스스로에 돌아보며 세상의 무게를 내려놓는 작가의 성찰이 느껴진다.

지은이의 말에 실린 “그냥 읽히는 대로, 건강치 못한 세상을 건강치 못한 심신으로 살아온 한 인간의 기나긴 휘파람 소리로 넘겨줬으면 좋겠다”는 낮은 자세는 오히려 그를 아는 사람들의 마음을 무겁게 한다.

작가는 두 책의 서문을 제주가 아닌 전라남도 소안도, 당사도에서 썼다. 한 달에 한 번씩 다른 지역에 머무는 생활을 이어가는 중이다. 고향 제주가 아닌 바다 건너 낯선 섬까지 간 이유에 대해 “수평선은 나에게 절망이며 감옥이었던 것. 그 한계선을 넘기 위해, 제주를 떠나 전라도의 끝 섬 당사도 민박집에 노트북을 켰다. 그런데 이곳 수평선은 더 슬픈 시선으로 다가와 어느새 나의 친구가 되려 한다”고 소개한다.

언제나 작가이고 싶은 중견시인 고정국의 몸부림이 깊은 인상을 남긴다.

1947년 제주도 서귀포시 위미에서 태어난 작가는 1988년 조선일보 신춘문예에 당선돼 시인으로 등단했다. <서울은 가짜다>, <민들레 행복론> 등 6권의 시집과 고향사투리 서사시조집 <지만울단 장쿨레기>, 산문집 <고개 숙인 날들의 기록>, 전원에세이집 <손> 등을 썼다.

중앙시조대상 신인상, 유심작품상, 이호우문학상, 현대불교문학상, 한국동서문학상 등을 수상했으며 민족문학작가회의 제주도지회(현 제주작가회의) 지회장을 역임했다.

납작한 것들에 대하여 고정국 속을 다 비우고서야 밟히는 게 아프지 않아 속을 다 비우고서야 납작해질 수 있다는 밟혀서 온전한 것들이 보란 듯이 밟힌다 유리가 제 몸을 던져 유리 조각이 탄생하듯 더 낮게 더 작게 부서지기를 갈구하던 욕망의 사금파리가 여기저기 빛날 때 한순간 한 토막이 징검돌로 놓인 이 밤 죽어서 빛으로 화한 재활용의 조각들이 은하수 다리를 건너와 눈송이로 내리고 누가 이 길바닥에 온전하길 바라겠느냐 늦은 밤 딸랑딸랑 길 구르던 맥주 깡통을 건장한 운동화들이 강 슈팅을 날릴 때 길들여진 세상에서 다시 길들여지기 위해 길 위에 납작 엎드린 그 길 따라가기 위해 유모차 폐지를 주우며 할머니도 가신다 재활용될 수 있을 때 그때를 기뻐하라 거듭나기 위해, 거듭거듭 나기 위해 바닥에 엎디고서도 밟힌 만큼 밟히며 보고도 줍지 않으면 버린 것과 똑같단다 함부로 밟은 자가 함부로 밟힌단다 깡통이 바람에 구르며 고래고래 지르며... 쓰레기 모습을 보면 그 시대 사람을 알지 쉽게 버리고 쉽게 얻는, 쉽게 웃고 쉽게 우는 멀쩡한 가구 형제가 고아처럼 서 있고 하늘과 땅의 살갗을 온몸으로 만지는 길 원 없이 걸었노라, 원 없이 망가졌노라 다 뜯긴 운동화 바닥이 삐걱삐걱 거린다 |

한형진 기자

cooldead@naver.com