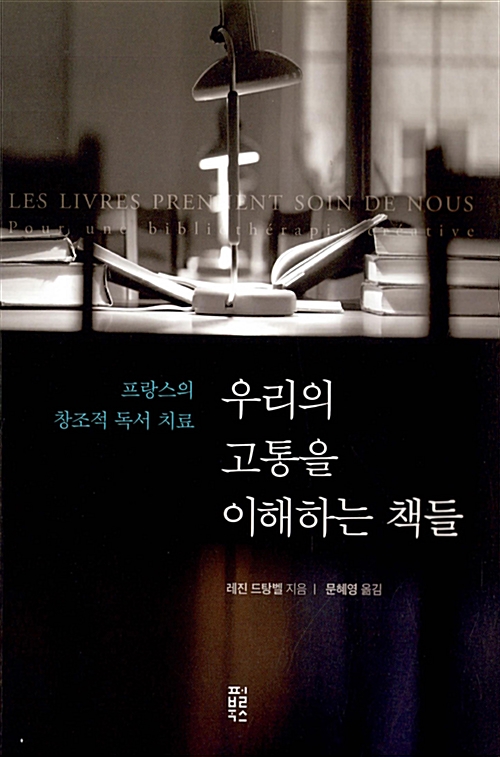

[BOOK世通, 제주 읽기] (140) 레진 드탕벨, 문혜영 역, 《우리의 고통을 이해하는 책들》, 펄북스, 2017.

고대 그리스인들이 테베의 도서관에 '영혼을 치유하는 장소'라고 새겨두었다는 말은 유명하다. 책이 때때로 약이 된다는 걸 책을 가까이 하는 사람들은 잘 안다. 물론 책읽기는 일이 되기도 하고 여러모로 고통을 안겨다주기도 한다. 교사나 부모들에 의해 강압적인 책읽기를 짊어져야 하는 학생들이나 직업적 책읽기를 해야 하는 나 같은 선생들에게는 고된 일이 아닐 수 없다. 심한 안구건조증에 시달리는 문학평론가인 나는 책이 없다면 더 건강해질지 모른다는 헛된 생각도 한다. 하지만, 그렇게 극도로 애증의 이중 감정을 느낄 수밖에 없는 나 같은 사람들조차도, 책이 약이란 걸 실제로 느껴 잘 안다.

근래 들어, 나는, 책의 약효란 사실 별 것 아닐지도 모른다는 생각을 한다. 책을 읽을 때 우리는 우리를 짓누르는 몸과 마음의 고통으로부터 잠시 벗어난다. 우리의 고통을 잠시 잊는다는 것. 아주 사소한 것이지만, 이것이야말로 사소한 구원이라고 말할 수 있는 일시적인 치유의 순간이 아닐까. "나는 한 시간 정도만 책을 읽어도 마음의 모든 고통이 사라진다."(27쪽)고 했던 사상가 몽테스키외의 고백은 바로 그런 의미일 것이다.

그렇다면 이 일탈과 도피는 책이 아닌 다른 것들로부터 찾을 수도 있는 것 아닐까, 그런 반문도 가능하겠다. 하지만, 우리를 구원해줄 수 있는 무엇이라면 그것이 무엇이든 놓아서는 안 될 터. 책도 그런 사소한 구원들의 하나로 보아도 나쁘지 않을 것 같다.

책을 읽으며 독자는 잠시나마 자신의 걱정거리와 슬픔에서 벗어날 수 있다. 책 속에서 벌어지는 사건이 우여곡절을 겪으며 변화하는 것을 따라가다 보면 자신이 집착하고 있는 고민들을 잊게 되는 것이다. 이것은 세상의 의미를 다시 해석하는 과정이고, 따라서 인생의 의미를 새로이 해석하게 되는 것을 뜻한다. 이 과정은 독자들에게 돌연 자유롭다는 느낌과 자신이 어딘가를 여행하고 있다는 느낌을 안겨줄 것이다. (26쪽)

레진 드탕벨은 프랑스의 물리치료사이자 소설가로, 그런 독특한 경력을 바탕으로 '창조적 독서 치료'를 개발해서 독서치료사로도 활동하고 있다. '우리의 고통을 이해하는 책들'이라는 매력적인 제목의 책은 드탕벨이 독서치료사나 도서관 사서 등에게 읽히기 위한 목적으로 쓰였다고 한다. 하지만, 전문적인 정보 서적이나 교재라기보다는 독서치료 또는 책의 치유적 힘이라는 주제를 무겁지 않게, 문학적으로 기술한 에세이에 가깝다.

그래서 이 책은 창조적 독서치료의 이론과 방법론에 대해 체계적으로 소개하지는 않고 있다. 그 점이 다소 아쉽게 느껴질 독자들도 있을 것이다. 하지만 그 대신 저자의 독서치료에 관한 생각들이 문학이나 독서에 대한 애정과 더불어 부담스럽지 않게 표현되어 있다. 그런 까닭에 독서치료에 대한 저자만의 관점을 확인하는 것은 어렵지 않다.

먼저 드탕벨은 영미권의 '비블리오 코칭biblio-coaching'이라고 불리는 독서치료에 꽤나 비판적이다. 주로 문학보다는 읽기 쉬운 대중심리서와 자기계발서를 통해 '행복전도사들'이 벌이는 이 독서치료는 무의미하거나 공허하다고 본다. 카프카가 말한 것처럼 "책은 우리 내면의 얼어붙은 바다를 깨는 도끼"(86쪽)라고 저자는 생각한다. 상투적이고 진부한 문장들, 혹은 별 내용 없이 겉멋만 부린 저급한 책을 통해서 자신을 다듬고 새로운 활기를 얻을 수 없다고 주장한다.

실제로 미국의 책들은 심지어 학자들이 쓴 책이라도 (아마도 편집자와 기획자의 노련한 안내에 의한 것이겠지만) '기-승-전-자기계발'의 논조로 흐르는 경우를 상당히 자주 볼 수 있다. 학문의 실용주의적-대중적 확산이라는 점에서는 긍정적으로 볼 수 있지만, 미국 독서계의 이른바 상업적 '치유 문화(therapeutic culture)'의 단면으로 보인다. (이런 문화는 상업적일 뿐만 아니라 현대 중산층의 이데올로기로서 정치 사회적 참여에 무관심하게 만든다는 점에서 특별히 문제적이다.) 미국만큼은 아니더라도, 우리 사회 역시 아무런 해석의 노동 없이 달달한 행복감에 젖게 만드는 '힐링'의 책들과 독서 문화에 빠져 있는 것은 아닐지 의문이 든다.

무엇보다 드탕벨의 주장에 찬동하게 되는 이유는, 그녀의 주장이 드세기보다는 유연해서다. 이 책은 책읽기의 효용이나 저자 자신이 주창한 창조적 독서치료의 효용을 과장하지 않는다. 저자는, 누군가에게 약이 되었던 책 읽기가 다른 누군가에게는 오히려 독이 될 수도 있다고 말한다. 창조적 독서치료가 ‘창조적’인 것은 실용주의적 행복론과 되새김질이 필요 없는 자기계발서가 아니라 시와 소설, 예술을 활용한다는 점일 것이다. 또한, 독자들로 하여금 간혹 책읽기가 치유가 아니라 고통이 될 지도 모르는 상황까지 열어둔다는 점에 있다.

실제로 평생을 읽고 썼던 작가들 역시 스스로를 치유하기도 했지만, 결국 스스로를 치유하지 못하고 상처를 덧나게 하거나 파국에 처한 경우도 있었다. 마르그리트 뒤라스는 이렇게 말했다고 한다. "평생 글을 쓴다고 해도 그 무엇도 구원하지 못한다. 단지 글 쓰는 법을 배워갈 뿐이다. 그것이 전부다."(118쪽) 이것이 책읽기와 문학이 가진 불가사의하고 복잡한 특징일 것이다. 저자의 의견처럼, 문학의 예술성만 강조해서 효용성에 관심을 기울이는 독자들을 무시해서도 안 될 것이며, 심지어 책읽기의 치유 효과가 크다 하더라도 그것이 '의료화'되는 것 역시 경계해야 될 것이다. 아마도 이 책이 독서 '치료'를 소개하면서도 전문적이거나 체계적으로 접근하지 않은 이유의 하나이기도 할 것이다.

이 책을 읽는 소소한 즐거움 가운데 하나는 여러 작가와 책들을 만나볼 수 있다는 데 있다. 이를테면, 드탕벨이 가장 좋아하는 작가 중 한 명인 괴테. 그는 74세의 나이에 17세의 소녀를 만나 그녀가 19세가 되던 해 청혼을 하지만, 부모의 반대로 절망한 적이 있다고 한다. 그 시절, 괴테가 쓴 구절은 이렇다.

인간이 자신의 고통 속에서 침묵해야 할지라도,

신은 내게 능력을 주었다. 내가 고통스럽다는 것을 말할 수 있는 능력을. (57쪽)

괴테를 흉내 내서 말한다면,

인간이 자신의 고통 속에서 침묵해야 할지라도,

신은 독자들에게 능력을 주었다. 고통의 책을 읽으며 고통의 페이지를 넘길 수 있는 능력을.

| ▷ 노대원 제주대 교수  서강대학교 국어국문학·신문방송학 전공, 동대학원 국문학 박사과정 졸업 |