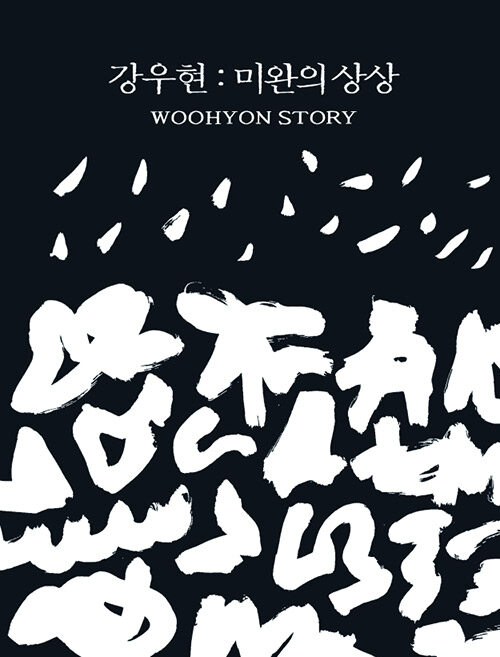

[BOOK世通, 제주 읽기] (238) 강우현, '강우현 : 미완의 상상', 디자인하우스, 2021.

말과 글

대략 2,500년 전 묵자墨子는 이렇게 말했다.

“나는 그 분들과 같은 시대에 세상에 함께 하면서 친히 그들의 소리를 듣고 그들의 얼굴을 뵌 것이 아니다. 그분들에 관해 죽백에 쓰여 있거나 금석에 새겨지고 쟁반이나 사발에 새겨진 것이 후세 자손들에게 전해진 것을 보고 알았다(吾非與之並世同時, 親聞其聲, 見其色也. 以其所書於竹帛, 鏤於金石, 琢於槃盂, 傳遺後世子孫者知之).”

- 묵자·겸애하兼愛下

너 자신을 포함하여 네 가족만 사랑할 것이 아니라 남들도 모두 사랑하라고 역설하던 묵자는 뭇사람들, 특히 맹자에게 심히 비판을 받았다. 그렇다면 누군가의 권위에 기댈 수밖에 없으니 끄집어낸 것이 그분들, 즉 선성육왕先聖六王(옛적 성인, 실제는 통치자인 요堯, 순舜, 우禹, 탕湯, 문文, 무武)이다. 문제는 그들은 이미 고릿적에 살다 가셨으니 어찌 그들이 ‘겸애’와 비슷한 말을 했는지 알 수 있겠는가? 그래서 다시 꺼낸 것이 바로 인용문의 내용이다. 주로 서경書經에 나오는 말로 예를 들었는데, 그가 주장하는 ‘겸애’와 딱히 맞아떨어진다고 말하기 어렵다. 그런데 굳이 이를 인용한 것은 오늘 이야기하려는 ‘책’ 이야기의 서두를 장식하기에 적절하기 때문이다.

솔직하고 질박한 느낌을 주는 묵자의 말이 맞다. 우리가 과거를 알 수 있는 것은 죽백(죽간이나 비단), 금석(청동이나 돌), 반우槃盂(음식을 담는 그릇인데, 그곳에 글을 새겨넣었나보다)에 적힌 문자 때문이다.

말과 달리 글은 저장이 가능하다. 저장되기 때문에 오래 가고, 오래 가기 때문에 전해지며, 전해지기 때문에 쌓인다. 쌓인 것, 그것이 곧 역사이자 문화가 아니겠는가.

삼불후三不朽

세상에 세 가지 썩지 않는 것이 있다고 한다. 사람들마다 생각이 다를 수 있지만 혹자는 이렇게 말했다.

“가장 큰 것은 덕업을 세우는 일이고, 다음은 공적을 세우는 것이며, 그 다음은 말을 세우는 일이다. 이 세 가지는 오래 되어도 없어지지 않으니 이를 일러 썩지 않는 것이라 한다(大上有立德, 其次有立功, 其次有立言. 雖久不廢, 此之謂不朽).”

- ‘좌전’ 양공襄公 24년

이른바 세 가지 썩지 않는 것 가운데 하나가 ‘立言’, 즉 말을 세우는 일이다. 말을 어떻게 세우나? 굳이 ‘立’자를 쓴 이유가 분명 있을 것이다. 제 아무리 덕을 베풀고 공적을 쌓아도, 또한 유의미한 말을 하더라도 세워 있지 않으면, 다시 말해 적혀 있지 않으면 오래가지 않는다. 오래가지 않은데 어찌 썩지 않는다고 말할 수 있겠는가? 역사를 중시하고, 책을 쓰느라 평생을 다 보내며, 심지어 비석을 세우려 애쓰고, 임종에 앞서 유언을 남기는 것까지 모두 이런 ‘세우기’의 일환이다. 그래서 후한 시대 조조의 둘째 아들이자 위魏나라 건국 황제인 조비曹丕는 “대개 문장이란 나라를 다스리는 것과 관련된 위대한 공업功業이고, 영원히 썩지 않는 성대한 일이다(蓋文章, 經國之大業, 不朽之盛事).”(전론典論·논문)라고 거창하게 이야기했을 터이다.

하지만 이런 생각도 든다. 혹시 두려움 때문이 아닐까? 사람은 생성된 모든 사물과 마찬가지로 언젠가 사라진다. 사라진다는 것을 죽음이라고 한다. 탄생과 더불어 죽음 역시 당연한 이치이거늘 사람은 유독 이를 싫어하고 두려워하여 절로 그러한 ‘自然’을 감히 위배할 수 있다는 착각에 사로잡힌다. 무슨 ‘불로장생’이나 ‘영생’ 등을 외치며. 하지만 모두 두려움의 소산이다. 육신이 사라지는 것은 눈에 보이지만 정신은 도대체 어디로 가는 지 알 수 없으니 그 허점을 파고들 수밖에 없다. 이런 두려움으로 인해 나온 것이 바로 책에 대한 집착이 아닐까?

헌책은 어디로 가는가?

퇴직과 더불어 가장 많이 접한 이야기, 또는 생각 가운데 하나는 책을 어떻게 처리할 것인가이다. 지난 40여 년 동안 꾸준히 사들였으니 제법 많을 것이다. 몇 년 전부터 서서히 정리하기 시작했다. 나는 책에게도 존엄사가 있어야 한다고 믿는 사람이다. 그것이 화장이든 매장이든지 간에 책도 귀하게 태어났으며, 고이 사라질 수 있도록 해야 한다고 생각하기 때문이다.

게다가 책은 그 안에 실린 내용이 중요한 것이지 책 자체가 유의미한 것은 아니다. 물론 예외가 있지만. 이는 중국 전국시대 장자莊子가 잘 이야기한 바 있다.

“통발은 물고기를 잡는 기구이지만 물고기를 잡고 나면 통발을 잊게 된다. 올가미는 토끼를 잡는 기구이지만 토끼를 잡고나면 올가미를 잊게 된다. 말은 뜻을 표현하는 수단이지만 뜻을 표현하고 나면 말을 잊게 된다(筌者所以在魚, 得魚而忘筌, 蹄者所以在兎, 得兎而忘蹄, 言者所以在意, 得意而忘言).”

- ‘장자莊子·외물外物’

인용문의 ‘말’에는 ‘책’도 포함된다. 책이란 이렇듯 내용물을 다 빼내면 그저 종이에 불과하다. 마치 우유가 들어 있는 종이팩처럼. 그렇다면 내 멋진 서재에 쌓여 있는 것들이 종이팩인가? 물론 다 그런 것은 아니다. 워낙 방대한 내용이 적혀 있으니 뇌가 수용할 수 없기 때문이다. 그래서 도서관이 있고, 책방이 있으며, 헌책방도 있다. 그런데 금악 어딘가에 헌책 도서관이 있다고 한다. 그래서 가보았다.

헌책 도서관

헌책 도서관이 일반 도서관과 다른 것이 몇 가지 있다. 하나는 도서는 분류되어 있지만 도서분류표가 없고, 정리하는 이는 있지만 도서관사서는 없으며, 책은 있지만 빌려보는 이는 없고, 간혹 새 책이 없는 것은 아니나 새롭게 책을 사는 일이 없다. 그래서 오가는 이들은 책을 구경하거나 사진을 찍을 뿐 꺼내 읽을 생각을 하지 않는다. 듣자하니 그 모든 헌책은 뭇 사람들에게 기증받은 책들이라고 한다. 내가 생각하는 책의 존엄사에 위배되는 일이다. 하지만 나 역시 몇 번이나 그곳에 가서 이것저것 ‘구경’하면서 차를 마시며 두런거리기도 하고, 책을 읽다 졸리면 자야한다고 놓아둔 침대를 보며 낄낄대기도 했다. 그러다가 책이 지식의 도구를 넘어 스스로 풍경이 되는 모습에 감탄했다. 그리고 도서관장에게 책도 한 권 받았다.

상선약수上善若水

‘상선약수’, 책에는 앞쪽에 약간의 흑백사진이 실려 있을 뿐 아무 것도 적혀 있지 않다. 재생 종이에 세로로 줄이 쳐 있을 뿐 그냥 빈 공간이다. 그래서 물었다. “이것이 책입니까?” “물론이지요. 책입니다.” 아무 것도 적혀 있지 않으니 ‘공책空冊’이지 어찌 책이냐고 묻고 싶었지만 묻지 않았다. 책은 각기 상, 선, 약, 수 네 가지 제목이 달린 낱권으로 된 한 질이다. 중국 예전 책을 보면 천간이나 지지를 사용하거나 ‘대송선화유사大宋宣和遺事’처럼 ‘주역’에 나오는 원형이정元亨利貞으로 책의 권명卷名을 쓴 경우가 있기는 하다. 하지만 상선약수로 구분한 것은 처음 보았다. 게다가 그 안에 아무 것도 적혀 있지 않으니 황당할 밖에. 상선약수는 ‘노자’ 제8장에 나오는 말이다. 수덕水德, 즉 물이 지닌 고유성질을 통해 사람이 익혀야 할 품성과 덕을 묘사한 대목이다.

“가장 선한 이는 물과 같다. 물은 만물을 이롭게 하면서도 만물과 다투지 않으며, 모든 이가 싫어하는 곳에 머문다. 그래서 도에 가장 가깝다고 하는 것이다. 거처는 장소를 잘 선택하고, 마음은 깊고 고요함을 보전하며, 다른 사람을 대하는 것은 어질게 하고, 말은 믿음이 있어야 하며, 다스림은 간소하게 잘 처리하고, 일을 하는 데 자신의 능력을 잘 발휘할 것이며, 행동은 때를 잘 파악해야 한다. 오직 다투지 않아야만 허물이 없게 된다(上善若水. 水善利萬物而不爭, 處衆人之所惡, 故幾於道. 居善地, 心善淵, 與善仁, 言善信, 政善治, 事善能, 動善時. 夫唯不爭, 故無尤).”

“상선약수”는 결론이고, 핵심 내용은 “居善地……故無尤.”에 담겨 있다. 만약 핵심 내용이 실천된다면 책에는 아무 것도 적혀져 있지 않아도 된다. 왜 우유팩이니까. 그렇게 하자는 뜻인가? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 아닌 까닭은 공백(無)은 곧 채움(有)의 토대이기 때문이다. 그렇다면 무에서 유로 나갈 수 있는 동력은 무엇인가?

상상想象과 상상想像

원래 상상의 한자는 想象이다. 象은 像보다 오래된 한자이고 인亻은 나중에 붙인 것이기 때문이다. 이미 있는 데 굳이 像을 만든 까닭은 무엇인가? 象은 아시다시피 코가 긴 코끼리의 모습을 오른쪽으로 90도 방향 전환하여 그린 글자이다. 옛날에는 중국에도 코끼리가 살았다. '설문해자'에 따르면, 코끼리는 남월南越(장강 이남)에 사는 동물이었다. 그러나 그곳에만 사는 것이 아니었다. 중국 사천성 성도成都에 고촉국古蜀國이란 나라가 있었다. 1986년 고촉국의 도읍지로 추정되는 삼성퇴三星堆에서 유물이 매장된 구덩이가 두 군데 발굴되었다. 그 중에서 제2호 갱坑에서 상아가 67개 발견되었다. 중국코끼리의 실존 여부를 확인하는 순간이었다. 하지만 지금의 하남성에 자리한 은상殷商(기원전 1600~1046년) 사람들은 거의 동시대에 살고 있었지만 멀기도 하거니와 주변이 온통 산맥으로 둘러싸여 진입하기조차 힘든 그곳에 누가 살고 있는지조차 알지 못했다. 이런 점에서 삼성퇴 문명은 중화문명의 발상지를 독점하던 황하문명의 허상을 깨는 데 결정적이었다. 각설하고, 이런 까닭에 중원 사람들은 코끼리라는 말은 들어보긴 했으되 실제 본 적이 없었다. 그저 머릿속으로 그려보는 그야말로 상상속의 동물과 진배없다는 뜻이다.

“사람들은 살아있는 코끼리를 본 적이 거의 없어 죽은 코끼리뼈를 얻어서 그 모양에 비추어 살아 있는 코끼리를 생각한다(상상한다). 그래서 뭇 사람들이 마음속으로 상상해낸 것을 일러 ‘상象’이라고 한다(人希見生象也, 而得死象之骨, 案其圖以想其生也, 故諸人之所以意想者, 皆謂之象也).”

노자의 사상을 나름으로 해설한 ‘한비자韓非子·해로解老’에 나오는 말이다. 그의 말인 즉 노자의 도道는 살아 있는 코끼리를 본 적은 없지만 그 뼈가 있어 분명 존재하는 것이 틀림없으니, “모양 없는 모양이고, 물체 없는 형상이다(無狀之狀, 無物之象).”는 뜻이다.

상상은 이렇듯 망상妄想이거나 공상空想, 또는 환상幻想이 아니다.

중국에서 상상의 대가는 누구일까? 아마도 장자를 제일 먼저 생각하지 않을까? 곤붕鯤鵬의 날개 짓이나 물고기의 즐거움을 아는 특별한 감성을 말하는 것이 아니다. 노자와 마찬가지로 아직 세상에 물체가 없었을 때(未始有物)를 상상하고, “해와 달을 나란히 곁에 두고 우주를 허리에 끼고서 만물과 일체가 되기를 추구하고, 혼돈의 도道에 머물러 노예와 같은 천한 사람도 존중한다(旁日月, 挾宇宙, 爲其脗合, 置其滑涽, 以隷相尊).”고 주장할 수 있었기 때문이다. 그리하여 말하건대, 장자는 상상만 한 것이 아니라 그것의 실천을 역설한 것으로 보인다. 그러하기에 그는 책을 그저 술지게미나 다를 바 없이 생각했음에도 불구하고, 끝내 ‘장자’라는 책을 남긴 것이 아니겠는가? 다시 말해 그에게 상상의 결과가 바로 ‘장자’라는 책이란 뜻이다.

돌아오는 길

책에 이렇게 적혀 있다.

“상상, 공상, 환상, 망상. 생각에만 그친다면 똑같은 말이다.”

“있는 것은 사라지고, 없는 것은 생겨난다.”

“빈 그릇에는 무엇이든지 담을 수 있어 좋다.”

“노자처럼 생각하고 도자처럼 살면 도덕경 몰라도 된다.”

그러면 어떻게 해야 할까라고 생각하는데, 다시 한 번 ‘쿵’ 친다.

“마음이 콩밭에 가 있는데 노장장자도덕경이 눈에 들어올까?”

내 석사논문은 ‘장자산문의 형상화 연구’였다.

|

#심규호

한국외국어대학교 중국어과 졸업, 동대학원 중문학 박사. 제주국제대 교수, 중국학연구회, 중국문학이론학회 회장 역임. 현 제주중국학회 회장, (사)제주문화포럼 이사장. 저서로 《육조삼가 창작론 연구》, 《도표와 사진으로 보는 중국사》, 《한자로 세상읽기》, 《부운재》(수필집) 등이 있으며, 역서로 《중국사상사》, 《중국문학비평소사》, 《마오쩌둥 평전》, 《덩샤오핑과 그의 시대》, 《개구리》, 《중국문화답사기》, 《중국사강요》, 《완적집》, 《낙타샹즈》 등 70여 권이 있다. shim42start@hanmail.net |