[고정국의 시와 시작 노트] (54) 겨울반딧불

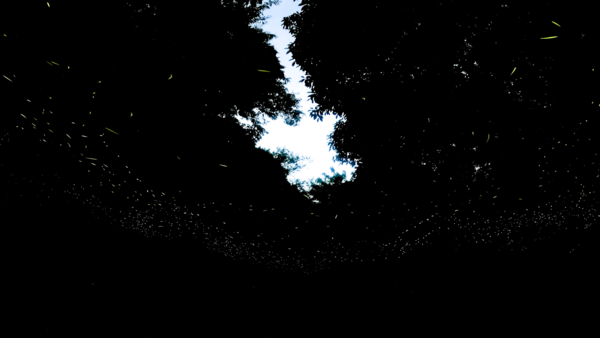

겨울반딧불

몸뚱이 절반도 못 가눌 빛을 위하여

하늘만한 누명을 쓰고 산다

어디론가 불려가고 있다, 미행도 호출부호도 없는 한라산 5·16도로

핏기 없는 불씨 하나가 몽유병자처럼 가고 있다

결빙이 눈높이로 번득일 시각이면 견고한 등화관제 속으로 묻히는

검정색 액셀 G S D…, 이윽고 빙판길은 무태장어 유영遊泳을 시작한다

시가 죽어서 가벼운 눈발로 흩어지는 아스팔트에

미안하다 슬픈 반려자여, 어둠의 새끼들이여

오늘밤은 암만해도 누추한 불빛들끼리 만나

지상과 천상의 안부라도 나눠야겠다

젖어 있는 것들은 저마다 빛을 품는다 그리고 나는 고백해야겠다,

가늠 못할 이 야행성 곤충의 불씨 존속을 위해서라도

나에겐 겨울에도 밤이 필요하다

인생처럼 밤은 지루하였다

돌아와 지친 날개의 이슬을 핥으며

빛을 품은 자는 독백하리라

내 앞은 내가 밝히면서 나의 정체는 내가 모르고 산다

그날 꿈자리에 물방울 하나씩 물고 일렬종대로 불려가는 반딧불 행렬을 보았다. 나도 따라가고 있었다, 끝없이 빙판길은 무태장어의 유영을 계속하고 있었다.

/ 1993년 고정국 詩

#시작노트

오늘은 20년 전 타계하신 서 벌 시인의 쓰신 해설 중의 일부를 이곳에 옮기면서 시작노트에 대신하겠습니다.

시제 ‘겨울반딧불’의 정체를 파악하자면, ‘검정색 액셀 GSD’라는 요항에다 특별히 눈을 주면서 유념해야 한다. 그것이 아름 아닌 쇠로 된 딱정벌레목의 반딧불잇과에 속하는 화자(話者)의 개똥벌레이고, 고정국 역설의 초점이다.

<중략>

“어디론가 불려가고 있다”는 검정색 액셀 GSD, 몸뚱이 절반도 못 가눌 빛을 위하여/ 하늘만한 누명을 쓰고 산다”는 심히 난감한 삶의 개체다. 따라서 그 존재는 “핏기 없는 불씨”가 이끄는 대로 몽유병자처럼 가고 있는 외톨이다. 미행도 호출부호도 없는 외톨이, 그러한 존재가 지금 가고 있는 곳은 겨울밤의 한라산 횡단도로, 그것도 결빙이 눈높이로 번득이는 시각이고, 그러한 빙판길을 무태장어가 유영하는 것처럼 미끄럽기 짝이 없는 길이다.

<중략>

한 점 핏기 없는 불씨조차 허용하지 않는다는 것이 그야말로 극한상황이다. 또한 이처럼 위태한 길을 밟아 어디론가 불려가고 있는 존재야말로 사람인지 자동차인지 분간하기 어렵다. 그러한 여기에 화자가 말하는 핏기 없는 불씨, 그 헤드라이트의 요체가 잠복해 있고, 그것이 대단히 이채롭다 할 ‘겨울반딧불’이다. 남다른 체감이 없고서는 이처럼 별난 심상작용이 표출됐을 리 만무하다.

- 내 앞은 내가 밝히면서/나의 정체는 내가 모르고 산다 – 라는 이런 자아인식이 검정색 엑셀 GSD를 빌려 표현한 것이고, 그것이 다시 겨울반딧불로 전이시킬 수 있는 그의 시적 테크닉 또한 대단하다.

사물이 의인화되고, 의인화된 인격체가 다른 의미의 모습으로 탈바꿈된 의미의 총체성, 그러한 개성은 자아의 정체를 밝히고 있다.

#고정국

▲ 1947년 서귀포시 남원읍 위미 출생

▲ 1972~1974년 일본 시즈오카 과수전문대학 본과 연구과 졸업

▲ 1988년 《조선일보》 신춘문예 당선

▲ 저서: 시집 『서울은 가짜다』 외 8권, 시조선집 『그리운 나주평야』. 고향사투리 서사시조집 『지만울단 장쿨레기』, 시조로 노래하는 스토리텔링 『난쟁이 휘파람소리』, 관찰 산문집 『고개 숙인 날들의 기록』, 체험적 창작론 『助詞에게 길을 묻다』, 전원에세이 『손!』 외 감귤기술전문서적 『온주밀감』, 『고품질 시대의 전정기술』 등

▲ 수상: 제1회 남제주군 으뜸군민상(산업, 문화부문), 중앙시조대상 신인상, 유심작품상, 이호우 문학상, 현대불교 문학상, 한국동서 문학상, 한국해양문학상 등

▲ 활동: 민족문학작가회의 제주도지회장 역임. 월간 《감귤과 농업정보》발행인(2001~2006), 월간 《시조갤러리》(2008~2018) 발행인. 한국작가회의 회원(현).