원로 산악인 안흥찬 선생, 50여년 산악인생 보여줄 '소산 산악관' 8일 개관

원로 산악인 소산(素山) 안흥찬 선생의 50여년 산악인생을 엿볼 수 있는 공간이 오는 8일 문을 연다.

안흥찬 선생은 한국전쟁과 제주4.3으로 인해 등반이 통제됐던 한라산 개방이 이뤄진 1950년대부터 한라산을 개척하며 제주산악사를 새롭게 써내려가기 시작했다.

오늘날과 같은 인스턴트 식품 등이 나오지 않던 그 시절, 한번 산행을 떠날 때는 배낭의 무게가 기본 40kg정도였다고. 이 마저도 겨울에는 20kg정도 더 무거워진다.

"과거 한라산은 신비스럽고 함부로 갈 수 없는 곳으로 생각됐다. 4.3이후 통제됐던 한라산 등반이 허용되자 '이 신령스런 한라산에 한번 가 보자'는 생각으로 한라산에 올랐는데 당시에는 정말 산신령이 금방 나타날 것 같은 그런 영기를 느꼈다. 안개 낀 백록담이 순식간에 안개가 걷히면서 그 푸른 물빛을 드러낼 때는 정말 소름끼칠 정도의 영기였다. 한라산을 오르면서 워낙 힘들어 '다시는 안 오겠다'는 생각을 갖지만 내려오면 또 가고 싶고 심지어는 하산하다가 그 길로 다시 올라간 적도 있다"

그렇게 1000여차례에 걸쳐 한라산을 오르고 또 올랐지만 뭔가가 부족했다. 그래서 붓을 잡고 자신의 영혼에 새겨진 산의 모습들을 그려내기 시작했다.

간단한 스케치로 시작된 그림은 50여년의 세월이 흐르면서 개인전을 7차례나 가질 정도로 안흥찬 선생의 실력을 높여놨다.

오는 8일 문을 여는 소산 산악관에는 안흥찬 선생의 50여년 등반사를 함께 해 온 등산화, 배낭, 텐트, 침낭, 취사도구 등과 함께 영혼에 새겨진 산을 화폭으로 옮긴 작품, 다양한 한라산의 모습을 종이죽을 이용해 표현한 지석(紙石)작품 등이 전시된다.

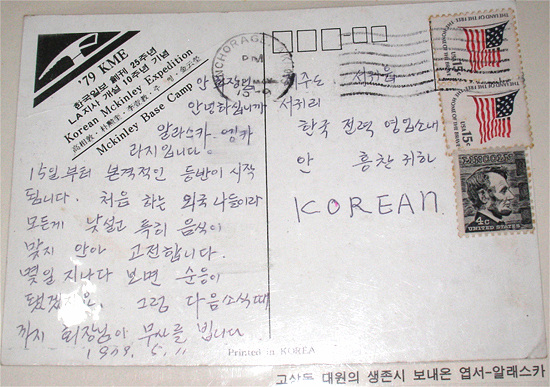

또 산악인 故 고상돈씨가 안흥찬 선생에게 보낸 엽서와 고상돈씨의 생전 모습, 에베레스트 등정 후 가지고 온 에델바이스 등도 감상할 수 있다.

<양미순 기자 / 저작권자ⓒ제주의소리. 무단전재_재배포 금지>