[고광민의 제주 생활사] (1) 산짐승 사냥

제주도의 산짐승

제주도 사람들은 산야에서 산짐승을 잡았을 때, 이웃 사람들에게 산짐승의 고기를 나누어줄 때도 있었지만, 그렇지 않을 때도 있었다. 산짐승의 고기를 나누어주기를 ‘분육’(分肉)이라고 하였고, 나누어주지 않기를 ‘비분육’(非分肉)이라고 하고자 한다. 제주도 사람들이 사냥물을 놓고 이루어졌던 ‘분육’과 ‘비분육’에는 법도(法道)가 있었다. ‘법도’는 법률을 지켜야 할 도리라는 말이다. 왜 제주도에서는 ‘분육’과 ‘비분육’의 법도가 작용하였을까. 그 배경의 속내로 쑥 들어가 보고자 한다. 이 글은 제주도 사람들이 삶에 필요한 자원을 자연에서 마련하며 살아갔던 원초 경제사회 때의 이야기다.

제주도의 대표적 산짐승은 사슴, 멧돼지, 노루였다. 제주도 사람들은 사슴을 ‘각록’(角鹿), 멧돼지를 ‘산톳’, 그리고 노루를 ‘노리’라고 하였지만, 이 글에서는 제주도 산짐승 이름을 표준어에 따르고자 한다. 지금 제주도에는 사슴과 멧돼지가 자취를 감추었지만, 노루는 제주도 산야에서 뛰어다니고 있다. 제주도 산야에서 사슴과 멧돼지가 자취를 감추게 된 것은 1947년에 있었던 천재지변의 폭설 때문이었다.

그해 겨울에 소가 지붕 위를 걸어 다녔다는 이야기가 전승될 만큼 폭설이 내렸다. 사슴과 멧돼지는 눈 속에 갇혀 모두 죽고 말았다. 제주도 사람들은 눈이 많이 쌓여서 마소나 산짐승 따위가 눈 속에 갇혀 길에 다닐 수 없게 된 모양을 ‘통졸다’라고 하였다. 이때 제주도의 사슴과 멧돼지는 ‘통졸아서’ 멸종하고 말았지만, 노루는 눈 속에서 빠져나와 살아남게 되었다. 1947년 겨울에 제주도의 사슴과 멧돼지가 멸종되자 제주도 사람들에게 전승되었던 사슴과 멧돼지 생태와 사냥법도 자취를 감추었다. 그러나 노루는 눈 속에서 뛰쳐나와 해안 저지대로 내려가 살아남았으니, 노루의 생태와 사냥법 등도 옛 어르신들의 기억 속을 더듬어 기록으로 남길 수 있게 되었고, 더불어 사슴과 멧돼지를 잡았을 때 ‘분육’과 ‘비분육’의 법도는 노루의 그것으로 미루어 짐작할 수 있게 되었다.

노루의 종류와 생태

노루의 종류는 어떠하였을까. 조천읍 교래리 고창규(1935년생, 남) 씨와 표선면 성읍리 한시준(1927년생, 남) 씨에게 가르침 받았다. 한라산 해발 600m 이상 지역에서 서식하는 노루를 ‘산노리’, ‘상산노리’라고 하였다. 이곳에 사는 노루는 비교적 검은빛을 띠었고, 몸무게는 15㎏ 정도로 몸집이 작은 편에 속하였다. 그리고 ‘상잣’ 위쪽 해발 500m 정도 지역에서 서식하는 노루를 ‘중턱노리’, ‘톨노리’라고 하였다. ‘톨노리’의 ‘톨’은 깊은 산속이 아닌 산 변두리의 수풀이라는 말이다. ‘상잣’은 방목한 국마(國馬)가 고지대로 들어가 얼어죽거나 잃어버리는 것을 방지하지 위해 쌓아 두른 담이다. 이곳에 사는 노루는 비교적 회색을 띠면서 몸무게는 25∼30㎏ 정도로 몸집이 큰 편에 속하였다.

노루의 생태는 어떨까. 조천읍 교래리 고창규(1935년생, 남) 씨와 조천읍 와흘리 김동규(1939년생, 남) 씨에게 가르침 받았다. 노루들은 음력 8월에 짝짓기하였다. 수노루가 암노루에게 소리를 질러 짝짓기를 청하였다. 음력 4월에 암노루는 숲속이나 억새밭에서 새끼 1∼2마리를 생산하였다. 갓 태어난 노루를 ‘알록이’라고 하였다. ‘알록이’ 털빛은 2개월이 넘어서면서부터 노란색을 띠었다. 두 살짜리 노루를 ‘다간노리’, 세 살짜리 노루를 ‘사릅노리’라고 하였다. 그리고 네 살짜리 수노루를 ‘고란이’, 암노루를 ‘어시노리’라고 하였다.

노루 사냥의 몇 사례

[사례1] 표선면 성읍리

표선면 성읍리 한시준(1927년생, 남) 씨는 대록산(475m) 북동쪽 자락에 있는 산마을 ‘진팽이굴’에서 태어났다. ‘진팽이굴’ 사람들은 주로 밭에서 메밀, 밭벼, 피를 재배하며 삶을 꾸렸다. 노루들은 이러한 농작물의 어린잎과 이삭을 먹어치우기 일쑤였다. 제주도의 밭은 보통 1.2m 높이의 돌담으로 에둘러 놓았지만, 노루는 그 정도의 돌담을 거뜬하게 뛰어넘었다. ‘진팽이굴’ 사람들은 노루로 인한 피해로 시달렸다. 노루는 자기가 다니는 길로만 다녔다. 그래서 “노리는 제 발자국에 들어가 죽는다”라는 말도 전승되었다. 밭 주인은 밭담 안쪽에 노루의 발자국이 있는 곳에 길이 1m의 죽창(竹槍)을 50㎝ 간격으로 줄줄이 4∼5개 박아 놓았다. 노루는 농작물을 먹으려고 밭 안으로 들어가다가 죽창에 찔렸다. 밭 안에서 잡은 노루는 밭 주인이 혼자 모두 차지하였다.

[사례2] 서귀포시 도순동

서귀포시 도순동 임남용(1926년생, 남) 씨는 1948년부터 3년 동안 눈이 내릴 때마다 사냥개와 함께 ‘상잣’ 위에서 노루 사냥을 다녔다. 노루 사냥을 나갈 때는 메 한 그릇, 건어(乾魚) 1마리, 그리고 제주(祭酒) 한 병을 마련하여 ‘황궤’라는 곳에서 고사(告祀)를 올렸다. 제주도 사람들은 눈의 상태에 따라 ‘북눈’과 ‘언눈’으로 구분하였다. ‘북눈’은 한창 내릴 때의 눈, 그리고 ‘언눈’은 표면이 얼어붙은 모양의 눈이라는 말이다. 노루들은 ‘북눈’일 때는 활발하게 이리저리 뛰어다녔고, ‘언눈’일 때는 숲이나 잡풀 속에 숨어 있는 수가 많았다. ‘북눈’이나 ‘언눈’ 때에 한 마리의 노루를 2∼3마리의 사냥개가 같이 물어 잡는 수도 있었다. ‘북눈’일 때는 맨 먼저 노루를 물어 잡은 사냥개의 주인이 노루를 차지하였다. 이를 ‘선집위주’(先執爲主)라고 하였다. 그리고 ‘언눈’일 때는 맨 먼저 노루를 숲에서 뛰쳐나가게 만든 사냥개의 주인이 노루를 차지하였다. 이를 ‘시발위주’(始發爲主)라고 하였다. 노루 사냥이 이루어지는 날에는 마을 사람들이 ‘가바시동산’으로 가서 노루 사냥이 끝나기를 기다렸다. 이는 노루고기 지분(持分)을 받기 위해서였다. 노루고기 지분을 받으려고 몰려든 사람을 ‘분해쟁이’라고 하였다. ‘분해쟁이’는 일정한 지역에서 한 사람이 잡은 산짐승의 고기를 차지하려고 몰려든 사람이라는 말이다.

[사례3] 대정읍 구억리

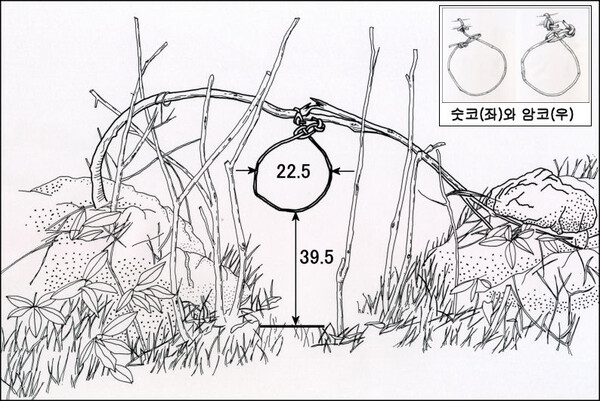

안덕면 동광리에 있는 도너리오름(439.6m)은 용암이 분출하면서 탄생하였다. 이때 분출한 용암은 대정읍 신평리까지 흘러내렸다. 그 길이는 약 9㎞, 폭은 6㎞ 정도이다. 도너리오름의 용암 위에는 산림지대를 이루었다. 제주도 사람들은 이런 곳을 ‘곶’이라고 하였다. 여러 옛 문헌은 이곳을 ‘판교수’(板橋藪)라고 하였다. 그리고 ‘판교수’ 주변에 있는 농경지들은 ‘판교수’에서 서식하는 노루의 피해에 시달렸다. 대정읍 구억리 박근호(1930년생, 남) 씨는 농작물의 노루 피해를 줄이려고 ‘판교수’ 주변 밭에 올가미를 설치하는 수가 많았다. ‘판교수’의 노루들은 그 주변 농경지를 넘나들며 농작물을 헤치기 일쑤였다. 대정읍 구억리 사람들은 노루 올가미를 ‘노리코’라고 하였다. 대정읍 구억리 사람들은 ‘노리코’를 보통 말총, 오미자 줄, ‘졸겡잇줄’(멀꿀)로 만들었다.

말총으로 만든 ‘노리코’를 ‘총갈리코’, 오미자 줄로 만든 ‘노리코’를 ‘넌출코’, 그리고 ‘졸겡잇줄’로 만든 ‘노리코’를 ‘졸겡잇줄코’라고 하였다. 박씨는 나에게 ‘노리코’ 설치 모습을 보여주었다. 칡넝쿨로 ‘노리코’를 만들어 바위틈에 박혀 있는 지름 2.5㎝의 팽나무를 구부리고 커다란 돌멩이로 눌러놓고 ‘노리코’ 중에서 ‘암코’를 설치하였다. ‘노리코’는 ‘암코’와 ‘숫코’가 전승되었다. ‘암코’는 코걸이에 줄을 구부려 끼우고, 그 사이에 줄을 끼우는 올가미라는 말이고, ‘숫코’는 코걸이에 줄을 곧추 끼우는 올가미라는 말이다.

‘판교수’ 주변 밭 주변에 설치한 ‘노리코’로 잡은 노루는 박씨 혼자 차지하였다.

[사례4] 애월읍 광령리

1953년 겨울, 제주도에 폭설이 내리는 어느 날이었다. 한라산 노루들은 폭설을 피하여 애월읍 광령리 마을까지 내려왔다. 애월읍 광령리 한 청년은 노루를 잡으려고 노루 뒤를 쫓고 있었다. 마침 애월읍 광령리 고석돈(1924년생, 남) 씨의 사냥개가 노루를 물어 잡았다. 애월읍 광령리에서 ‘북눈’이 내리는 날 노루를 몰아 잡은 한 청년은 사냥개 주인에게 노루고기 흉 하나만 사냥개 값으로 떼어주고 나머지는 모두 혼자 차지하였다.

분육(分肉)과 한라산의 소유권

사례1의 표선면 성읍리 한씨가 자기 소유 밭에서 노루가 다니는 길목에 대꼬챙이를 꽂아놓고 잡은 노루와 사례3의 대정읍 구억리 박씨가 자기 소유 밭에서 노루가 다니는 길목에 설치한 ‘노리코’로 잡은 노루는 비분육 대상의 노루였기에 각각 혼자 차지하였다. 사례4의 애월읍 광령리 어느 청년이 1953년 겨울 폭설, 곧 ‘북눈’이 내리는 날 마을 안에서 잡은 노루는 비분육 대상의 노루였지만, 노루의 흉만은 사냥개 임자 고씨에게 떼어주고 나머지 노루고기는 혼자 차지하였다. 제주도에서는 산짐승을 물어 잡은 사냥개는 그 값으로 개가 물어 잡은 노루의 흉을 차지하는 것은 하나의 법도로 작용하였기 때문이었다.

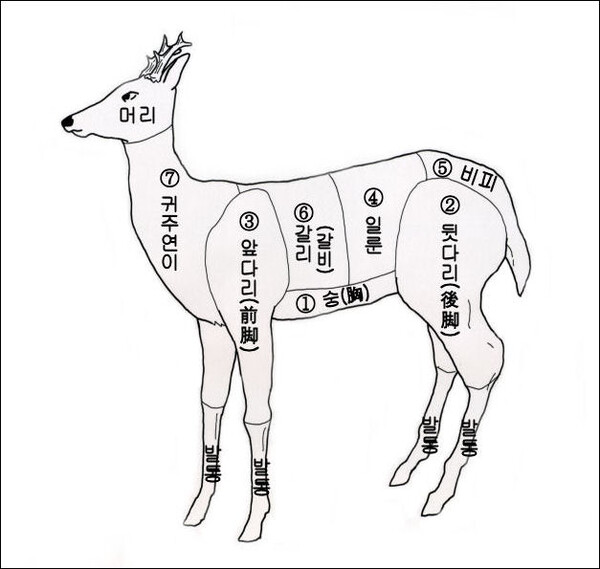

사례2의 서귀포시 도순동 임씨가 ‘상잣’ 위에서 잡은 노루는 분육의 대상이었다. 분육은 법도에 따라 이루어졌다. ‘분해쟁이’들이 노루를 칼로 잡았다. ‘분해쟁이’는 ‘상잣’ 위에서 잡은 산짐승의 지분(持分)을 차지하려고 몰려든 사람이라는 말이다. 우선 칼로 노루 ‘발통’ 4개를 잘라냈다. ‘발통’은 산짐승의 무릎 아래쪽 다리라는 말이다. 그리고 순서에 따라 노루를 부위별로 분해(分解)하였다. 그 순서는 뒷다리, 앞다리, 항정(목덜미), 숭(흉), 비피(엉덩이), 갈리(갈비)였다.

노루의 머리 부분이 붙어 있는 노루 가죽을 뒤집었다. 그리고 그 안에 앞다리와 뒷다리, 그리고 ‘발통’을 담았다. 이를 ‘포’라고 하였다. ‘포’는 노루를 잡은 사람의 몫이었다. 노루를 잡은 사람을 ‘주인’이라고 하였다. 나머지 뒷다리 1개, 앞다리 1개, 항정(목덜미), 비피(엉덩이), 갈리(갈비)를 놓고 ‘주인’과 ‘분해쟁이’들이 똑같이 분육하였다. 사냥물 ‘주인’과 ‘분해쟁이’ 숫자가 5명일 때는 토막 낸 고기를 연장(年長) 순에 따라 하나씩 차지하였다. 뼈째 토막낸 고기를 ‘뼛수’라고 하였다. 그런데 ‘분해쟁이’들이 많이 몰려들어 ‘뼛수’로 노루고기를 나누지 못할 때는 뼈다귀에 붙은 고기를 칼로 모두 발라냈다. 뼈다귀는 ‘주인’이 차지하였고, 나머지 살코기는 ‘주인’과 ‘분해쟁이’의 숫자대로 나누고 각각 하나씩 차지하였다. ‘주인’과 ‘분해쟁이’의 숫자대로 나누어 놓은 고기를 ‘번지’라고 하였다.

왜 제주도 사람들은 한라산 아래에서 잡은 노루는 잡은 사람이 혼자 독차지하고, 한라산에서 잡은 노루는 사냥에 아무런 기여를 하지 않은 사람들과도 나누었을까? 그것은 한라산은 제주도 사람들이 공동으로 소유하고 있다고 여겼기 때문이다. 모두의 것이니, 나누었던 것이다.

한라산에서 제주도 사람들이 산짐승을 잡았을 때, ‘비분육’과 ‘분육’을 가르는 지점은 원래는 ‘하잣’이었다. ‘하잣’은 방목한 국마(國馬)로부터 농경지를 보호하기 위해 쌓은 성벽과 같이 쌓아 두른 돌담이라는 말이다. ‘하잣’은 처음 제주 사람 고득종이 조정에 건의하여 세종임금 시절인 1429∼1430년 사이에 축조되었다. 18세기 후반에 이르러 위쪽으로 성벽과 같이 쌓아 두른 돌담이 하나 더 만들어지게 되었다. 이를 ‘상잣’이라고 하였다. 아래쪽의 최초 성벽과 같이 쌓아 두른 돌담은 ‘하잣’이 되고 위의 것은 ‘상잣’이 되었다. 이때부터 ‘상잣’은 ‘비분육’과 ‘분육’의 가름이 되었다.

1970년 3월 24일, 한라산이 국립공원으로 지정되면서부터 한라산에서 노루 사냥은 금지되었고, ‘분육’도 이루어질 수 없게 되었다. 또한 제주도 사람 공동소유였던 한라산은 국가 소유의 한라산이 되어버렸다. 더불어 제주도에서 전승되었던 ‘분육’과 ‘비분육’의 법도도 사라지고 말았다.

[고광민의 제주 생활사]는 제주의 문화와 자연을 사랑하고 사람을 존중하는 ‘이니스프리 모음재단’과 함께 합니다.

# 고광민

1952년 제주도 출생. 서민 생활사 연구자.

저서 ▲동의 생활사 ▲고개만당에서 하늘을 보다 ▲마라도의 역사와 민속 ▲제주 생활사 ▲섬사람들의 삶과 도구 ▲흑산군도 사람들의 삶과 도구 ▲조선시대 소금생산방식 ▲돌의 민속지 ▲제주도의 생산기술과 민속 ▲제주도 포구 연구 ▲사진으로 보는 1940년대의 농촌풍경 ▲한국의 바구니 외.