[김민수의 포토에세이] 더 큰 행복에도 불평하는 우리네

| ||

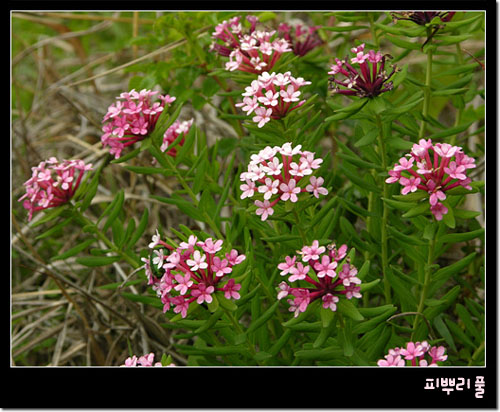

이름만 들어도 아련한 피뿌리풀.

4.3항쟁의 소용돌이 속에서 억울하게 죽어간 이들의 한을 간직하고 피어난 꽃처럼 느껴지는 꽃이다. 누군가는 그랬다. 죽어간 원혼들의 한 맺힌 피가 맺혀서 핀 꽃이 바로 이 꽃이라고.

나도 그 꽃을 처음 보았을 때 그런 상상을 했었는데 그것은 나의 상상만이 아니라 제주의 역사를 아는 분들은 정말 그럴 것이라고 했다.

산불감시요원이라는 분이 이상한 꽃을 보았는데 알려줄 수 있냐고 했다.

"어디쯤인데요?"

손으로 가리킨 곳은 피뿌리풀이 있는 곳이었다.

함께 그 곳에 가서 그들과 조우를 했다.

"피뿌리풀입니다."

"아, 드디어 내 궁금증이 풀렸수다게. 이십 년 전만 해도 지천이었는데..."

아니, 이십 년까지 거슬러 올라갈 필요도 없이 불과 몇 년 전에도 지천이었는데 한해가 다르게 그 개체수가 줄어들고 있다. 키우기가 힘든 꽃, 차라리 캐다가 정성을 드려 키우는 것이 나을 것도 같다. 이미 포크레인이 코앞까지 밀고 들어온 마당에 그들을 그냥 두는 것이 그들을 사랑하는 방법일까 혼란스럽다. 그러나 그렇게 포크레인에 밀려 그들의 깊은 뿌리가 잘려나가 자취를 감춰버린 후에야 인간이 후회할 수 있다면, 그것도 그들의 몸부림이리라 생각하고 무거운 발걸음을 돌린다.

| ||

서양민들레라고도 하고 개민들레라고도 하는데 어떤 눈으로 바라보아야 할지 모르겠다. 한라산 윗세오름까지 진출한 개민들레, 그들의 생명력은 처절하다 못해 섬뜩했다.

오름마다 개민들레의 행렬이 이어지고, 해마다 보랏빛 향유들판에 흰눈이 내린 듯한 물매화의 행렬도 해마다 그 빛을 잃어가고 있다. 토종의 것들에 대한 무조건적인 애착이 아니라 서양 것들에 밀려나는 우리네 역사를 보는 것 같아 마음 아프게 다가오는 꽃이다.

어쩌랴.

꽃이라는 꽃은 다 없어지고 개민들레가 지천이 되어서야 뒤늦은 후회를 하는 것이 우리네 현실일터인데.

자신들의 삶을 위해 다른 것들을 자라지 못하게 하는 그들의 습성이 흡사 제국주의의 습성을 닮았다.

"와, 정말 예쁘다!"

관광객들의 눈에 비친 그들의 모습이었다.

그러나 그들이 피어있는 만큼 그들 대신 들판을 채우고 있어야 할 우리의 꽃들은 그 빛을 잃고 뒤편으로 밀려나 그 모진 삶을 숨차게 살아가고 있다. 마음이 아프다.

| ||

보릿고개를 넘기기만 하면 배고픔도 찢어지는 가난도 끝날 것만 같던 기대감이 얼마나 허무한 것이었는지는 어른이 되어서 알았다.

보리가 익기 전 들판의 쑥을 뜯어 개떡을 만들어 먹고, 나물죽을 쑤어 먹으면서도 보리가 익으면 이젠 배고프지 않을 거야, 이젠 모를 내고 풍년이 들면 올 겨울처럼 배고프지 않아도 될 거야 하던 기대를 품고 살았던 시절들이 있었다. 그 꿈이라도 없었다면 절망했겠지.

무슨 연유인지는 모르겠지만 '맥주보리'란다.

아마도 전량 수매되어 맥주 만드는데 사용되기 때문인 듯 하다. 맥주 한 컵을 만들기 위해 얼만큼의 맥주보리가 필요한 것인지는 모른다. 굶어 죽어가고 있는 이들이 있는데 그 곡식으로 술을 만들고 고기를 만드는 것이 죄라고 폄하할 생각도 없다. 채식주의자도 아니고, 금욕주의자도 아니다. 내가 그토록 닮고 싶은 예수라는 사나이도 가나의 혼인잔치에서 포도주를 만들었으니 술을 먹고 안 먹고 하는 문제로 좋다, 나쁘다 할 생각도 없다. 단지 아무리 좋은 것이라도 지나치면 해가 되는 법이다.

그 만큼 세상은 풍요로워졌는지도 모른다.

하루 세끼를 건사하는 것만으로 만족하면서 살아가지 않는 시대고, 마켓의 진열장마다 먹을 것이 가득 쌓여있으니 그만큼 풍요로워 졌는지는 모른다. 그러나 우리의 배를 채우는 것이 풍요로워진 만큼 우리의 영혼도 풍요로워졌는지는 모를 일이다.

| ||

가장 낮아짐으로 가장 넓고 깊은 존재가 되었음을 알게 되었고 이 세상에서 빛처럼 살아갔던 이들의 깊고 넓은 삶도 끊임없이 낮아짐에 있었음을 알게 되었다.

나는 얼마나 낮아질 수 있는가?

낮아지려고 하는 그 속내에 높아지려는 욕심이 가득 차 있는 자신을 발견할 때마다 속물근성을 버리지 못하는 나로 인해 괴로워한다. 어쩌면 자기가 목소리를 높여 주장하는 것들은 타인에게 하는 말이 아니라 자신에게 하는 말이다.

제법 봄 같은 봄날이 이어지고 있다.

새벽 산책길에 찔레꽃의 향기가 그윽하고, 바다에 서니 찔레보다 더 진한 해당화의 향기가 해풍을 타고 코밑을 간지럽힌다.

그 작은 향기에도 행복해 할 수 있는 것이 사람이다. 그런데 어떤 날은 그보다 더 큰 행복의 조건들이 찾아와도 불평할 수 있는 것이 사람이다. 나도 그런 사람 중의 하나다.

김민수 시민기자

gangdoll@freechal.com