[심규호의 제주 마을 이야기]⑥ 당당한 납읍 (下)

제주의 진가는 멋진 관광지에만 있지 않다. 중산간부터 바닷가까지 긴 세월에 걸쳐 주민들이 뿌리 내리며 살고 있는 곳, 바로 마을에서 더욱 멋진 제주를 만날 수 있다. 2025년 새해를 맞아 심규호 중국학회회장이 신발 끈을 질끈 묶고 제주 마을로 향한다. 심규호 회장이 들려주는 흥미로운 마을 이야기를 [제주의소리]를 통해 만나보자. [편집자 주]

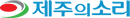

금산공원의 주희쌤

잘 만들어진 목재 데크를 따라 금산공원을 한 바퀴 돌았다. 그리고 다시 입구로 돌아나가는 길에 정헌靜軒 선생이 47세(1855년) 때 후학들과 시회詩會를 가졌던 송석대松石臺를 들렸다. 그곳에 금산공원 바로 옆에 있는 납읍 초등학교 1,2학년 학생들이 쓴 시가 줄에 매달려 펄럭이고 있었다. 「주희쌤」이라는 제목의 어린 아이 시를 읽으며 파안대소했다. 첫 번째는 제자 가운데 주희의 얼굴이 떠올랐기 때문이고, 두 번째는 주희朱熹(주자) 선생이 생각났기 때문이다. 그렇다면 주희의 「애련愛蓮」의 제목을 빌어 「애사愛師」의 시라고 할 수 있는데, 사도師道가 예전만 못한 지금 선생님에 대한 아이의 진심어린 사랑 고백이라니. 이 어찌 감동받지 아니하겠는가?

정헌 김용징

정헌 선생은 35세에 진사시에 합격하여 성균관에서 6년간이나 수학하였으니 벼슬길의 첩경을 따라 이제 곧 환로宦路가 환하게 열릴 것이 분명했다. 그런데 어찌 40세(헌종 14년, 1848년) 한창 나이에 제주로 귀향하는 길을 택했을까? 환로가 마땅치 않았기 때문인가? 아니면 환달宦達에 뜻이 없었기 때문일까? 한 가지 실마리를 찾아보면 이러하다.

조천읍 신촌리 사람 매계梅溪 이한진李漢震(1823~1881년)이 그를 만나 이런 시를 남겼다. “밝은 달 그윽한 곳 청산에 안거한 기세 높은 이로다(明月幽閑地, 靑山偃蹇人).” 원래 ‘언건偃蹇’이란 단어는 그리 좋은 뜻이 아니다. 옆으로 넘어질 듯 삐딱하고 절름발이처럼 한쪽 발을 절며 느리게 걸으니 주로 교만하고 방자한 이를 묘사할 때 쓴다. 하지만 또 다른 뜻도 있다. 편안히 누웠다는 뜻의 ‘안와安臥’도 있고, 기세가 남을 능가한다는 뜻도 있다.

이 세 가지가 서로 다른 듯하나, 나름 어울리는 부분이 없지 않다. 기세가 높으면 때로 오만하다는 느낌을 주고, 남들이 다 좋아하는 벼슬길 마다하고 청산에 은거하려면 남들을 능가할 고매한 인격의 소유자여야 한다. 이한진이 소동파의 시에도 나오는 ‘언건’이란 글자를 빼든 것은 탁월한 선택이다. 아마도 이한진은 추사를 찾아가던 길에 한적하고 아름다운 마을 납읍에서 청산에 은거하는 고매한 이, 정헌 선생을 만났을 때 범접하기 힘든 무언가를 느꼈을 터이다. 하지만 대나무 숲속에 바람 솔솔 부는 밝은 달밤, 이야기는 무르익고, 간간이 웃음이 피어나면서 절로 친해졌으리라. 마지막 구에서 “야심한 밤 솔바람 대나무 숲에서 담소하다보니 절로 친해졌네(夜闌松竹裏, 談笑自相親).”라고 읊은 까닭이 여기에 있다.

아마도 그는 스승인 추사를 만나 정헌 선생과 만난 이야기를 했을 터이고, 그렇지 않아도 제주에 고매한 인품에 글 잘 쓰는 이가 있음을 알고 있던 추사도 맞장구쳤을 것이다. 추사가 정헌 선생의 부친 김봉철金鳳喆의 비문을 써준 것도 나름 이유가 있을 듯하다.

정헌의 한시집 『도유대연헌』

정헌은 제주의 세 군데 향교(제주향교, 정의향교, 대정향교)에서 모두 교수를 역임했다. 당연히 제자들이 적지 않을 터인데, 선생의 비문에 보면 선진先進의 뛰어난 제자가 열에 한 둘이 있었고, 훌륭한 손자가 있어 그 전함을 잃지 않았다고 했다. 훌륭한 손자는 동암東巖 김성구를 말하는데, 조부의 훌륭한 행적을 본받아 집안 친족들이 효孝(효성스러움)라 칭하고, 마을사람들이 제悌(연장자를 잘 섬김)라 일컬었다고 한다.(『』, 222) 하여 마을 유지들이 그의 계송비繼頌碑를 세웠다. 또한 『도유대연헌屠維大淵獻』(중국 고대 태세기년법太歲紀年法에 나오는 말로 도유는 12간지에서 기己, 대연헌은 해亥에 해당한다. 따라서 기해년(1839년)에 처음 시집 제목으로 삼았다는 뜻이다)이라는 제목도 한시집을 남겼다. 시집에 수록된 시는 대략 250여 편인데, 모두 7언 배율(장률長律)이다. 보통 다른 이들의 한시집을 보면, 5, 7언 절구도 있고, 율시도 있으며, 간혹 배율이 있기 마련인데, 정헌 선생의 시집에는 절구나 율시가 전혀 보이지 않는다. 오로지 배율만 그것도 대부분 50구 이상이다. 당연히 근체시이니 압운이며 대우가 중시된다. 예로부터 배율에 능한 이로 이규보李奎報를 거론하는데, 문재를 자랑하기 위함이라는 말이 있을 정도로 작시作詩가 쉽지 않다.

얼핏 살펴보니 「송궁送窮」, 「가사호假四皓」처럼 가난한 은거 생활의 모습이 보이는가하면 「횡삭부시橫槊賦詩」처럼 삼국지 조조의 이미지를 빌어 자신의 뜻을 언뜻 보인 시도 있다. 정헌형제회靜軒兄弟會에서 유고문집 『도유대연헌』(2015년)을 출간하여 다행이나 아쉽게도 번역이 되지 않아 필자 같은 보통 사람들이 접근하기 쉽지 않다. 적지 않은 비용이 들겠지만 번역 출간을 서둘러야 하는 이유를 들자면 한두 가지가 아닐 듯싶다.

송덕비

길을 따라 마을 한 바퀴를 돌다보니 이곳저곳에 비석에 제법 많이 세워져 있다. 주로 송덕비나 기념비가 많은 것은 다른 마을과 다를 바 없는데, 특히 김용징 선생의 기념비를 보니 새삼 반가웠다. 말이 나왔으니 말인데, 이른바 조선시대 목사들 중에는 영 형편없는 이들도 적지 않아 송덕비라고 하여 정말 ‘송덕’의 실질이 있었다고 믿을 것이 아니다. 누군가는 옆구리 콕콕 찔러 세우도록 했을 것이고, 후안무치하게 강제한 경우도 있을 수 있다. 그래서 송덕비에 이름만 마모되어 없어진 것도 있고, 아예 무너뜨린 것도 있다. 송덕비는 남은 이들이 떠난 이가 사무치게 그리워 그 큰 덕망과 위업을 기리기 위해 세운 것인데, 과연 그리 많은 이들이 그리 많은 업적은 남긴 것인지, 그리 많은 덕망과 위업을 갖추었는지 알 수 없다.

태산석감당

젊은 부부가 경영하는 카페에서 커피 한 잔씩 마시고 마을길을 따라 걷다가 흥미로운 것을 발견했다. 교차로 한 쪽에 자리한 이층집 문 옆에 서 있는 「태산석감당泰山石敢當」. 앗, 이건 뭐지?

몇 년 전 타이완 펑후다오(澎湖島)에 갔다가 똑같은 글자가 새겨진 비석을 본 적이 있다. 사실 오키나와나 중국 푸젠성 일대에서는 흔히 볼 수 있는 일종의 벽사비辟邪碑이다. 석감당石敢當은 서한西漢 시대 사유史游가 쓴 어린아이를 위한 습자교본 『급취장急就章(급취편急就篇)』에 처음 보이는데, 과연 그 뜻이 무엇인지 해석이 구구하다. 석감당은 ‘태산석감당’이라고도 칭하는데, 태산석이 사악한 기운을 감당한다는 뜻으로 풀이하는 것이 일반적이다. 그 옛날 중국 황제들이 봉선封禪 의식을 행하던 동악東岳 태산의 돌에 신묘한 기운을 부여한 셈이다. 원나라 도종의陶宗儀의 『남촌청결록南村輟耕錄』에 따르면, “오늘날 사람들은 집 문 앞이나 골목, 경계, 다리, 길 등 요충지에 작은 석장군石將軍을 세우거나 석비石碑를 심어 놓고, 그 위에 석감당石敢當이라고 새겨 재앙을 내쫓았다.”라고 하였으니, 그 연원이 상당히 오래되었음을 알 수 있다. 그런데 그것을 납읍에서 보다니! 하마터면 초인종을 눌러 주인장에게 물어볼 뻔했다. 이래저래 납읍은 많은 것을 보고 느끼도록 해준 당당하고 멋진 마을이었다. 하여 돌아오는 길 내내 즐거웠다.

심규호

한국외국어대학교 중국어과 졸업, 동대학원 중문학 박사. 제주국제대 교수, 중국학연구회, 중국문학이론학회 회장 역임. 현 제주중국학회 회장, 별꼴학교 이사장.

저서로 ‘육조삼가 창작론 연구’, ‘도표와 사진으로 보는 중국사’, ‘한자로 세상읽기’, ‘부운재’(수필집) 등이 있으며, 역서로 ‘중국사상사’, ‘중국문학비평소사’, ‘마오쩌둥 평전’, ‘덩샤오핑과 그의 시대’, ‘개구리’, ‘중국사강요’, ‘완적집’, ‘낙타샹즈’ 등 70여 권이 있다.