[지슬로 본 제주4.3] ④ 한국판 쉰들러리스트 4.3속 착한 군인들의 이야기

1948년 11월 서귀포시 동광리 마을은 군인들 세상이었다. 소개령(사람들을 분산시키는 일) 소식조차 모르는 주민들을 향해 총알이 날아들었고 보금자리는 하늘이 붉어질 만큼 타올랐다.

무차별적인 살인이 이어지면서 젊은이들은 연이어 마을을 벗어나 산과 동굴 속으로 숨어들었다. 당시 17살이던 고두언씨는 아버지가 준 방한모를 쓰고 사촌들과 함께 인근 오름으로 몸을 피했다.

산속에 이르자 제9연대에서 탈영한 장병 2명이 눈에 들어왔다. 오름 꼭대기까지 오르니 마을에서 비명과 함께 총소리가 들렸다. 그날 애국반장이었던 고씨의 아버지는 집 밖으로 나갔다 군인들에 죽임을 당했다.

반대로 고씨의 할아버지와 큰아버지는 ‘마을에 집결하면 죽으니 집에서 나오지 말라’는 좋은 군인들의 귀띔으로 간신히 목숨을 구했다. 토벌대 사이에서도 폭도로 내몰린 마을사람들의 희생을 줄이기 위한 양심적 군인과 경찰이 존재했다.

당시 15살이던 동광리 주민 신원숙(85)씨는 당시를 이렇게 회상했다. “경찰관인 강 아무개는 정말 나쁜놈이었다. 이웃들을 막 대했다. 주민들이 돈을 빌리면 힘을 내세워 땅까지 빼앗아 갈 정도였다”며 당시를 회상했다.

동광리 사건을 배경으로 한 영화 <지슬>에서도 이른바 ‘착한 군인’과 ‘나쁜 군인’이 등장한다. 영화 속 박상덕 일병과 김동수 이병은 주민들이 죽고 마을이 불타자 이런 얘기를 나눈다.

“대체 누가 폭도냐. 이 마을에 폭도가 있기나 한거냐?” “폭도는 무슨. 그냥 명령 때문에 우리가 이러는 거지” 이 둘은 결국 탈영을 꿈꾸다 한명은 죽고 나머지 한명은 어린아이를 살려 산으로 피신한다.

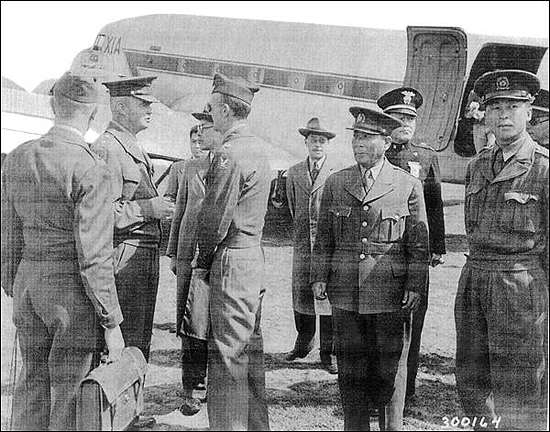

실존 인물인 김익렬 제9연대장(중령)과 문형순 경찰서장, 김성홍 신흥구장(현 리장), 강계봉 순경, 서북청년단 단원 고희준씨, 정성순 경사 등은 수많은 양민들을 학살에서 살려낸 대표적 ‘좋은 군인(경찰)’에 속한다.

9연대장인 김익렬 중령은 1948년 4월 유혈사태를 막기 위해 무장대 진영에 직접 들어가 책임자인 김달삼과 4시간의 대화 끝에 ‘4.28 평화협상’을 이끌어낸 인물로 유명하다.

문형순 경찰서장은 한국전쟁 당시 ‘적에게 동조할 가능성이 있는 사람은 검거하라’는 이른바 예비검속 사건 속에서 해병대 정보참모의 명령을 거부하고 주민들의 희생을 최소화한 경찰관이다.

문 서장은 1950년 8월30일 제주에 주둔한 해병대 정보참모 김두찬 해군중령이 보낸 총살 독촉 명령서에 ‘부당하므로 불이행한다’는 회신을 보내 대량학살을 거부했다. 당시 그의 노력으로 성산지역 주민의 희생은 8명에 불과했다.

‘착한 군인’의 반대편에 선 영화 <지슬> 속 김 상사와 서북청년단을 상징하는 인물인 고 중사는 그 반대다. 잔인하게 사람을 죽이고 마을을 불태우고 여성을 겁탈하는 만행을 저지른다.

김 상사는 결국 부하로 나온 주정길 이병에 의해 죽는다. 불에 탄 시체를 먹은 돼지를 삶던 그 가마솥에 갇혀 죽는다. 자신을 죽이는 동생 정길이는 바로 김 상사의 여동생이다.

제작자는 영화 <지슬>을 통해 65년전 4.3사건으로 억울하게 돌아간 영령들의 넋을 기리고 있다. 당시 참혹함을 최대한 억제하고 객관적 시각에서 바라보도록 ‘착한 군인’과 ‘나쁜 군인’도 등장시켰다. 이른바 ‘화해와 상생’을 위한 제작자의 의도를 엿볼 수 있는 대목이다.

제주 4·3 특별법 제2조에는 4·3사건을 ‘1947년 3월1일을 기점으로 1948년 4월3일까지 발생한 소요사태. 그리고 1954년 9월21일까지 제주도에서 발생한 무력충돌과 진압과정에서 주민들이 희생당한 사건’으로 규정하고 있다.

군사정권때까지 제주 4·3사건은 '북한의 사주에 의한 폭동'으로 정의했다. 이에 반대하는 의견은 허용치 않았다.

1980년대 후반부터 사회단체와 학계 등을 중심으로 증언과 연구결과가 잇따라 발표되고 2000년 1월 여야의원 공동 발의로 '제주 4·3사건 특별법'이 국회를 통과하면서 진상규명이 이뤄졌다.

<제주의소리> 취재진은 4.3특집을 준비하면서 당시 아픈 역사를 독자들에게 조금이나마 전달하기 위해 영화 <지슬>의 주요 무대가 간 동광리 마을을 찾아 당시 생존자들의 생생한 이야기를 들었다. 영화도 상영관을 찾아 두 번씩 봤다.

강경주 동광마을리장의 협조를 얻어 65년 전 마을 주민들이 목숨을 구하기 위해 숨어 살았던 동굴 ‘큰넓궤’도 직접 들어가 봤다. 시체를 찾지 못해 넋을 기려 만든 ‘헛묘’와 지금은 잃어버린 마을이 된 ‘무등이왓’ 터도 찾아 당시 학살 현장의 증언도 담아냈다.

4.3 당시의 참혹함이나 영화의 숨은 의미를 기사로 제대로 표현해 내지 못한 부족함을 고백하면서 4.3의 비극을 화해와 상생으로 승화시키려는 의도만은 독자들에게 전달되길 바라는 마음으로 제65주년 4.3을 맞이하려 한다. <제주의소리>

<김정호 기자 / 저작권자ⓒ제주의소리. 무단전재_재배포 금지>