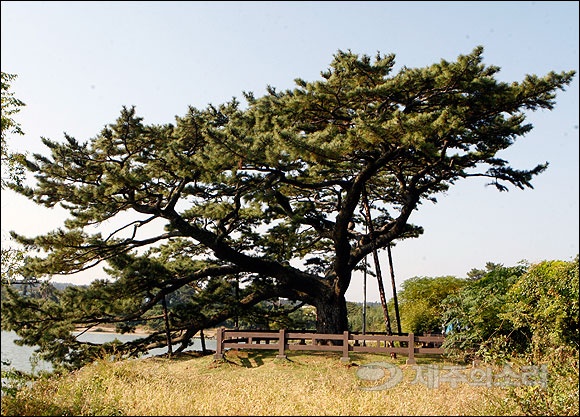

<제주의소리>가 지속적으로 보도한 소나무재선충병 감염목 ‘모두베기’ 사업과 관련해 제주도가 ‘소규모 모두베기’로 궤도를 대폭 수정했다.

제주도는 18일 제주특별자치도 소나무재선충병 조사연구 및 방제전략수립 연구소의 주최로 제주에서 열린 일본 나카무라 가츠노리(中村克典) 박사 초청 행사에서 이 같은 계획을 언급했다.

임업적 개념의 모두베기는 재선충병 감염이 심한 지역의 소나무 숲을 모두 제거하는 방식이다. 고사목은 물론 생목까지 벌채해 재선충병 추가 확산을 원천적으로 막는 효과가 있다.

제주도는 지난 5월7일 소나무재선충병 2차방제 성과를 발표하는 자리에서 소나무가 50% 이상 고사한 송림(소나무숲)에 한해 살아있는 나무까지 자르는 모두베기 사업을 처음 언급했다.

민간업체에 벌채 비용을 부담시키는 대신 원목을 무상으로 제공하는 구체적 방안까지 제시했다. 모두베기가 끝난 현장에는 편백나무와 황칠나무 등을 심는 수종갱신 사업 계획도 밝혔다.

시민사회단체를 중심으로 환경파괴 논란이 불거지자 제주도는 8월25일 소나무재선충병 용역 중간보고회에서 모두베기 대상지를 공유지로 한정하는 등 사업을 대폭 축소하겠다고 말했다.

도내 소나무재선충병 피해면적은 해송림 전체 1만6284㏊의 43.5%인 7088ha이다. 이중 제주도가 집단피해지로 지목한 면적은 제주시 102ha, 서귀포시 16ha 등 총 118ha에 이른다.

멀쩡한 소나무까지 자르는데 필요한 예산은 525억원 상당이다. 새로운 나무를 심는데 드는 예산도 134억원에 이르는 등 제주도가 추정한 전체 사업예산만 659억원에 달했다.

이후에도 환경파괴 등의 지적이 계속되자 제주도는 임업적 방제 접근방식이 아닌 이른바 제주형 ‘소규모 방제방식’으로 방향을 틀고 이르면 이달부터 방제 작업에 나서기로 했다.

‘소규모 방제’는 초기감염 지역인 선단지 등을 중심으로 감염목이 발생하면 추가 확산을 막기위해 반경 10~15m 이내의 소나무를 모두 제거해 파쇄하거나 훈증하는 방식이다.

도로나 농경지 주변에 듬성듬성 위치한 소나무의 경우 감염 통로가 될 수 있고 미관상 좋지 않은 만큼 특정 구역을 정해 모두 제거하는 계획도 세웠다.

정규원 한국산림기술사협회 부회장은 “일본식 모두베기는 벌채를 민간에 맡겨 수익을 내도록 하는 임업적 개념”이라며 “제주는 경관적 측면에서 접근하고 후계목이 없는 형태”라고 말했다.

정 부회장은 “소규모 모두베기에 대한 후보지 선정을 마무리하면 시범적인 방제가 이뤄질 것”이라며 “농경지 주변 모두베기도 최근 3년간 감염이 이어진 지역을 검토중”이라고 설명했다.

일본 일부 지자체는 제주도가 애초 추진하려던 모두베기 사업을 이미 진행하고 있다. 감염이 심한 지역의 소나무는 모두 제거하고 자연갱신을 통해 숲을 지켜나가는 선택과 집중의 방식이다.

이날 제주를 찾은 일본 삼림종합연구소 동북지소 생물피해연구부의 나카무라 가츠노리 박사도 사실상 완벽한 소나무재선충병 방제는 없다며 제주 실정에 맞는 방제법 적용을 주문했다.

나카무라 박사는 “모든 소나무를 지키는 것은 무리가 있다. 지켜야할 소나무 숲을 선정하고 주변을 단절하는 방식이 필요하다”며 선택과 집중을 통한 방제를 거듭 강조했다.

제주시 애월읍 고내봉과 수산봉, 과오름, 하가리 중산간 지역의 소나무재선충병 감염지역을 차례로 둘러보고 조언도 아끼지 않았다.

나카무라 박사는 “제주의 경우 토양 특성상 벌채후 훈증의 효과가 높지 않을 것 같다”며 “오름처럼 외부 반출이 힘든 지역은 절단 후 촘촘한 그물망으로 막는 것이 좋다”고 말했다.

항공방제가 어려운 지역에 추진중인 연막 지상방제에 대해서는 “연막살포 사례는 처음 본다. 일본의 경우 생태계 파괴 문제 등으로 연막을 사용하지 않는다”고 설명했다.

소나무재선충병 매개충인 솔수염하늘소를 친환경적으로 유인해 포획하는 '페로몬 유인트랩'에 대해서도 부정적인 입장을 보였다.

나카무라 박사는 “페로몬 트랩을 설치하면 다른 지역의 매개충까지 유입해 피해를 더 확산시킬 수 있다”며 “사실과 효과가 없고 결과적으로 권장하는 방법이 아니”라고 말했다.