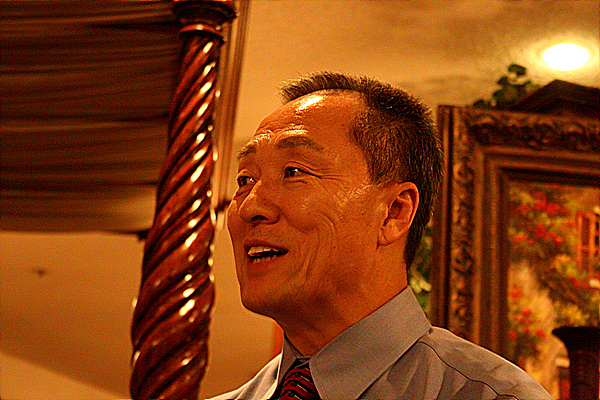

[인터뷰] 미 상류층이 찾는 명품가구, ‘찰스 화인 퍼니처’ 이종실 회장

필자가 LA를 찾은 때는 마침 이종실 회장(LA제주향토회)이 운영하는 스토어에서 할인세일 행사를 하는 기간. 전날 향토회 사무실에서 임원들과 만나고 다음날 영업마감 시간인 7시경 매장으로 찾아갔다.

LA에서 자동차로 1시간 정도 소요되는 거리에 있는 오렌지카운티. 플러튼 지역 요바 린다 블러버드(Yorbar Linda Bivd.)에 자리잡고 있는 ‘찰스 화인 퍼니처(Charles Fine Furniture)'가 그의 가게다. ’찰스‘는 이회장의 미국명으로, 자신의 이름을 브랜드로 내걸 만큼 자신있다는 말이리라.

“직원들에게 잘해주어야 합니다. 믿음이 중요하지요."

미국에 와 가구업에 진출한 지 20년 만에 자신의 이름을 내건 브랜드스토어를 가질 정도로 자리잡은 이회장의 성공 비결은 무엇일까? 물론 본인의 탁월한 마케팅 능력이 제일이겠지만, 다른 무엇이 있을 것 같은데...

“장사는 남의 말을 잘 들어야 합니다. 내가 못하는 부분은 안해요.” 자신이 이 가구들을 팔고 있지만 가구 디자인은 종업원들이 더 잘 안다고 덧붙인다.

“직원들에게 잘해주어야 합니다. 믿음이 중요하지요. 저는 식사도 직원들과 같이 먹습니다. 그래서 이들은 나를 친구라고 생각합니다. 멕시칸들을 종종 신뢰할 수 없다는 말을 하는데, 월급이 작아도 인간적 대접을 받으면 이들은 이직하지 않습니다”

이 스쳐가는 얘기 속에 그의 성공 비결이 담겨 있는 듯하다. 그래서 이 가게에서 일하는 직원들은 대부분 왕고참 들이다. 24년째 같이 일하는 직원에서부터 시작하여, 16년 12년짜리도 있다.

“너희들은 지금 가장 부강한 나라에, 가장 잘사는 시대에, 가장 잘사는 동네에, 가장 잘사는 집에서 산다”고 얘기한다. “그러나 이것도 변할 것이다. 영원한 건 없다”고 얘기한다. “미국이 콧대 때문에 망한다고 얘기하지 않나”고 겸손을 가르친다.

그의 원래 고향은 화북이다. 제주에 올때 마다 가면 사라봉과 별도봉을 올라가는데 산책코스가 너무 아름답다고 입을 모은다. 특히 화장실이 깨끗해 인상적이라는 그(이 얘기가 나오자 함께 자리한 김병삼 부회장 한마디 거든다. “근데 제주도는 모든 화장실의 영문 표기가 모두 'Toilet'으로 쓰는 데 이거 일본식 아니예요?”).

지난 88년 제주향토회 설립 초기부터 ‘이사’로 참여한 이종실 회장.

제주도에 대한 바람을 얘기해 달라는 요청에 “뭐 별로 없는데”라며 주저하던 이회장이 몇 가지 얘기를 던진다.

향토학교의 내실화 필요

둘째는 현재 동문통에 식구들이 살고, 외지에서 온 친구들은 신제주에 사는데 구제주와 신제주가 너무 판이한 것 같다는 느낌을 피력한다. 구제주 도민들이 꼭 아메리카 인디언같다는 것. 아메리카 인디언들은 그래도 정부가 마련해 준 인디언보호지역에서 살며 각종 특혜를 주는데, 제주 도민들에게도 이런 제도(특혜)가 필요하지 않나는 생각이란다.

다음으로 ‘향토학교’의 내실화에 대한 주문이다. 이회장은 향토학교에 2번이나 왔었다. 이회장은 이 향토학교를 잘 운영하면 큰 도움이 될 거라고 얘기한다. 그러기 위해서는 이 프로그램이 아이들에게 ‘즐거운 추억’으로만 끝내게 해서는 안된다고 강조한다. “그 프로그램에 참가한 청년들이 그들끼리의 네트웍을 구축하고 20년 후에도 연결되면 얼마나 좋겠습니까”라는 이회장. 향토학교를 통해 계속 네트워크할 수 있도록 꾸준하게 투자하고 좋은 프로그램을 개발해 주었으면 좋겠다는 것이다. 그리고 끝나고 난 후의 후속프로그램도 필요하고 중요하다고 강조한다.

이 주문은 전날 향토회에서 만난 임원진들도 한 목소리로 그 필요성을 강조한 바 있다. 사람이 돈이 되는 시대, 네트워크가 힘인 시대에 우리는 살고 있다. 미래세대들의 네트웤을 위한 투자에 우리는 더 관심을 가져야 한다.