[인터뷰] '문학의 집, LA' 를 평생의 업으로

전달문(38년생)씨의 출생지는 평양이다. 1·4후퇴 때 부친이 제주로 피난 와서 동문통에 ‘전의원’을 개업했다. 북교-피난중-오현고(6회,58년 졸)를 나왔고 중앙대 문리대 철학과를 졸업했다. 서울에 있을 때는 고교 2년 후배인 현경대 전의원과 오윤덕 변호사 등과 오류동에서 자취생활을 했다고.

‘대한일보’, ‘매일경제’의 전신인 ‘대한상공’의 기자로 있었으며, ‘여원’ 편집장, 한국화장품 기획실장을 지냈다. 서울에 있을 때부터 ‘예림원’이라는 출판사를 운영했는데, 예림원은 제주문화예술인들의 서울 집결지로 기능했다(아직도 이 출판사의 대표직을 그는 유지하고 있다).

61년 한국문학 ‘심상’을 통해 데뷔. 당시 한국문학에는 김동리 씨가 있었고, 박목월시인의 추천으로 등단했다. 최근 4·3을 그린 소설 ‘연북정’을 출간한 한양대 명예교수 ‘김시태’ 교수와 동기이며, 현길언과 함께 제2회 한라문화제 백일장에서 장원을 수상하기도 했단다. 김광협, 오성찬 씨등과 함께 ‘석좌 동인’으로 활동했으며, ‘아열대 문학’에도 관여했다.

지난 80년에 이민 와서 27년째 된다. 미국에 와서 ‘US Korean Business Times’라는 신문을 창간, 83년부터 87년까지 운영하다 폐간했다.

전달문 씨가 미국에 왔을 때, 미국에는 한국출신 문인들이 거의 없었다. 그래서 전씨는, 이제는 작고한 박남수(뉴저지 거주), 한갑주, 이세방 사진작가, 송상옥(조선일보 출신) 등과 함께 ‘미주한국문인협회’를 창설한다. 그 때가 82년 9월, 그해 12월에 이민문학의 효시인 ‘미주펜문학’을 창간했다. 당시 하와이에 구상 선생이 계셔서, LA로 초대하여 출판기념회를 열었다고.

5년 후인 87년에는 ‘재미시인협회’를 창립했고, ‘수필문학가 협회’도 97년 창립시켰다. 당시는 수필가가 거의 없어서 그가 20여명 추천했다. 그야말로 이민문학의 선구자인 셈이다.

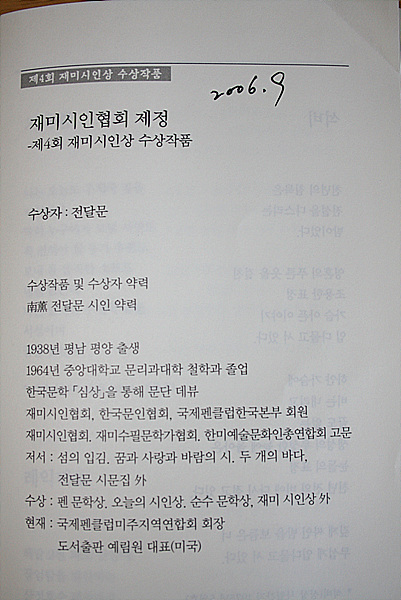

이러한 공로를 인정받아 지난해 9월에는 재미시인협회 제정 제4회 ‘재미시인상’을 수상했다. 전씨는 “내가 만들고 내가 타는 게 그래서 그동안 사양했었다”며 계면쩍어 한다.

94년 경 귀국해서 제주 문인들도 만나고 오현 출신 귤림문학회 동인들도 만났다. 상금이 없어서 ‘귤림학생문학상’을 주지 못한다는 말을 듣고 5회까지 매년 2천불씩 송금했었다고. 이제는 ‘귤림문학상’도 ‘귤림학생문학상’도 자체적으로 잘 진행되고 있다며 흐뭇해한다.

우도에 대한 각별한 애정

전씨는 제3대 김광태 향토회장 시절, LA제주향토회 이사장을 맡았다. 그 때, 우도와 자매결연을 맺고 6명을 초청, LA를 견학시켜 보냈다.

그의 우도에 대한 애정은 각별하다. 평양 출신인 그가 우도와 어떤 연이 있었길래...대학 재직시절 우도에서 작품을 구상한 적 있다는 그. 우도에서 교편생활도 했었다. 미국으로 이민 오면서 우도에 자신이 소장하고 있던 책들을 모두 기증하고 왔다. 당시 제주대에 재직하고 있던 현길언 교수 도움으로. 우도면사무소와 연평중에 전씨가 쓴 시화(詩畵)가 있다는데 아직도 그 자리에 있는지 궁금하다.

우도에 2004년에 갔었는데 너무 달라졌다며 한숨을 쉰다. “난 옛날 소섬을 생각하고 갔는데...” 그래서 쓴 시가 ‘내가 버린 섬, 내 안의 섬 우도’다.

LA 향토회 창립 당시 향토회 회칙을 그가 만들었다. 거기에 보면 회원 자격으로 “제주도에 10년 이상 거주한 자”로 되어 있다. “내가 낄라고 그렇게 만들었지...태생이 이북 출신이어서 회장은 못하고 이사장만 하라고 하대?” 하면서 웃는다.

꿈꾸는 '문학의 집, LA'

주변에서는 전씨가 “자식 농사 하나는 잘 지었다”고 부러워 한다. 큰아들인 스티브 전(전승휘 40세)은 UC샌디에고 경영학 박사로 샌퍼난트 밸리에 사무실을 갖고 있는 MIS컨설턴트로서 대학강의를 나가고 있다. 며느리 또한 교수다. 둘째인 에드워드 전씨는 UC버클리대 법대와 로스쿨 출신으로 미국로펌에서 변호사로 5년 있다가, 삼성으로부터 국제변호사 추천의뢰를 받은 버클리대의 추천을 받아 작년 10월에 국내에 입국, 삼성건설의 해외법무 담당 변호사로 스카웃되어 왔다.

전씨는 “내년 정권이 바뀌면 어렵지 않겠어?” 하면서 “지난 2004년에 (문예진흥원장이던) 현기영에게도 얘기했었는데 실권 없더라” 한다.

"혼자 꾸는 꿈은 꿈으로 그치지만 함께 꾼다면 현실이 된다"는 말이 있다. 우리도 전달문 선생의 꿈이 꼭 이뤄지도록 함께 꿈을 꾸자.