[창간15주년 특집-생존수형인 4.3을 말하다] ②이름 없는(?) 팔순 노인의 4.3트라우마

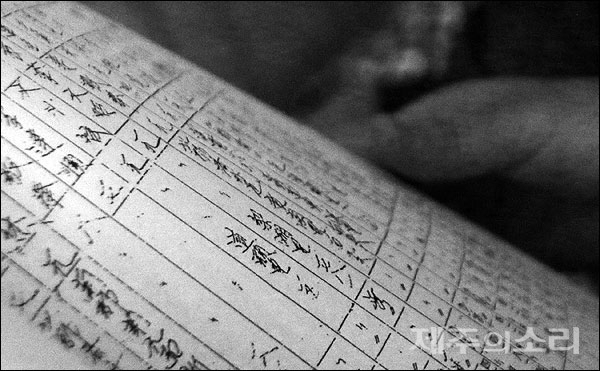

1948년과 1949년 두 차례 군법회의를 통해 민간인들이 전국의 교도소로 끌려갔다. 수형인명부로 확인된 인원만 2530명에 이른다. 생존수형인 18명이 70년만에 재심 청구에 나서면서 사실상 무죄에 해당하는 공소기각 판결이 내려졌다. 사법부가 군법회의의 부당성을 인정한 역사적 결정이었다. [제주의소리]는 창간 15주년을 맞아 아직 세상에 잘 알려지지 않은, 전국 각지에 거주하고 있는 생존수형인들을 만나 당시 처참했던 4.3의 실상을 전한다. [편집자주]

“내 이름은 밝히고 싶지 않아. 70년간 홀로 가슴에 묻고 살았어. 아직 자식들에게도 꺼내지 못한 이야기야”

'제주4.3 진상규명과 명예회복을 위한 도민연대'와 함께 서울 한복판에서 4.3생존 수형인 한 분을 만났다.

팔순이라는 나이가 무색할 만큼 당당하고 기품 있는 모습이었다. 대화를 이어가자 단숨에 시계는 조선말 대한제국 이전으로 돌아갔다.

그의 할아버지는 동학농민운동을 피해 1894년 이후 제주로 향했다. 있는 재산을 끌어 모아 지금의 제주시 중앙로인 한짓골에 터를 잡았다.

땅을 사고 집을 지으니 마을에서 두 번째로 호별세(지방세)를 많이 내는 집안이 됐다. 부러움의 시선이 가득했지만 노력 없는 대물림은 없었다.

아버지는 돈을 벌기 위해 일본으로 건너갔다. 생존 수형인은 그곳에서 태어났다. 1930년의 일이다. 아버지는 이불공장에서 일 하며 자식들을 학교에 보냈다.

중학교에 진학할 때쯤 한반도는 일제의 식민통치에서 벗어났다. 아버지와 친인척들은 목선을 구입해 부산을 거쳐 제주로 향했다. 목숨 건 항해에만 꼬박 한 달이 걸렸다.

공부에 대한 열망은 계속됐다. 제주공립농업학교에 입학해 학업을 이어갔다. 1948년 어느 가을날 남문통. 수업을 마치고 집으로 가는 길에 서북청년단이 길을 가로 막았다.

사무실까지 끌려가 영문도 모른 채 몽둥이로 두들겨 맞았다. 피를 토하고 허리가 휘어져도 매질은 멈추지 않았다.

“남문통에서 주먹과 발로 얻어터지고 칠성통 2층 사무실로 또 끌려갔어. 거기서 나무 방망이랑 쇠파이프로 허리를 죽도록 때리는 거야. 그때 후유증으로 지금도 허리병신이 됐지”

농업학교에 다니던 친구가 본 사회주의 관련 서적이 발단이었다. 서북청년단은 10대 청년을 좌익으로 내몰아 있지도 않은 사회주의 활동을 뒤집어 씌웠다.

열흘 후 트럭에 실려 법원으로 이끌렸다. 범죄 혐의도 모른 채 밀려든 사람들이 족히 100명은 넘었다. 이 중에는 고구마를 손에 든 채로 허겁지겁 끌려 온 사람도 있었다.

법원이었지만 재판은 없었다. 법령에 따라 인정신문을 해야 하지만 모든 과정은 생략됐다. 인정신문은 재판장이 피고인의 이름과 주소 등을 확인해 기소 대상인지를 확인하는 절차다.

“폭행으로 허리가 아파서 법정 바닥에 드러누웠어. 주변을 보니 군법무관도 없고, 어떤 2명이 자기들끼리 쑥덕쑥덕 하더라고. 그게 끝이야. 재판은 무슨. 없었어. 그러고 형무소로 갔어”

30명씩 손을 포승줄로 묶인 사람들은 목선에 실려 목포항으로 향했다. 땅을 밟자 목표경찰서 직원들이 "빨치산이 온다"며 총으로 위협했다. 화차에 올라 다시 인천으로 이동했다.

형무소 문이 열리고 한명씩 안으로 들어갔다. 그때까지도 수형인들은 자신의 죄명과 형량을 몰랐다. 수용실에 자리를 잡고서야 교도관들이 형량을 알려줬다.

“농업학교 출신이라고 하니 농사일을 시켰어. 똥 묻은 배추 뿌리를 몰래 가져다가 수감 동기들에게 주니 인기가 좋았지. 쥐를 잡아먹는 사람도 있었어. 몇 명은 장티푸스로 죽었지”

기름 빼고 난 콩 찌꺼기에 밥을 섞으면 그게 식사였다. 쌀이 들어간 주먹밥이 나올 때는 5명이서 한 개를 나눠먹어야 했다. 김치가 없어 자투리 배춧잎을 삶아 소금에 뿌려먹기도 했다.

10개월 후 출소해 친척이 있는 여수로 향했다. 법원에 취업해 서기로 일했지만 수감 사실이 탄로 나면서 쫓겨났다. 그때부터 연좌제에 대한 공포감이 그의 입을 막았다. 트라우마가 얼마나 컸던지, 지금도 그는 자신의 존재가 드러나는 걸 극구 꺼려했다. 서울까지 취재길에 올랐지만 그의 이름과 나이, 거주지를 밝히지 못하는 이유이기도 했다.

“난 죄가 없어. 떳떳해. 근데 가족들에게 피해가 갈까봐 두려워. 집 사람도 이 이야기를 안지 몇 년 안돼. 자식들에게는 70년이 지난 지금도 얘기를 못하고 있어. 이제는 용기를 내야지...” / 서울=김정호 기자