[서명숙 올레길 편지] 2. 반주의 맛을 아시나요?

이 글은 사단법인 제주올레 서명숙 이사장이 ‘서명숙의 놀멍 쉬멍 걸으멍 - 길 위에서 전하는 편지’라는 타이틀로 제주올레 공식 블로그에 연재 중인 올레길 단상입니다. [제주의소리]가 ‘서명숙 올레길 편지’라는 이름으로 소개합니다. 제주올레길을 걸으면서 누구나 길과 하나가 되어 가슴에 맺힌 상처나 갈등을 치유하고 평화와 행복을 누렸으면 하는 바람을 담았습니다. / 편집자 주

“요즘 내가 반주하는 맛에 푹 빠졌어!”

오랜만에 서울에서 내려온 언론계 후배를 만나자마자 나도 모르게 이런 말을 내뱉었다. 그 친구 눈이 휘둥그레져서 되물었다.

“아니 선배 2년 전에 술 끊어서 입에도 안 댄다던데. 그거 가짜 뉴스였어? 아니면 끊었다가 다시 입에 댄 거야?”

아차차! 거두절미하고 반주라는 단어를 꺼냈으니 오해할 만도 하다. 나는 그제야 구구절절 설명했다. 내가 말하는 반주는 술이 아닌 길을 두고 하는 말이요, 올레 한 코스를 다 걷는 게 완주(完走)라면 절반만 걷는 게 반주(半周)라고.

그 후배는 안심도 되고 이해도 되는지 고개를 두어 번 끄덕였다. 허나 그때뿐! 곧 반격의 화살을 쏘아댔다. “아니 길을 낸 사람이 완주 아닌 반주를 하면 어떡해! 올레꾼들에겐 완주하라고 하면서! 위헌이고, 위법이지.”

아니다! 나는 또 설명했다. 동튼 뒤에 걷기 시작해서 해지기 전에 걷기를 끝낼 수 있을 만큼의 구간을 편의상 한 코스로 설정해서 제시했을 뿐, 한 번에 한 코스를 완주해야 한다고 강요한 적은 없노라고. 본인의 체력, 교통 여건, 주어진 시간에 따라 반주는 물론 삼분의 일, 사 분의 일도 가능한 것이 올레길이라고. 너무 빨리 걷기보다는 꼬닥꼬닥(천천히 걷는 모양을 표현한 제주어) 걷기를, 너무 많이 무리해서 걷기보다는 적당히 걷기를 권한다고.

고육지책(苦肉之策)으로 택한 반주, 뜻밖의 선물이 되다

2007년 길을 낼 때부터 꼬닥꼬닥을 줄곧 강조해 온 나였지만, 일단 길을 나서면 어지간해서는 한 코스를 다 걷는 게 내 루틴이었다. 코스를 걷다가 약속 시간이나 일정에 쫓겨 중도에 접게 되는 날이면 마치 식사를 맛있게 하던 중 밥상을 빼앗기는 기분이었다. 그러니 그런 날만 아니라면 어둑어둑해질 때까지 걸어서라도 완주하곤 했다.

허나 이번 역 올레를 하면서는 도저히 완주하기 힘든 상황이 찾아왔다. 동행 없이 홀로 떠나는지라 전적으로 버스라는 대중교통수단에 의존해야만 했다. 게다가 서귀포에서 멀디먼 21코스부터 시작했는지라 한동안은 최소한 네다섯 시간은 버스로 이동해야만 했다. 그런 데다 나는 이제 경로 우대 버스카드를 제공받는 법적인 노인으로 체력이 예전 같지 않고, 겨울이라서 날도 춥고 해도 일찍 떨어지고 만다. 그러다 보니 18코스에 접어들면서부터 아예 절반만 걷는 반주만 하고, 다음날 나머지 절반을 마치기로 마음을 먹게 되었다.

세상만사 마음먹기에 달렸다더니 반주를 목표로 설정했더니 갑자기 모든 게 달라졌다.

버스 이동 시간이 더 걸리는 코스에서도 걸어야 하는 구간이 짧아지니 제법 여유롭게 걸을 수 있게 되었다. 절로 놀멍 쉬멍 걸으멍, 이것저것 해찰하고 풍경 하나하나를 더 깊이 들여다보고 길 위의 설명문을 더 찬찬히 읽어 내려갈 수 있었다. 그러다 보니 적어도 최소한 몇 번은 걸어본 코스인데도 처음 만나는 풍경을 접하기도, 이곳이 이런 사연을 지닌 곳이구나 고개를 끄덕이기도, 뜻밖의 만남에서 한 깨달음을 전해 듣기도 했다.

17코스 안내소가 있는 김만덕 기념관을 지나 칠성통 상가를 지나 무근성이라는 원도심을 지날 무렵, 한 세탁소 간판이 내 눈길을 붙잡았다. 이름하여 문화세탁소! 그 안에는 한 아저씨가 다리미 대에 몸을 구부린 채 다림질을 하는 중이었다. 완주할 때 같으면 시간에 쫓겨 눈길만 준 채 스쳐 지나쳤을 터! 난 휴대폰을 꺼내 들어 간판과 가게 안 풍경을 먼발치에서 찍었다.

찍고 나서 몸을 돌이키는데 갑자기 드르륵 문 여는 소리가 들리더니 “아니 뭘 찍어요?” 묻는다. 다행히도 따지거나 힐난하는 투는 아니었다. “간판이 하도 정겨워서요” 버벅대면서 변명하려는데 갑자기 아저씨 눈이 화등잔만 해지더니 “올레 서 이사장님 아니에요?” 그러신다. 방송 같은 데서 보신 모양이었다. 그분은 아예 길 위로 나와서 어쩐 일로 이렇게 혼자 다니냐고 물어보셨다. 아, 여럿이 다니면 제대로 점검할 수도 없고라고 우물쭈물 대답했다. 그러자 그분은 단박에 공감하셨다. “사실 나도 한라산에 20년을 쭈욱 올라 댕겼어요. 그런데 10년쯤 지나서야 좀 뭐가 보이더라고요. 또 혼자라야 제대로 보게 되죠.”

알고 보니 세탁소 쥔장께서는 입도 53년 차 이주민. 이주민이라지만 원주민 출신인 나보다 제주에 산 세월이 더 길다. 30년째 무근성 이 자리에서 세탁소를 해온 그분은 고맙게도 제주올레의 가치를 전폭적으로 인정하는 한 말씀도 덕담으로 건네셨다.

“올레길이 제주도를 참 크게 살려냈어요.”

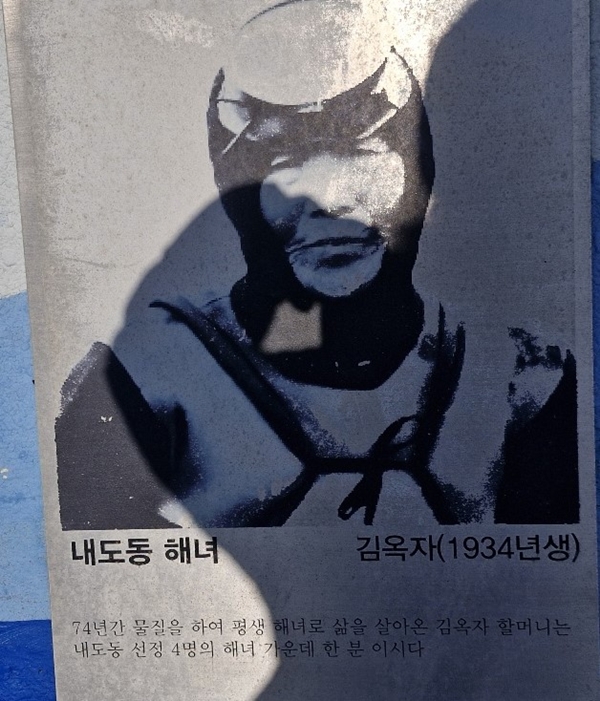

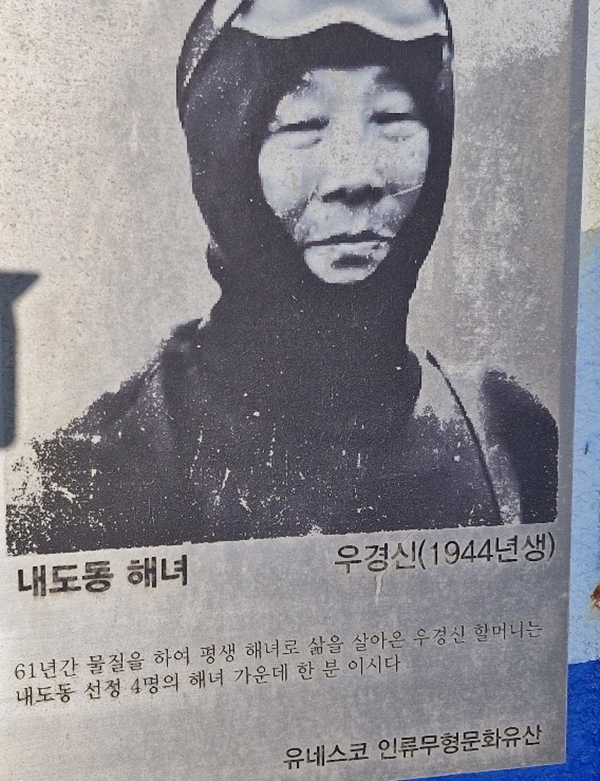

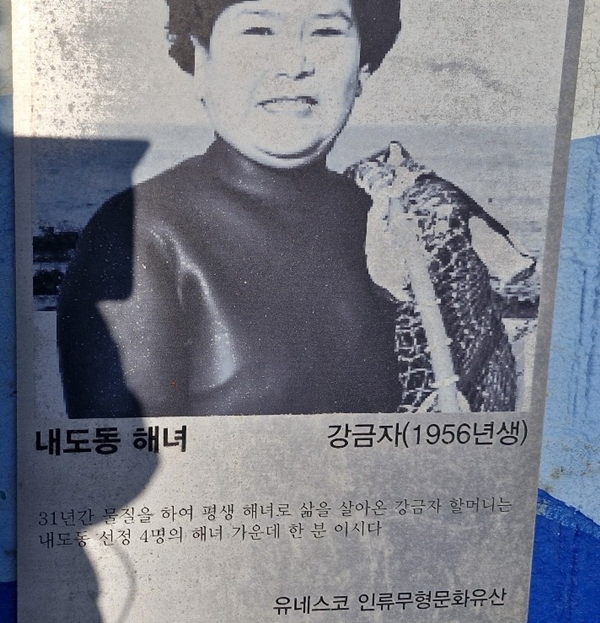

무근성을 지나 이호테우해변과 해수욕장을 지나 내도 바닷가 해안 길을 걸을 때 난 진짜로 제주를 지탱해 온 정신이자 가족들을 먹여 살려온 해녀 삼촌들과 조우했다. 월파 방지용 시멘트벽에 걸린 그녀들의 동판 사진과 하나하나 눈을 맞추고 그녀들의 나이와 물질 이력을 읽어 내려갔다.

74년 차, 물질 해녀 김옥자!

맨 마지막 삼촌 이력 앞에서는 가슴이 턱 막혔다. 숨을 참고 목숨을 건 물질을 70년도 넘게 해오고 있다니! 23년 기자 생활에도 심신이 다 털려서 번아웃이 되었던 나였다. 지난해부터 처음으로 해녀 은퇴식이 한 민간단체 주도로 열리기 시작했으니 늦었지만 그나마 다행이다.

쓰다 보니 편지가 또 길어졌다.

요컨대 때로는 완주보다 반주가 더 깊이, 더 진하게 제주의 풍경과 사람들에게 다가갈 방법임을 강조하고 싶다. 그리고 가끔 우리 사무국에 코스가 너무 길으니 짧은 코스도 개발해달라는 요청을 하는 분들께 말씀드리고 싶다.

절반만, 사 분의 일만, 걷는 날의 상황과 자신만의 속도대로 잘라서 걸으시라고. 그게 저절로 짧은 코스라고.

제주올레

https://www.jejuolle.org

https://blog.naver.com/jejuolletrail

https://www.instagram.com/jejuolletrail