[안재홍의 교육春秋] (83) 진상규명, 순직, 그리고 구체적 방안 뒤따라야

2023년 7월 서이초 선생님을 떠나보낸 후 우리 사회는 돌아가신 선생님을 애도했다. 여기서 애도한다는 것은 무엇인가. 상실에 대한 아픔을 드러내는 애도는 먼저 가신 분의 마음을 헤아려 함께 아파하고 슬퍼하는 연민의 감정과 닿아 있다. 철학자 데리다(Jacques Derrida)는 연민을 인간의 가장 근원적인 존재 방식으로 강조한다. 연민은 동정처럼 함께 고통을 느끼지만, 연민은 여기서 더 나아가 고통이 왜 일어나는지 근본적인 질문을 던진다. 그래서 데리다에게 애도는 떠난 이를 기억하고 떠난 이가 살고자 한, 못다 한 삶까지 살아내는 책임성을 의미한다.

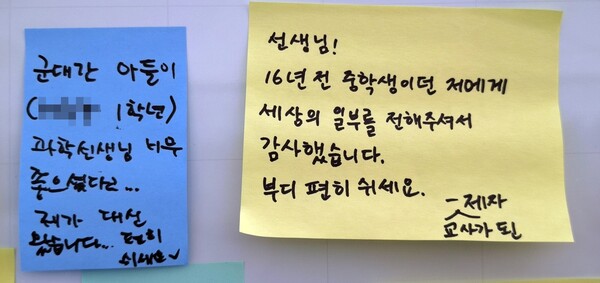

데리다가 “나는 애도한다. 그러므로 존재한다”라고 말한 의미에는 애도의 정치화된 기억, 함께 살아감, 연결하며 살아감의 감각이 표현된 것이 아닐까. 2023년 서이초 선생님을 애도한 나는 그래서 제주 모 중학교 선생님 영정을 마주하기 힘들었다. 이 글을 쓰는 일이 무척 힘든 이유도 애도의 부재에서 온 죽음이라는 윤리적인 감각에 있을 것이다. 죄송합니다. 선생님.

서이초 이후 지난 2년 동안 교권은 거대한 사회적 화두이자 정치적 실천이었다. 국회에서는 일명 ‘교권 보호 5법’이 만들어지고 교육부는 각종 관련 지침과 매뉴얼을 만들고 각 지역 교육청에서 교권 보호를 위한 상당한 조치를 하겠다는 다짐이 난무했다. 제주도 예외가 아니었다. 지난해 5월 17일 제주도의회 교육위원회 회의에서 한 교육의원이 교권 보호 5법 이후 교직 생활에 대한 만족도가 낮아졌다는 조사결과에 대해 교육청의 입장을 묻자 당시 교육국장은 이렇게 답변한다.

“어떻게 하면 선생님들이 좀 더 편안한 마음으로 근무하게 할 것인가, 우리 교육청은 어떤 역할을 해야 될 것인가에 대해서 많이 고민을 하고 있고, 교권과 관련해서 중앙정부에서, 교육부에서 하는 대책 말고 우리 교육청에서라도 선생님들에게 힘을 더 드릴 수 있는 그러한 제도들을 빨리 만들어야 되겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다.”

제주도교육청이 교권 관련 제도를 빨리 만들어야겠다고 말한 지 꼭 1년이 지난 후 빨리 만들겠다는 제도의 도움을 받지 못한 선생님이 유명을 달리하셨다. 고통의 근본 원인에 대한 진단 없이 넘쳐난 말들과 지켜지지 못한 약속들은 허공에 맴도는 허깨비에 불과했다. 교육부가 만든 지침에도 불구하고 교육청의 교사를 홀로 내버려 두지 않겠다는 약속에도 불구하고, 교사들은 학부모들의 민원 전화를 밤낮, 휴일 없이 오롯이 홀로 받아야 했고 받고 있고, 이러한 민원을 누구와도 공유할 수 없었고 공유할 수 없고, 이런 사실이 알려지는 것이 더 두려운 일이었다는 것을 두려운 일이라는 것을 말하고 있다.

여러 가지 조사결과들은 지금도 삶과 죽음의 문턱에서 고통스러워하는 교사들이 많다는 것을 알리고 있다. 교사들이 민원인을 직접 상대하지 않고, 학교장의 직무로 민원 접수 및 처리까지 모든 절차를 진행하도록 교사단체들은 요구해왔다.

앞선 교육위원회에서 교육국장은 학부모에 의한 교권 침해에 대해 “선생님에게 책임이라고 하면 좀 그렇습니다마는 선생님한테 그걸 넘길 것이 아니라 학교 관리자 입장에서 이걸 적극적으로 해결해 주십사 그렇게 지금 저희들이 요구하고 있는 상황입니다.”라고 답변한다. 하지만, 교육청의 이런 부탁은 현장에 가닿지 않았다. 제주도교육청이 학교장에게 ‘해주십사’ 부탁하는 것이 아니라 관련 내용을 지침으로 만들어 시행하는 게 필요하지 않았을까.

어느 조직이나 문제는 있다. 문제의 본질을 소위 악성 민원인에게만 돌릴 순 없다. 어디에나 그런 민원인들은 있기 마련이기 때문이다. 문제는 그런 민원을 처리하는 구체적인 절차와 방안이 여전히 교사에게 주어져 있다는 점이다. 문제는 교사와 학부모, 교사와 학생이 아니라, 교사를 그 문제로부터 해방하는 방안이다.

다음은 2024년 11월 19일 제주도의회 교육위원회 회의록에 나오는 대화의 일부다.

교육국장 : 예, 저희도 학교 현장을 지원하고 우리 선생님들의 교권을 지키고 또 선생님들의 사기를 진작시키기 위해 열심히 노력하겠습니다마는 교육위원회 위원님들이 도와주시면 더욱 힘을 내서 더 열심히 할 수 있을 것 같습니다. 고맙습니다.

교육위원 : 예. 열심히 돕겠습니다.

얼핏 모두가 열심히 노력하고 있는 것으로 보인다. 도의회도 교육청도 제주에서 교권을 지키기 위해 최선을 다하고 있다. 문제는 최선과 노력에 있지 않아 보인다.

“죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가”라는 질문은 “산 자가 죽은 자를 애도할 수 있는가”라는 질문이 되어 돌아온다. 우리는 애도할 수 있는가. 애도는 추상적인 허맹이 말들이 아니라 고통의 뿌리를 찾고 그것을 해결하기 위한 구체적인 방안을 찾고 만들어 가는 정치적 과정임을 기억하자.

애도의 과정에서 우선 진상이 규명되고 하루빨리 순직이 인정되길 바란다. 그리고 선생님들을 홀로 내버려두지 않는 구체적인 방안이 당장 마련되길 바란다.

안재홍

안재홍은 간디학교를 비롯한 대안교육운동에 관심을 가지고 살아왔다. 제주에서 탈학교 아이들을 위한 학교를 잠시 운영하기도 했다. 대안교육에 대한 관심을 학교 밖에서 학교 내로 옮겨와 다양성이 존중받고 자립적이고 주체적인 삶의 교육이 자리잡길 바라고 있다. 필자가 살고 있는 마을에서라도 시작해보자는 고민으로 2016년 10월 애월교육협동조합 이음을 설립해 애월지역 마을교육공동체 활동을 하고 있다. 기후위기가 두 딸의 삶을 앗아가지 않게 하려면 뭘 해야 하나 고민하며 환경과 평화문제에 관심을 기울이고 있다. KBS제주 TV 시사프로 '집중진단' 진행자를 맡기도 했다. 2020년부터 애월중학교에서 기후위기수업을 진행하고 있다. 제주대학교 사회학과 박사과정에서 공부하다 지금은 귤 농사지으며 휴학 중이다. 제주의소리 '교육春秋' 칼럼을 통해 독자들과 격주로 만난다.