[4.3 때 뒤틀린 가족 찾기 나선 제주 사람들] ⑦ 인우보증인 고완순(85)

70여 년째 끔찍한 기억을 잊지 못하는 할머니의 사연

“동생이 나 때문에 죽었어. 그 모습이 잊히지 않아 그 때(제주4.3) 얘기하는 것이 정말 싫어. 어쩌겠어. 기억하는 사람이 몇 안남았는데….”

1947년부터 1954년까지 약 7년 7개월간 이어진 제주4.3의 잔혹함은 당시 제주도민의 1/10의 목숨을 앗아갔다. 국내는 물론 국제적으로도 격한 갈등을 겪던 시기 “제주에 사는 사람은 다 빨갱이”라는 말도 안 되는 판단으로 곳곳에서 민간인 학살이 자행됐다.

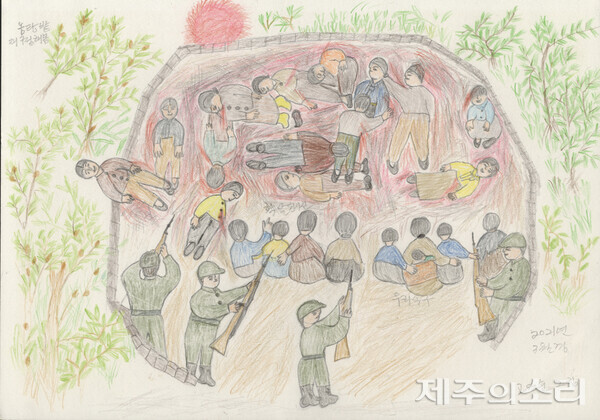

1949년 1월17일 북촌초등학교를 중심으로 벌어진 학살은 4.3 당시 단일사건으로는 최다 인명피해를 낳았다.

모조리 불탄 북촌 마을 주민을 대상으로 한 학살 현장에서 살아남은 고완순(85) 할머니는 아직도 당시 상황만 떠올리면 눈물 흘리는 걸 주체하기 어렵다.

1939년에 태어난 고완순 할머니는 9살(만 8세)에 북촌초 학살 현장을 목격했다.

할머니는 6살 터울 첫째 언니, 자신보다 7살 어린 동생과 어머니 손에 자랐다. 아버지는 한림 일대에서 다른 일을 하면서 따로 살았다. 호기심이 많던 고완순 할머니는 일제강점기 허리에 칼을 찬 일본 순사의 모습을 보다 광복을 맞았다.

일본 순사들이 떠난 자리는 처음 보는 사람들이 대신했다. 할머니 기억 속에 마을 어른들은 노랑개(노란색 개)와 거멍개(검정색 개)라고 불렀다. 노란색 제복을 입은 군인과 검정색 옷을 입은 경찰을 피하기 위해 어른들이 지어낸 말이다.

당시 마을에는 흉흉한 소문이 나돌았다. 고완순 할머니도 이웃집 젊은 남자가 군·경 토벌대에 잡혀가 죽었다는 소문을 들었다.

잡혀간 마을사람들이 많아지자 어른들은 깃발로 신호를 보냈다. 깃발을 가로로 눕히면 노랑개나 거멍개가 가까워 숨어야 한다는 의미였고, 깃발을 세로로 세우면 이젠 안전하다는 뜻이다. 살기 위한 방편이었던 셈이다.

어릴 적 호기심이 많았던 완순 할머니는 그런 상황을 잘 몰랐다. 하늘에 비행기가 날아가면 또래 아이들과 따라가면서 노는 것이 더 재밌었다.

대대적인 토벌 작전이 벌어지던 당시 군·경의 괴롭힘이 심했던 시기에 군인 2명이 목숨을 잃은 채 북촌 일대에서 발견되는 사건이 발생하면서 북촌 마을에 끔찍한 학살이 벌어졌다.

왜 죽었는지도 모르는 군인 시신을 발견한 북촌 주민들은 살기 위해 군인들에게 이 사실을 알려야 한다고 의견을 모았다. 하지만, 군인들의 분노가 북촌 마을을 향하면서 대규모 민간인 학살로 이어졌다.

어느 날 어머니가 고완순 할머니를 포함 3남매를 끌어안고 “오늘 우리는 다 죽는다. 너희들이 불쌍해서 어쩌느냐”며 벌벌 떨었다.

집 문을 부수면서 밖으로 나오라는 남자의 목소리가 들렸고, 어린 완순이가 밖을 처다봤을 때는 하늘이 온통 시컴컴했다. 군인 2명이 사망한 사실을 안 군·경 토벌대가 북촌 마을을 모조리 불태우면서 시꺼면 연기가 마을을 온통 뒤덮고 있었던 것이다.

어머니는 2살짜리 막내를 들춰업고 양손으로 완순이와 언니를 이끌고 북촌초로 급히 향했다.

어떤 사람이 북촌 젊은 남자를 향해 뭐라고 말하더니 ‘탕’, ‘탕’, ‘탕’ 소리가 났다. 무서움에 무의식적으로 눈을 감았다가 떴는데, 젊은 남자의 머리가 사라졌다.

시작 신호인 것처럼 갑자기 총알이 빗발치기 시작하면서 북촌초는 말 그대로 아수라장으로 변했다. 어리둥절한 완순이의 귀에 어머니의 긴박한 목소리가 들렸다. “머리 숙이고 엎드려.”

총소리가 잠잠해지자 완순이는 어머니와 언니를 찾았다. 벌벌 떨면서 일어서지도 못해 기어다녔는데, 손바닥은 시뻘건 피로 끈적였다. 두려움을 느낀 완순이가 통곡하자 2살짜리 동생도 따라 울었다. 그러자 군인 1명이 “시끄럽다”며 몽둥이로 완순이의 동생 머리를 때렸다.

군인들은 길게 엮은 대나무로 사람들을 좌우로 나눴다. 왼쪽은 민보단원이나 군·경 가족들이 모였고, 오른쪽에는 대부분 마을 주민들이 몰려 있었다.

오른쪽에 있던 사람들은 어디론가 끌려갔고, 조금 뒤에 총소리가 들렸다. 당시 북촌 학살은 옴탕밭과 당팥 등에서 잇따랐는데, 완순이네 가족은 옴탕밭(옴팡밭. 움푹한 땅을 의미하는 제주어)으로 끌려갔다.

옴탕밭에는 수많은 시체들이 널브러져 있었다. 추운 겨울 피가 얼어 있었고, 햇빛에 반사돼 붉게 빛나기까지 했다. 피 흘리며 더 이상 움직이지 않는 동네 할머니와 눈을 마주친 이후 완순이는 더 이상 고개를 들지 못했다.

군인들이 완순이네 가족에게 총구를 들이밀 때쯤 멀리서 “사격 중지”라는 목소리가 들렸다. 완순이를 포함한 가족들이 극적으로 목숨을 부지한 순간이다.

마을로 되돌아간 완순이는 두려움에, 한겨울 추위에 벌벌 떨었던 것도 잊은 채 온몸에서 땀이 흘러내렸다. 마을이 모조리 불에 타면서 발생한 열기 때문이었다.

나물을 캐다 팔아 직접 중학교 입학 비용을 마련한 완순이는 매달 학교에 내야 하는 돈을 내지 못한 서러움에 학교를 그만두고 1957년 제주를 떠났다.

다른 지역에서 남편을 만나 살던 완순이는 1984년 고향 북촌으로 돌아왔고, 현재까지 북촌 포구 인근 집에서 살고 있다. 그는 아직도 옴탕밭 주변은 가지 못한다.

“9살짜리 꼬마가 벌써 86살 할머니가 됐어. 내가 북촌초에서 울지 않았다면 동생도 따라 울지 않았겠지..., 내가 울어서 동생이 죽었다고 생각해.”

“숙이면 시뻘건 피가 가득하고, 고개를 들면 시체들이 눈에 보여. 그 상황을 어떻게 잊을 수 있겠어. 정말 생각하기도 싫은데, 기억하기 싫은데도 잊히지 않아.”

“동네 할아버지가 옴탕밭 돌담에 걸쳐 죽어있었어. 그 할아버지가 '죽기 전에 노래나 신나게 불러보자' 하면서 노래를 부르다가 군인이 쏜 총에 맞아 죽었더라.”

“지옥같은 학살 이후 마을주민들은 다 같이 돈을 모아 사람들의 생사 여부를 확인했어. 해녀들이 모은 돈으로 함덕 지역 유지를 찾아가면 그 사람이 북촌 사람 누구는 어디서 죽었고, 누구는 육지 어느 형무소로 끌려갔는지 말해줬어. 그 사람이 말해준 곳을 찾아가 시신을 수습한 주민도 있었지.”

“내가 인감증명서만 100장 넘게 발급받았어. 이유를 알아? 호적(가족관계등록) 정리가 안된 상황에서 북촌 사람들이 너무 많이 죽었어. 호적 정정을 위해 4.3을 기억하는 사람의 인우보증(隣友保證)이 필요해. 10명 넘는 사람 인우보증하려고 하니 인감증명서만 100장 넘게 필요하더라. 나 같은 할머니가 다 할 수 있겠냐고. 좀 더 방법이 간단해질 수는 없을까.”

“난 정말 4.3을 더 증언하고 싶지 않아. 잊고 싶은데, 계속 떠올려야 하잖아. 뭐 어쩌겠어 기억하는 사람이 얼마 안남았는데..., 아직도 일기를 쓰거든. 내가 살고 있는 이 집에 나의 기록을 남길까 생각중이야. 누군가 내 기록을 보고 4.3을 기억하겠지.”

이제 곧 아흔을 바라보는 고완순 할머니의 혼잣말은 살아남은 후세들에게 남기는 숙제와도 같다. 4.3의 완전한 해결까지는 여전히 갈 길이 멀다는 얘기이기도 하다. <끝>