[조용해서 더 아픈 손가락] ⑤ 뇌전증장애인 이순자씨

장애인 인구 270만명 시대. 그 중에서도 안면, 심장, 뇌전증, 간, 장루·요루, 호흡기 장애를 앓는 이들은 전체의 1%도 채 되지 않는 ‘소수 장애인’으로 분류된다. 이들은 장애인이라는 소수자 안에서도 또다시 소수로 분류되며, 제도와 사회의 시선에서 더욱 먼 변두리에 서 있다. [제주의소리]는 이중의 소외를 겪고 있는 ‘소수장애인’들의 삶을 조명하며, 낯설고 적은 수라는 이유로 정책과 복지의 중심에서 밀려난 이들의 현실은 어떤지 그들의 목소리를 통해 전한다. [편집자주]

뇌전증은 뇌 신경세포가 반복적으로 비정상적 흥분을 일으켜 발작이 생기는 만성질환이다. 흔히 ‘간질’로 불려왔지만, 그 단어가 남긴 낙인 때문에 이름이 바뀌었다. 그러나 이름이 달라졌다고 해서 환자들의 삶이 나아진 것은 아니다.

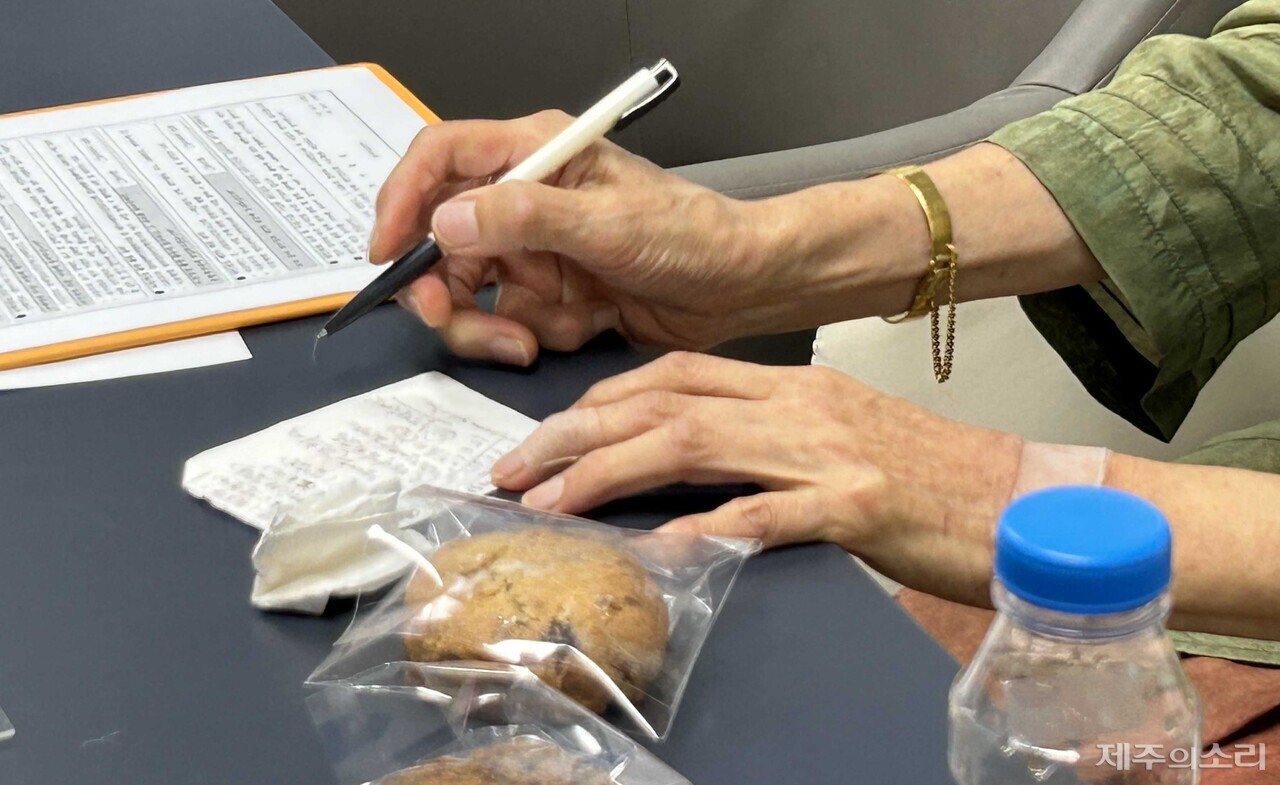

지난 5일 탐라장애인복지관에서 만난 이순자씨(72)는 “살기 위해 일을 택했다”며 지금도 사회적 편견 속에서 살아간다고 이야기 했다.

이씨는 40대에 뇌전증 진단을 받았다. 약을 제때 복용하면 큰 발작은 줄지만, 여전히 대화 도중 갑자기 말이 끊기거나 멍해지는 증상이 찾아온다.

손발이 떨리고, 주변이 낯설어지기도 한다. 겉으로 멀쩡해 보여도 언제 발작이 닥칠지 몰라 늘 조심해야 한다.

이씨는 “겉으로는 멀쩡해 보이니, 일반 사람들은 뇌전증 환자의 고통을 잘 모른다”며 “하지만 언제 증상이 나타날지 모르는 불안 속에서 산다”고 말했다.

그는 처음 뇌전증 진단을 받고도 한동안은 약을 먹지 않았다. 그러다 어느 날, 사람들과 대화를 나누던 자신이 정신을 차려 보니 낯선 버스를 타고 종착점에 멍하니 홀로 있는 걸 깨닫고 충격을 받았다. 그리고 나서야 치료를 결심했다.

이씨는 “주변에서 ‘헛소리를 한다’거나, 갑자기 사라진다고 뒷말을 하곤 했다”며 “그래서 이제는 만나는 사람들에게 먼저 말한다. 언제든 멍해지거나 쓰러질 수 있다고. 그게 스스로를 보호하는 방법이기도 하다”고 전했다.

한때 그는 기초생활수급자로 살아갔다. 하지만 집 안에서 TV만 보며 보내는 시간이 늘수록 병세는 더 악화됐다.

그러던 중 동사무소에서 일자리를 소개받았지만, 수급자라는 이유로 참여할 수 없다는 답을 들었다. 결국 매달 40만원 남짓 나오던 수급을 포기하고 직접 일자리를 찾았다.

이씨는 “수급을 받으며 가만히 있는 것보다, 일을 하면서 사회에 참여하고 싶었다”며 “수급비를 포기할 각오를 하고서라도 일자리를 택했다”고 씩씩하게 말했다.

현재 그는 장애인 일자리 사업에 참여하고 있다. 내년이면 3년 한도가 끝나 노인일자리를 알아봐야 하지만, “일을 하면 밥도 잘 챙겨 먹고, 사람도 만나고, 나 자신을 돌보게 된다”며 노동의 의미를 강조했다.

그가 처음 일자리를 얻은 건 5년 전. 그 전까지는 자신도 일할 수 있다는 사실조차 몰랐다. 정보 접근성이 떨어져 기회 자체를 접하지 못했던 탓이다.

이씨는 “장애인을 위한 정보와 정보 접근성이 정말 필요하다”며 “그래야 집 밖으로 나설 수 있기 때문이다. 또 뇌전증을 밝혀도 당당히 일할 수 있는, 편견 없는 사회가 돼야 한다”고 주장했다.

더불어 “가끔 멍해지거나 쓰러질 수 있다고 해서 일을 못하게 하는 건 너무 가혹하다”며 “보수를 떠나서 일하는 게 중요하다”고 사회 참여의 중요성을 힘줘 말했다.

기초수급자로 월 40만원을 받던 그는 지금은 장애인 일자리로 약 60만원. 여기에 근로장려금까지 더 받는다. 그는 “그것만으로도 얼마나 뿌듯한지 몰라요”라며 미소를 지었다.

하지만, 다른 뇌전증 환자들처럼 이씨도 병원을 찾을 때마다 경제적 부담에 직면한다. 약값은 장애 진단 덕분에 지원을 받지만, 각종 검사비는 여전히 본인 몫이다. 최근 병원에서 초음파 검사를 권유받았을 때 17만원이라는 비용에 깜짝 놀라기도 했다.

이씨는 “일을 하고 있어서 그나마 덜 걱정되지만, 이런 부담은 늘 따라다닌다”고 일렀다.

뇌전증 장애인들은 갑작스러운 발작으로 인한 사고를 막기 위해 생활 반경 안에 안전시설을 갖추는 게 필수다. 이씨 역시 최근 주거지에 안전시설 설치를 신청했다. 그는 뇌전증 환자를 위한 지원이 더 늘어나야 한다고 강조했다.

몸은 성치 않지만, 그는 여전히 희망을 놓지 않는다. “남에게 폐를 끼치지 않고, 오히려 베풀며 살고 싶다”는 것이 그의 꿈이다. 그러려면 환자 스스로 자립할 수 있는 사회적 여건이 뒷받침돼야 한다.

“뇌전증 환자라고 해서 집에만 갇혀 살고 싶진 않아요. 저도 사람답게, 사회 안에서 함께 살아가고 싶습니다.”

* 이 인터뷰는 탐라장애인종합복지관이 주관하고 제주사회복지공동모금회가 후원한 ‘소수장애인의 복지욕구 및 실태에 관한 연구’의 포커스 그룹 인터뷰(FGI)로 진행됐습니다. 순자씨와 같은 1% 미만의 소수장애인들의 목소리가 정책에 닿기를 바랍니다.