[조용해서 더 아픈 손가락] ③ 장루·요루장애인 고태석씨

장애인 인구 270만명 시대. 그 중에서도 안면, 심장, 뇌전증, 간, 장루·요루, 호흡기 장애를 앓는 이들은 전체의 1%도 채 되지 않는 ‘소수 장애인’으로 분류된다. 이들은 장애인이라는 소수자 안에서도 또다시 소수로 분류되며, 제도와 사회의 시선에서 더욱 먼 변두리에 서 있다. [제주의소리]는 이중의 소외를 겪고 있는 ‘소수장애인’들의 삶을 조명하며, 낯설고 적은 수라는 이유로 정책과 복지의 중심에서 밀려난 이들의 현실은 어떤지 그들의 목소리를 통해 전한다. [편집자주]

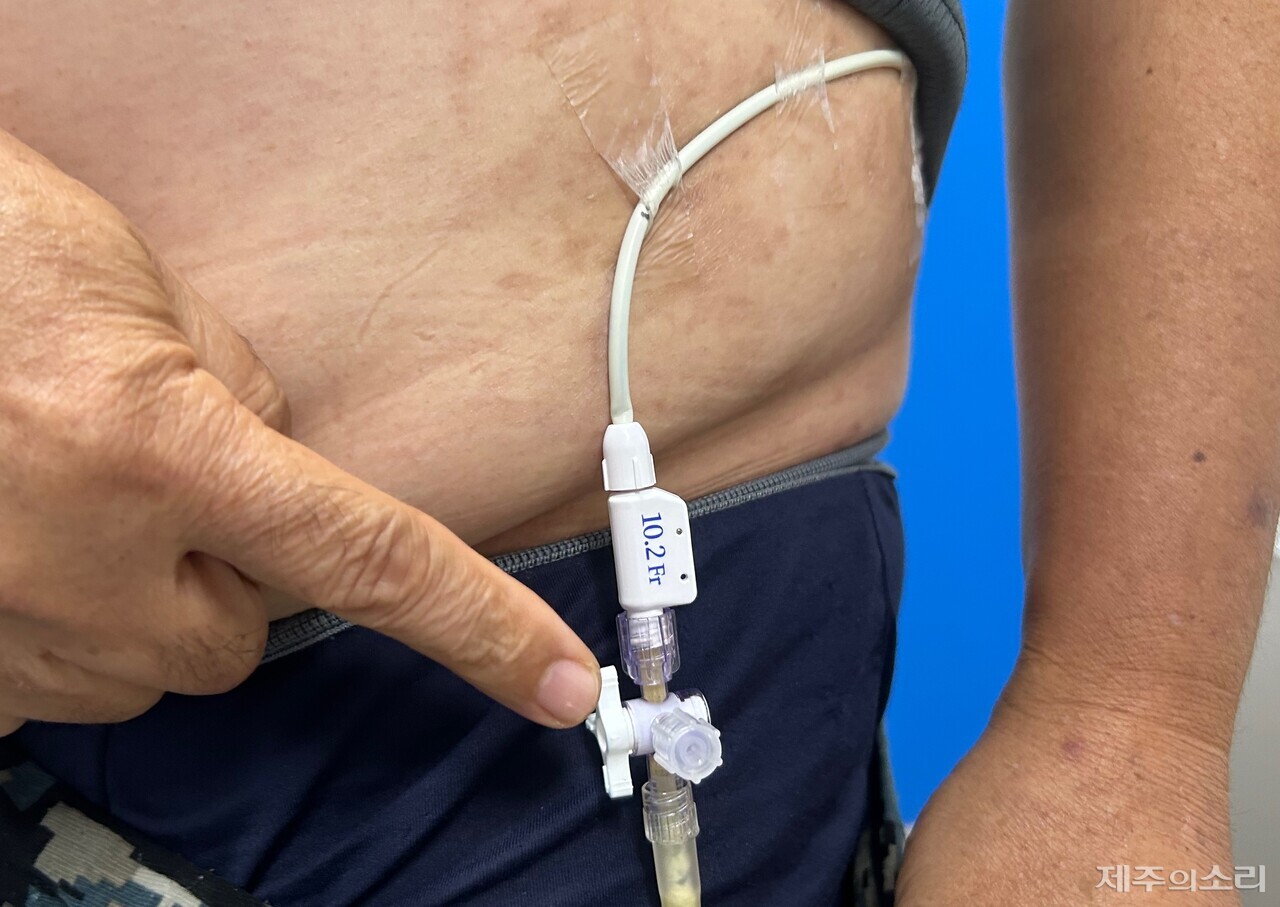

2019년 대장암 판정을 받은 50대 남성 고태석(가명) 씨는 복부에 변을 배출하는 장루 수술을 받고, 복원 과정에서 요루 장애가 남았다. 지금은 신장에 연결된 관을 통해 소변을 빼내야 하는 상태다. 그러나 그의 장애 등급은 ‘경증’에 머물러 있다.

고씨는 “의사 소견서까지 제출했는데도 두 차례나 중증 승인이 거부됐다”며 “정책상 기준에 맞지 않는다는 말뿐이었다. 혼자서는 소독도 어렵고 합병증도 잦은데, ‘경증’이라는 이유로 지원에서 대부분 배제되고 있다”고 호소했다.

겉으로 보면 그는 건장해 보인다. 그러나 바지를 내리면 옆구리에서 나온 관이 양쪽 다리를 타고 내려와 발목에 매단 소변주머니로 이어져 있다. 외관상 드러나지 않을 뿐, 일상은 늘 불편과 고통의 연속이다.

고씨는 시술을 위해 석 달마다 병원을 찾는다. 시술비와 진료비, 각종 소모품 비용을 합치면 매번 40만~50만원이 든다. 응급 상황이 발생하면 병원비는 눈덩이처럼 불어난다. 그러나 경증 장애인에게 제공되는 지원은 거의 없다.

교통비 지원은 중증 장애인과 보호자에게만 해당되고, 교통약자이동지원센터 택시도 이용할 수 없다. 장애인 주차구역 역시 사용할 수 없다.

그는 “택시를 타지 않으면 병원에 갈 수 없다”며 “저가 항공사를 이용하면 휠체어 지원도 없어 이동이 더 힘들다. 결국 모든 부담이 고스란히 본인 몫”이라고 토로했다.

겉보기에는 멀쩡해 보여 대중교통을 이용할 때도 곤란하다. 고씨는 “휠체어를 타는 것도 아니고 외관상 멀쩡해 보이니 버스나 지하철 장애인 좌석에 앉으면 눈치가 보인다. 하지만 소변 팩이 부딪히면 통증이 심해 일어서서 버티기 어렵다”고 말했다.

주차 문제도 일상적인 애로다. 차에서 내리며 옆구리에 연결된 관이 옆차나 벽에 스칠까 늘 불안하기만 하다.

고씨는 공직 생활 24년을 접고 명예퇴직했지만, 이후 적합한 일자리를 찾지 못했다. 잠깐씩 앉아 일할 수 있는 단순 업무라면 가능하지만, 현실에서 그런 자리를 구하기란 쉽지 않았다.

자녀가 대학생이라 돈 들어갈 데가 많은데, 아내 혼자 벌고 있다. 집에만 있다 보니 더 위축되고, 가족들에게 짐이 된 것 같아 늘 죄스럽다는 그다.

더욱이 고씨의 하루는 아내의 도움 없이는 버티기 어렵다. 고씨는 “혼자선 소독도 못 한다. 아내가 아니면 매일 어떻게 살아야 할지 막막하다. 최소한 생활할 수 있게 제도가 뒷받침돼야 한다”고 말했다.

보건복지부는 2019년 장애등급제 단일화 개편을 시행했다. 기존 1~6급 체계를 ‘중증·경증’으로 단순화하고, 장애 유형별 일률적 판정보다는 개인별 서비스 지원으로 전환하겠다는 취지였다.

그러나 현실은 달랐다. 장루·요루처럼 외관상 드러나지 않지만 일상생활 제약이 큰 경우, 경증 판정으로 인해 지원에서 배제되는 사례가 잇따랐다. 제도의 사각지대가 더 깊어진 것이다.

고씨는 ▲중증 판정 기준 완화 ▲합병증을 고려한 예외 규정 신설 ▲이동·의료비 지원 확대 등을 요구한다. 특히 상급병원이 없어 원정 진료가 불가피한 제주에서는 교통비 지원이 절실하다고 강조한다.

그는 “대장암 수술은 누구나 받을 수 있고, 합병증으로 오는 장루·요루는 평생을 안고 가야 한다. 그런데 기준은 현실을 전혀 반영하지 못한다”고 말했다.

경증과 중증 사이의 단순한 이분법을 손보지 않는 한, 장루·요루 장애인과 같은 소수 장애인들은 여전히 제도의 그늘에서 벗어나기 어렵다.

* 이 인터뷰는 탐라장애인종합복지관이 주관하고 제주사회복지공동모금회가 후원한 ‘소수장애인의 복지욕구 및 실태에 관한 연구’의 포커스 그룹 인터뷰(FGI)로 진행됐습니다. 태석씨와 같은 1% 미만의 소수장애인들의 목소리가 정책에 닿기를 바랍니다.